\ 公式LINE登録は完全無料 /

今すぐお友達になる公式LINE限定で、土木施工管理技士試験対策のプレミアム記事を公開中

毎日、同じ時間に起きて、同じ道を通って、同じ景色を見る。

そんな日々を繰り返していると、ふと「このままでいいのかな」と思うこと、ありませんか?

大きな変化がなくても、生きていける。

でも――心が動く瞬間って、最近いつありましたか?

ぜねた

ぜねたそんなときにおすすめしたいのが、「土木構造物を見に行く旅」です。

世間の声

世間の声土木構造物を見に行くってなに?

世間の声

世間の声ダムや橋を見ても楽しいの?

そう思うかもしれません。

でも、一度、現地で見てみるとわかります。

日常では絶対に感じることができない圧倒的な体験ができますよ。

巨大なダムの放水音に全身が震えたり、谷にかかる橋の上から、風に包まれて世界が広がっていく瞬間。

それこそ、日々の仕事と家の往復から離れた”非日常”の体験です。

今回は、土木のプロが「ここは本気で感動した」とおすすめする、

日本に住むなら一度は見てほしい7つの構造物と、その道の人がおすすめするマニアックな3つの土木構造物をご紹介します。

きっとあなたも、「まだ知らなかった日本のすごさ」に出会えるはずです。

執筆者

『つちとき塾』管理人。準大手ゼネコンで土木現場監督として7年勤務し、道路土工や橋梁工事など総額200億円超の工事に従事。その後も建設業界で経験を重ね、土木施工管理技士の資格取得支援や多数のWEBメディアでの執筆活動を行っている。|著書『土木工事が一番わかる(仕組み図解)』

『つちとき塾』管理人。新卒で準大手ゼネコンに土木の現場監督として7年勤務。道路土工、PC上部工、橋梁下部工工事など受注金額合計200億円以上の工事に携わる。その後、転職を経て、建設業界関連で合計12年間働き、現在は「つちとき塾」を運営しながら、土木施工管理技士の資格取得支援や多数のWEBメディアでライターとして活動中。|著書『土木工事が一番わかる(仕組み図解)』

ここでは、日本に住んでいるなら、行かないと”損する”土木構造物(インフラ)を7個厳選して紹介します。

ぜねた

ぜねた有名な土木構造物を厳選しているので、旅行の際の一案にしていただけると幸いです。

絶対に見ておくべき土木構造物7選

①黒部ダム

②錦帯橋

③通潤橋

④小樽港

⑤来島海峡大橋

⑥東京ゲートブリッジ

⑦東京湾アクアライン「海ほたる」

北アルプスの奥深く、標高1,500mの黒部峡谷に築かれた日本最大級のアーチ式コンクリートダムです。

高さは186m、貯水量はおよそ2億トン。

水力発電用に1956年から建設が始まり、7年の歳月と延べ1,000万人以上の労働力をかけて完成しました。

当時は「日本一厳しい工事」と言われ、崩れやすい地層“破砕帯”の掘削は極限の挑戦でした。

それを乗り越えて完成したこのダムは、戦後日本の技術力と人の情熱を象徴する構造物です。

📍 富山県立山町

🕒 ベストシーズン:6〜10月(観光放水期間)

\ 黒部ダム周辺の宿を探す /

ぜねた

ぜねたあの有名な「黒部の太陽」の映画のモチーフになりました

山口県岩国市の錦川にかかる、全長193.3mの五連アーチ橋です。

釘を1本も使わず、木材を組み合わせることで荷重を分散させる“木組み構造”が特徴。

1673年に初めて架けられ、洪水や台風で何度も流されながらも、そのたびに再建されてきました。

日本の伝統技術と構造力学の粋を集めたこの橋は、「強くて美しい」を両立させた世界でも稀な木造アーチ橋です。

📍 山口県岩国市岩国

🚗 アクセス:JR岩国駅からバス約20分

\ 錦帯橋温泉の宿を探す /

ぜねた

ぜねた350年前に、ここまで水害に強い橋を考えられたこと自体がすごいことですよね。ぜひ一度、自分の目で見てみてください。

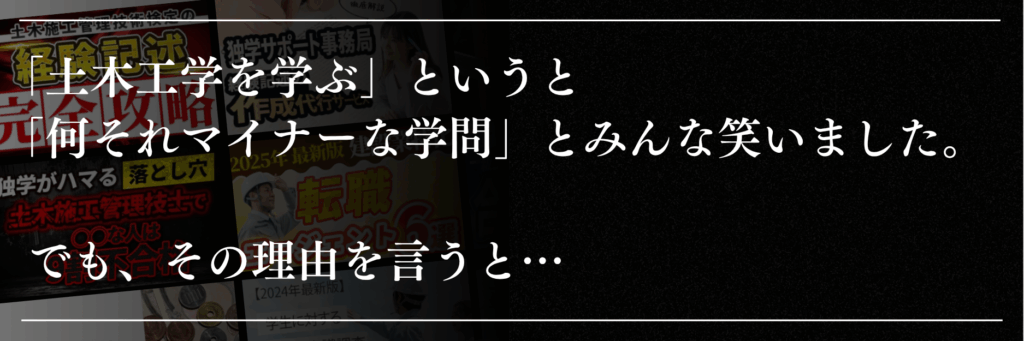

通潤橋公式HPより

熊本県山都町にある石造アーチの水路橋で、1854年(嘉永7年)に完成しました。長さ75.6m、高さ20.2m。

内部には水を通す管があり、山腹の田畑に水を送るために設計された“送水橋”です。

この橋の建設を指揮したのは、当時の惣庄屋・布田保之助。

水不足に悩む村のため、石材を一つずつ積み上げて水を通す仕組みを作り上げました。現在も定期的に行われる放水は、構造点検を兼ねた伝統行事として受け継がれています。

📍 熊本県上益城郡山都町

🕒 放水日:週5日程度(公式HPでご確認ください)

(放水日のAM10時〜PM3時は橋の上から観覧できます)

\ 通潤橋周辺の宿を探す /

通潤橋は、ただの橋ではなく「水を運ぶための装置」でもあります。

橋の北側から取った水が、橋の上に通してある石のパイプを流れ、南側の高台(白糸台地)に向かって勢いよく吹き上がる仕組みになっています。

その水は、そのまま台地の上に広がる約100ヘクタール(東京ドーム20個分ほど)の田んぼをうるおしているのです。

通潤橋の水の流れ

通潤橋公式HPより

ぜねた

ぜねた今のような機械がない時代に、地形を読み、水の流れを計算しながら造り上げた技術には、現代の技術者が見ても学ぶ点が多い構造物です。

小樽市HPより

明治期の北海道開拓を支えた、日本初期の本格的な港湾施設です。

防波堤や倉庫群の建設が進められたのは1890年代。荒波が直接打ち寄せる日本海側に、波を反射させて力を逃がす「反射式防波堤」が築かれました。

港の背後には、当時の商業を支えた石造倉庫群が立ち並び、今もその多くが観光施設として活用されています。

明治の港湾技術と街づくりの原点がここに残ります。

📍 北海道小樽市港町

🚆 JR小樽駅から徒歩10分

\ 小樽の宿を探す /

日本の近代土木の礎を築いた廣井勇(ひろい いさみ)先生は、小樽港の整備において重要な役割を果たしました。

特に、世界で初めて本格的なコンクリートを用いて築造された防潮施設の一つとされる小樽港北防波堤の建設では、調査・計画から設計、施工までを、日本人技術者として初めて一貫して担った人物として知られています。

この北防波堤は1908年に完成し、廣井先生の技術力を示す代表的な構造物です。

ぜねた

ぜねた小樽港では明治29年(1896年)からコンクリート供試体の長期耐久性試験が行われており、現在も継続されている世界最長級の耐久性試験として高く評価されています。

現代日本の礎を築いた土木技術者の本です

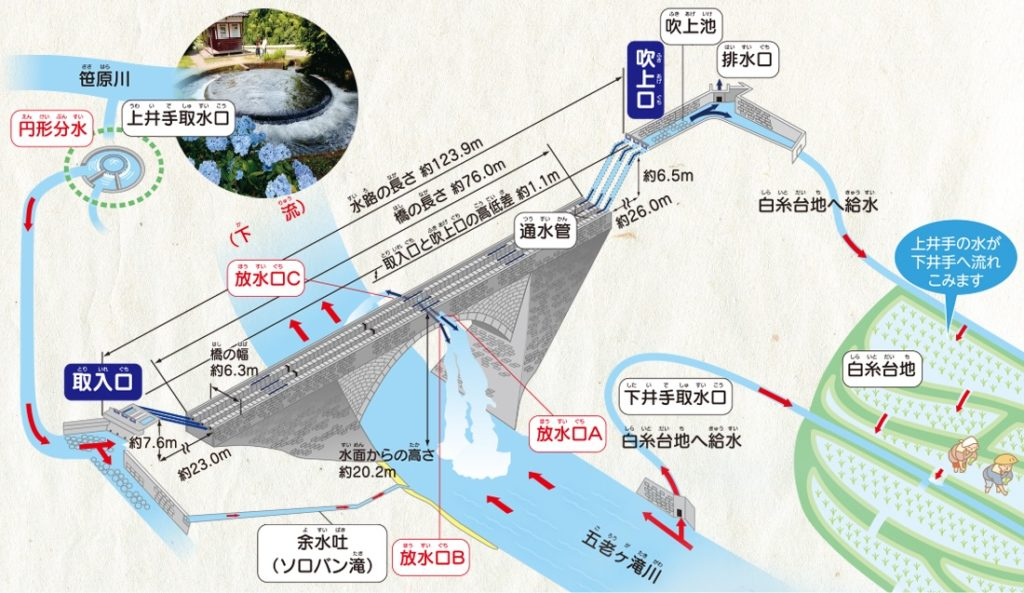

瀬戸内海の今治市と大島を結ぶ、全長4,105mの3つの吊り橋の総称が来島海峡大橋です。

世界でも珍しい“三連吊橋構造”を採用し、強風が吹く来島海峡で安定を保つよう設計されています。

ぜねた

ぜねた1999年に完成し、「しまなみ海道」の中核を担う橋として交通・観光の両面で活躍しています。

しまなみ海道の橋一覧

| 橋名 | 橋梁形式 | 橋長(m) | 最大スパン(m) | 供用年月 | 接続 |

|---|---|---|---|---|---|

| 新尾道大橋 | 5径間連続鋼斜張橋 | 546 | 215 | 1999年5月 | 本州~向島 |

| 因島大橋 | 3径間2ヒンジ吊橋 | 1,270 | 770 | 1983年12月 | 向島~因島 |

| 生口橋 | 3径間連続複合斜張橋 | 790 | 490 | 1991年12月 | 因島~生口島 |

| 多々羅大橋 | 3径間連続複合斜張橋 | 1,480 | 890 | 1999年5月 | 生口島~大三島 |

| 大三島橋 | 単径間2ヒンジアーチ橋 | 328 | 297 | 1979年5月 | 大三島~伯方島 |

| 伯方・大島大橋 | (伯方)3径間連続桁橋 | 325 | 145 | 1988年1月 | 伯方島~大島 |

| 伯方・大島大橋 | (大島)単径間2ヒンジ吊橋 | 840 | 560 | 1988年1月 | 伯方島~大島 |

| 来島海峡大橋 | (第一)3径間2ヒンジ吊橋 | 960 | 600 | 1999年5月 | 大島~馬島~今治 |

| 来島海峡大橋 | (第二)2径間2ヒンジ吊橋 | 1,515 | 1,020 | 1999年5月 | 大島~馬島~今治 |

| 来島海峡大橋 | (第三)単径間2ヒンジ吊橋 | 1,570 | 1,030 | 1999年5月 | 大島~馬島~今治 |

ぜねた

ぜねたしまなみ海道には、土地の形や地質といった自然条件に加え、船の往来などの利用状況も踏まえながら、それぞれの場所に合ったさまざまな種類の橋が架けられています。

📍 愛媛県今治市〜広島県尾道市

🚴♀️ しまなみ海道サイクリングルート

\ 今治・尾道の宿を探す /

ぜねた

ぜねた多くの島が連なる景色に橋が溶け込むよう、来島海峡大橋では塔の高さや形にも工夫が凝らされています。

3つの吊橋をつなぐ構造のため、本来であれば橋ごとに塔の高さが大きく違ってしまいます。そこで、6本の塔のてっぺんをつないだときに、ひとつの滑らかなカーブになるよう、高さを少しずつ変えて調整しました。

多島海景観に調和する塔の高さ

東京都港湾局HPより

東京湾を横断する全長2,618mのトラス橋で、2012年に開通しました。

羽田空港の飛行ルート下に位置するため、高さ制限があり、主桁を“逆三角形”に組み上げる特殊な低重心構造が採用されています。

橋梁の形状が恐竜の背骨に似ていることから「恐竜橋」の愛称で親しまれ、夜間は青いLEDライトでライトアップされます。

東京都の物流と景観を支える、都市型橋梁の代表例です。

📍 東京都江東区若洲

🚗 若洲公園駐車場から徒歩約10分

\ 東京湾沿いの宿を探す /

ぜねた

ぜねた東京ゲートブリッジは、羽田空港の近くにあるため橋の高さを制限しつつ、大きな船が通れるように“下側に三角形を広げる鉄骨構造”で強さを確保しています。限られた条件の中で性能を両立させた、非常に合理的な設計です。

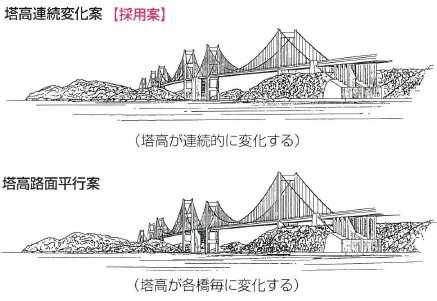

東京湾アクアラインは東京湾を横断する全長15.1kmの高速道路で、川崎市と木更津市を結んでいます。

1997年に開通し、トンネル部(9.6km)と橋梁部(4.4km)で構成され、その中間地点に浮かぶ人工島がパーキングエリア「海ほたる」です。

東京湾アクアライン

トンネル部の掘削には、直径14.14mという当時世界最大級のシールドマシンを使用。

海底約60mの地中を、1日あたり20m以上掘り進めるという大規模工事でした。

シールドマシン

海上に立つ換気塔「風の塔」は、構造的にもデザイン的にも東京湾の象徴となっています。

風の塔

📍 千葉県木更津市中島地先

🚗 東京湾アクアライン経由でアクセス

\ 木更津・川崎周辺の宿を探す /

ぜねた

ぜねた海ほたるは、海のど真ん中に“人工の島”をつくり、その上に休憩施設を載せた珍しい構造です。深い海でしっかり支えるため、大型の鋼製円筒を海底に沈めて固定するなど、海上ならではの技術が使われています

次に、土木工学を学んだ著者がオススメするマニアックな土木構造物について3つ紹介します。

①日本で唯一○○な国道

②日本で一番の勾配の標識

③日本一短い国道

それでは、行ってみましょう。

津軽半島の最北端・龍飛崎には、日本でここにしかない珍しい国道があります。

それが、歩行者しか通れない「階段国道」こと、国道339号の階段区間です。

国道なのに車もバイクも一切通れない。

そして階段の前には、きちんと青い三角形の国道標識が立っている。

この光景がなんとも言えずシュールで、訪れた人の記憶に強く残ります。

「なぜこんなものを国道にしたんだ?」と思う方も多いでしょう。

実はこの点には諸説ありますが、有力とされているのが次の理由です。

もともとは、階段部分も含めて自動車が通れる道路として整備する予定があったものの、

・70mもの急な高低差

・民家が密集した地形

といった厳しい条件がネックとなり、計画通りには整備できなかったというもの。

結局、階段部分だけはそのまま残され、“国道でありながら階段のまま”という唯一の存在になりました。

階段国道は、岬の下にある龍飛漁港から龍飛崎灯台へ登っていくルートで、なかなか登りごたえのある階段です。

#️⃣段数:362段

📏総延長:約388m

⚖️標高差:約70m

ぜねた

ぜねた途中にはベンチも設置されており、休憩を挟みながら歩けます

津軽海峡から吹き抜ける風を受けつつ、斜面を登っていく道は、景色の良さも相まって旅情を感じさせる“小さな山登り”です。

健脚の方は、ぜひ一度歩いてみる価値があります。

東京都多摩地域北部に位置する東大和市。実はこの市内に、一般道に設置された警戒標識として「勾配 37%」を示す坂道があります。

この坂道は以下のような特徴があります。

下から坂を見た写真

上から坂を見た写真

このように、東大和市内のこの路地は“標識上”日本で最も急勾配を示す坂のひとつとして知られています。

土木・道路構造の視点から見ても、住宅地に残されたこうした急傾斜の道路は、造成時の丘陵地形や道路整備の制約を示す“時代の痕跡”とも言えます。

📍 東京都東大和市

🚗東大和市駅から市営のちょこバス「湖畔」のバス停、徒歩2分

日本国内で最も短い国道は、兵庫県神戸市にある「国道174号」です。その延長は、わずか 187.1メートル。

ぜねた

ぜねた国土交通省の公式データでも、全国の国道の中で最短と明記されています。

国道174号は、神戸港(新港フェリーターミナル)と国道2号をつなぐ区間のみを指します。

フェリーで神戸港に到着した車が、市街地へスムーズに接続できるよう設けられた“港の国道”であり、全国的にも珍しい超短距離路線です。

しかし、距離は短くても、交通上は重要な役割があります。

たった数十秒で走り抜けられるほどの短さですが、

・港湾と都市部の交通をつなぐ

・フェリー利用者のアクセス確保

という役割を担っており、小さくても“国道としての意味”はしっかり存在しています。

日本に住んでいるなら、絶対に行くべきおすすめの土木構造物を10箇所紹介しました。

ぜひ、旅行の候補に入れていただき、土木工学の素晴らしさを体感していただければ幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

高校生のとき、進路を考えながら「大学に進学するなら、将来はどんな仕事がしたいだろう」と自分に問いかけていました。

そのとき胸の中にぼんやりとあったのは、「多くの人の役に立つ仕事がしたい」という思いでした。

さまざまな分野を調べる中で、ふと目にとまったのが土木工学です。

道路や橋、上下水道など、生活に欠かせないインフラを支える学問であることを知り、

「これこそ、私の思いにぴったりだ」と感じたのをよく覚えています。

そして今でも、あのときの選択は間違っていなかったと思っています。

これからも、建設業や土木工学の魅力を、できるだけ多くの人に伝えられるように発信を続けていきたいと思います。

拙い文章ではありますが、最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

『つちとき』にコメントする