\ 公式LINE登録は完全無料 /

今すぐお友達になる公式LINE限定で、土木施工管理技士試験対策のプレミアム記事を公開中

若手技術者

若手技術者土木施工管理技士の試験っていきなり1級って受験できるの?

若手技術者

若手技術者1級と2級の受験資格ってどう違うの?

若手技術者

若手技術者1級を受験したところで本当に合格できるの?

本記事ではこんな悩みを解決します。

土木施工管理の技術検定は令和6年度から受験制度が大きく変わり、第一次検定に限り、19歳以上であれば誰でも受験できるようになりました。

「いきなり1級を受けても大丈夫なのだろうか」「2級を受けた方が良いのかな?」と気になっている方も多いと思います。

結論から言うと、いきなり1級を受験しても合格は可能です。

私が受験したのは8年前の平成28年度で、現在とは問題が若干異なりますが、私自身は2級を受けずに直接1級を受験して合格することができました。

この記事では、私の体験談と公開されているデータを交えて解説しますので、土木施工管理技士技術検定の受験を検討されている方の参考になれば幸いです。

・土木施工管理技士試験の受験資格と合格率

・いきなり1級の受験をすすめる理由

・1級と2級どちらから受験したのか 488名の調査結果

・いきなり1級を受験して合格するための勉強法

本記事を読むことで、試験に合格するためのイメージがリアルになり、試験までにやるべきことが明確になります。

執筆者

『つちとき塾』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|【経験工種】道路土工事、トンネル、PC上工、橋梁下部工|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』著者

「土木施工管理技士の試験っていきなり1級って受験できるの?」と悩む方に向けて、 土木施工管理技士の試験について、以下の2つの観点から解説します。

土木施工管理技士に関するデータ

・受験資格

・試験の合格率

受験資格を解説するので、まず受験できるかどうかが明確になります。

そして、次に合格率について解説するので、試験がよりリアルに感じることができると思います。

令和6年度の改訂以前の受験資格は以下の表のとおりです。

令和6年度の改訂以前(旧受験資格)

1級の場合

| 第一次検定 | 第二次検定 | |

|---|---|---|

| 大学(指定学科) | 卒業後、実務経験3年以上 | |

| 短大・高専(指定学科) | 卒業後、実務経験5年以上 | |

| 高校(指定学科) | 卒業後、実務経験10年以上 | |

| 大学(指定学科以外) | 卒業後、実務経験4.5年以上 | |

| 短大・高専(指定学科以外) | 卒業後、実務経験7.5年以上 | |

| 高校(指定学科以外) | 卒業後、実務経験11.5年以上 | |

| 2級合格者 | 条件なし | 2級合格後、実務経験5年以上 |

| 上記以外 | 実務経験15年以上 | |

2級の場合

| 第一次検定 | 第二次検定 | |

|---|---|---|

| 大学(指定学科) | 17歳以上 | 卒業後、実務経験1年以上 |

| 短大・高専(指定学科) | 卒業後、実務経験2年以上 | |

| 高校(指定学科) | 卒業後、実務経験3年以上 | |

| 大学(指定学科以外) | 卒業後、実務経験1.5年以上 | |

| 短大・高専(指定学科以外) | 卒業後、実務経験3年以上 | |

| 高校(指定学科以外) | 卒業後、実務経験4.5年以上 | |

| 上記以外 | 卒業後、実務経験8年以上 |

令和6年度の改訂以降(新受験資格)

令和6年度で改訂された受験資格は以下のとおりです。

| 受験資格 | 1級 | 2級 |

|---|---|---|

| 第一次検定 | 19歳以上 | 17歳以上 |

| 第二次検定 | ①1級第一次検定合格後 ・実務経験5年以上 ・特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上 ・監理技術者補佐の実務経験1年以上 ②2級第二次検定合格後 ・実務務経験5年以上(1級第一次合格者のみ) ・特定実務経験1年以上を含む実務経経験3年以上 (1級第一次合格者のみ) | ①2級一次検定合格後、実務経験3年以上 ②1級一次検定合格後、実務経験1以上 |

この表からわかるように、19歳以上であれば、誰でも1級第一次検定を受験することができます。

「受験できたところで本当に合格できるの?」と気になる方がいると思うので、受験資格がわかったところで、 次に合格率について解説します。

1級土木施工管理技士の合格率は以下の表のとおりです。

1級土木施工管理技術検定の合格率

| 年度 | 第一次検定 受験者数 | 第一次検定 合格者数 | 第一次検定 合格率 | 第二次検定 受験者数 | 第二次検定 合格者数 | 第二次検定 合格率 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 令和6年度 | 51,193 | 22,705 | 44.4% | 27,220 | 11,224 | 41.2% |

| 令和5年度 | 32,931 | 16,311 | 49.5% | 27,304 | 9,060 | 33.2% |

| 令和4年度 | 38,672 | 21,097 | 54.6% | 24,462 | 7,032 | 28.7% |

| 令和3年度 | 37,726 | 22,851 | 60.6% | 26,558 | 9,732 | 36.6% |

| 令和2年度 | 29,745 | 17,885 | 60.1% | 24,204 | 7,499 | 31.0% |

令和6年度を例にすると、第二次検定は11,224名が合格しており、第一次検定に限れば、22,705名が合格しています。

ぜねた

ぜねた国家試験ではありますが、合格率がこれだけ高い資格なので、しっかりと準備すれば合格できますよ

結論から言いますと、土木施工管理技士の試験はいきなり1級を受験しても合格は可能です。

なので、 「1級から受けた方がいいのかな? 無難に2級からかな?」と、迷っているなら1級から受けましょう。

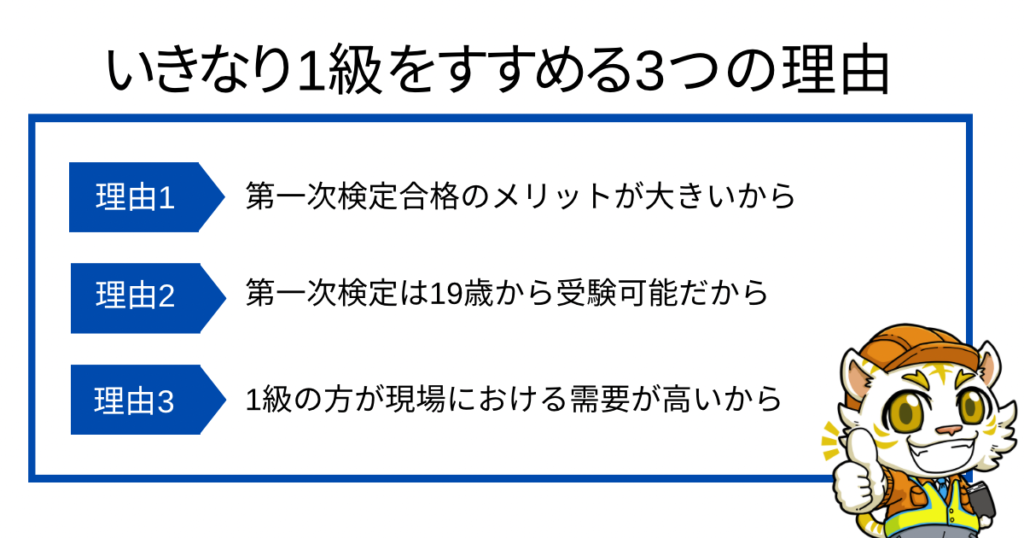

なぜかというと、理由は大きく3つあります。

いきなり1級をすすめる3つの理由

・第一次検定合格のメリットが大きいから

・1級の第一次検定は19歳から受けることができるから

・1級の方が現場における需要が高いから

私の体験談や実際に公表されているデータを交えて、いきなり1級を受けた方が良い理由を解説します。

令和7年3月現在において、1級は第一次検定の合格のメリットが大きいです。

1級第一次検定合格のメリット

・1級技士補として、監理技術者補佐になることができる

・1度合格すれば再受験は不要

・1級第二次検定の受験資格が第一次検定合格後の実務経験であるから

・2級の第二次検定の受験資格になる

まず、1つ目のメリットが、1級の第一次検定に合格することで、 1級土木施工管理技士補として、監理技術者補佐になることができる点です。

令和3年以降の第一次検定合格者は、技士補

試験制度が変更され、令和3年度以降の合格者であれば、監理技術者補佐として、監理理術者の下で現場を指揮する立場につくことができます。

さらに、令和3年度の試験制度の変更により、一度合格すれば、再受験は不要となりました。

ぜねた

ぜねた令和3年以前は第一次検定を合格しても、翌年の第一次検定(旧学科試験)が免除されるというメリットしかありませんでした。

しかし、制度の変更により、1度合格すれば第一次検定は今後、免除になるため、1級の第一次検定の合格に大きなメリットができました。

また、令和6年度の受験資格変更により、1級第一次検定合格後「実務経験5年以上」「特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上」「監理技術者補佐の実務経験1年以上」 となりました。

受験資格として、第一次検定に合格しなければ、第二次検定を受験することができなくなっています。

そのため、現在の受験資格としての実務経験が不足していたとしても、いきなり1級を受験するべきです。まずは第一次検定合格を目指すことに大きな意味があります。

※10年間は、以前の受験資格との併用が可能です。

いきなり1級をすすめる2つ目の理由が、 受験資格の要件が緩いから。

第一次検定を受験するメリットを1つめの理由としてあげましたが、 それに加えて、受験するための条件がかなり緩い状態です。

その背景には、深刻な建設業界の人手不足を解消するため、令和6年度から受験資格が大幅に緩和されたという事情があります。

ぜねた

ぜねた実際に、1級でも第一次検定であれば、受験のハードルがほとんどないと言っていい状態です。

そのため、 19歳以上であれば、いきなり1級をすすめます。

2級に合格することで主任技術者になれます。

ぜねた

ぜねたですが、 主任技術者は2級に合格しなくても、経験年数10年があればなることができます。

監理技術者になるためには、基本的に1級の合格が必須条件であり、他の条件では就くことができません。

そのため、現場では1級取得者への需要が圧倒的に高くなっています。

ですが、2級の合格にもメリットはあります。

2級のメリット:経営審査でプラス加点

会社からすると、2級の合格者がいれば経営審査の技術者のプラス加点になることから、メリットはあります。

そして、経験年数が10年ない方でも主任技術者になれるので、 早く若いうちから現場を引っ張る立場になりたい人は、2級でも取る価値はありますよ。

ですが、令和6年の制度変更により、いきなり1級を受けるメリットがさらに大きくなりました。

土木施工管理技士において、 1級と2級の違いは以下の表のとおりです。

| 1級 | 2級 | |

|---|---|---|

| 第一次検定合格 | ・監理技術者補佐 ・主任技術者※合格後実務経験が必要 | 特になし |

| 第二次検定合格 | 監理技術者 | 主任技術者 |

| 受験資格 (第一次) | 19 歳以上 | 17歳以上 |

| 受験資格 (第二次) ※令和6年度の改訂版 | ①1級第一次検定合格後 ・実務経験5年以上 ・特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上 ・監理技術者補佐の実務経験1年以上 ②2級第二次検定合格後 ・実務務経験5年以上(1級第一次合格者のみ) ・特定実務経験1年以上を含む実務経経験3年以上 (1級第一次合格者のみ) | ①2級第一次検定合格後、実務経験3年以上 ②1級第一次検定合格後、実務経験1年以上 |

| 経営事項審査における技術 | 5点 | 2点 |

※1級土木施工管理技士補については、合格後3年の実務経験があれば、 主任技術者になることができます。

国土交通省より

若手技術者

若手技術者いきなり1級が良いとは言いますが、それでも不安です

ぜねた

ぜねた私だけの意見では説得力に欠けると思うので、他の方にアンケートをとりました

「いきなり1級を受けた方がいいよ」と言われても、実際のところどうなの?と気になっている方がいると思います。

実際どうなのか調べるために、X(旧Twitter)を使ってアンケート機能を使って、1級土木施工管理技士試験の合格者に聞きました。

大盛況のアンケートとなり、488名の方から投票いただけました

ぜねた

ぜねたご協力いただいた方、本当にありがとうございました

結果は、以下のとおりです。

【ゆるぼ】

— ぜねた@土建屋 (@GenetaCivil) March 23, 2024

教えて下さい。一級土木施工管理技士の資格を持っている方へ。

「あなたは2級を受けましたか?受けた方はなぜ2級を受けたんですか?」

詳細については、コメントをいただけると嬉しいです。

いきなり1級を受けた方が41.6%でした。

ですが、会社の都合で2級から受けたという方が26.0%です。

むしろ、逆にいうと「自分から2級を受けた」という方が32.4%という結果で、全体の77.6%は自分の意思で2級から受けることを選ばなかったという結果が得られました。

ぜねた

ぜねた4割の人が最初から1級を受けているので、いきなり1級を受験しても大丈夫です!

先ほどのポストにいただいた、リアルなコメントを紹介します。

一級受けるつもりが、経験年数を数え間違っててとりあえず二級受けました。

— yasu (@yasu_wak) March 24, 2024

一級からすぐ受けられると知らず二級から受けた。何故調べなかったのか‥

— びいと07 (@3KTTIR54emJ6Z1x) March 24, 2024

実務経験が足りないから

— ナルデイ (@tbleohn) March 24, 2024

とりあえず2級

「実務経験がなかった」とか、「1級から受けれることを知らなかった」という意見をいただけました。

ぜねた

ぜねたどちらから受けるか迷っている方は参考にしてください

若手技術者

若手技術者逆に2級を受けた方が良い人ってどんな人ですか?

ぜねた

ぜねた「監理技術者になることがない人」 と 「17歳か18歳の人」の2つに該当する人です

どんどん試験制度が変わっていく試土木施工管理技士試験ですが、今の試験で2級を受けた方が良い人ってどんな人なのでしょうか?

2級土木を受けた方が良い人は、以下のとおりです。

・主任技術者にはなるけど、 監理技術者になることがない人

・17歳か 18歳でとりあえず試験を受けてみたい人

逆にいうと、この2つの場合以外は、 いきなり1級を受けた方が良いといえます。

2級を受けた方が良い人について詳しく解説する前に、 まずは2級に合格するメリットについて解説します。

正直、 2級に合格するメリットもそれほど大きくありません。

2級合格者のメリット

主任技術者になれる

2級に合格することで主任技術者になることができますが、 2級に受からなくても主任技術者であれば10年の実務経験で大丈夫なんですよね。

ぜねた

ぜねた逆にいうと、2級合格のメリットは「10年の実務経験がなくても主任技術者」になれるということです。

正直、「会社から絶対に2級を取れ」 と言われるなど、よっぽどのことがなければ 「わざわざ2級を受けるなくてもいいかな」 とは思います。

ということを踏まえて、

2級を受けた方が良い人を紹介しますね。

今後、監理技術者になることがないなら2級で充分です。

なぜなら、1級の合格のメリットは監理技術者になれることだから。

監理技術者になることがないなら、 わざわざ1級を受ける必要はありません。

というと、

「今の会社にいる限りは、 監理技術者になることなんてないから2級でいいかな」 と思っている方もいるかもしれません。

ですが、転職で会社が変わる可能性もありますし、 会社が元請けで仕事をするとは言い切れないと思います。

なので将来、監理技術者になる可能性が少しでもあるなら、迷わず1級を受けるべきといえます。

令和6年度において試験制度の改定により、1級土木施工管理技士の受験資格が大幅に緩和されました。

1級土木の第一次検定であれば、 19歳以上であれば誰でも受験することができます。しかし、1級第一次検定の受験資格がない、17歳、18歳の人であれば、2級を受験しましょう。

17 歳 18歳の方は、 2級の第一次検定に合格したところで、 実務経験がないため、第二次検定を受けることはできないことに加えて、法律で定められた技術者(主任技術者等)になることはできません。

※令和7年3月時点

しかし、2級土木施工管理技士の技士補になることができるので、就職の際に履歴書にも書くことができますし、若いうちからキチンとした知識を身に付けることで、 仕事でも活躍の場は広がります。

ぜねた

ぜねた17歳、18歳であれば、2級土木施工管理技士の第一次検定に合格できれば、大きなアドバンテージです。

若手技術者

若手技術者いきなり1級を受けた方が良いのはわかりましたが、どうやって勉強すればいいですか?

ぜねた

ぜねた対策をすれば必ず合格できます。 一番の鬼門である経験記述をしっかり対策しましょう

国家試験である土木施工管理技士は、試験の傾向が明確で過去問も公表されています。

試験がどういうものであるかを学び、しっかりと対策をとれば、いきなり1級を受けても合格できます。

ここでは、具体的にどういう風に勉強すればいいのか解説します。

第一次検定は、マークシート式の問題で、 出題される範囲や傾向は例年とまったく同じです。

全70問の問題に4択で回答し、 以下の2つの条件を満たすことができれば合格になり第二次検定の受験資格を得ることができます。

・全体が 60%以上 (42点以上)

・施工管理で60%以上

※令和7年度最新

実際、この合格点をとるための勉強方法は、以下の順番で勉強していくことです。

①過去問を解き、 現時点と目標点のギャップを算出する

②合格に足りない部分を明確にする

③目標の点数に足りない部分について、 過去問を解いて覚える

基本はこのステップです。

勉強は過去問を中心に、学習しましょう。

なぜなら、過去問は一種のボーダーラインになるから。

過去問に出題されているレベルの問題が解けることが、 1級土木施工管理技士の試験の目安になります。

最初はわからなくても、過去問を解いて、理解を深める。

過去5年の問題を繰り返し解いて復習することが一番、 成果に繋がります。

なお、土木施工管理技士試験の勉強における 【落とし穴】は[【限定公開】1級土木施工管理技士試験の対策の落とし穴3選]の記事で解説しています。

✅公式LINE 登録者限定のプレミアム記事

間違いに気が付かずに取り返しがつかないことになる前に、確認しておくことをおすすめしています。

関連記事 【限定公開】1級土木施工管理技士試験の対策の落とし穴3選

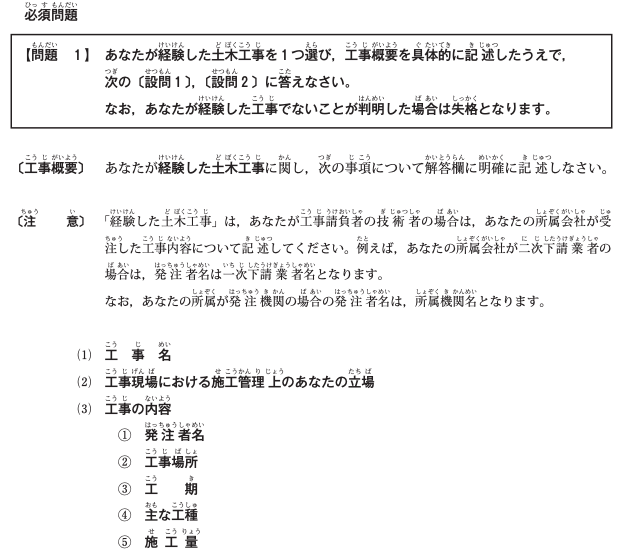

第二次検定は 「必須問題」 と 「選択問題」の2つに分けられます。

その中でも大きなウェイトを占めるのが、 必須問題の中の経験記述とよばれる問題です。

経験記述

自分の経験した土木工事について文章形式で記述

実際に第二次検定試験問題の表紙には、以下のとおり記載されています。

問題1の解答が無記載等の場合、 問題2以降は採点の対象となりません。

まず、この経験記述が合格基準を満たしていないと他の問題を採点してもらうことができません。

そして、経験記述において、大事なポイントはたった一つだけ。

試験時に、どれだけ品質の高い文章を準備できるのか。

もうこの1点に尽きます。

当日その場で考えていては、絶対に合格できません。

事前に準備した作文と同じクオリティの文章をいかに試験当日に書けるかどうかが重要です。

ぜねた

ぜねた事前の準備が9割です

施工管理技士の試験における最難関が、第二次検定における経験記述です。

経験記述とは、第二次検定において、必須問題1は経験した土木工事について、作文形式で記述する問題となっています。

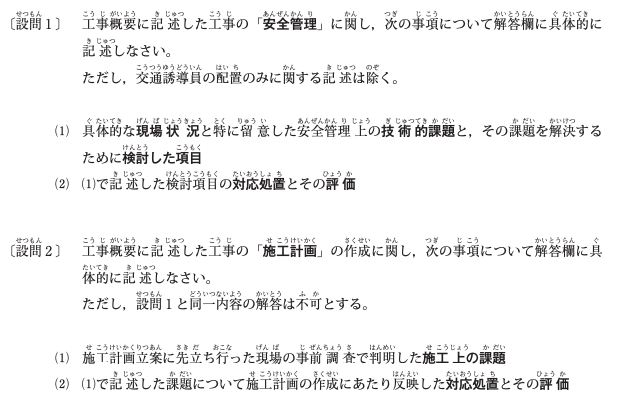

実際の問題を見て貰った方が、 理解が深まるので、令和6年度の問題を例として紹介します。

▼問題と解答

このような問題に対して、解答用紙で指定された文章量の中で自身の経験を交えて解答します。

その中で、 設問1と設問2において、出題されるテーマとよばれる項目があります。

工事概要に記述した工事の「安全管理」に関し、この安全管理といった部分がテーマです。

テーマについては、過去に以下のとおり出題されています。

1級

| 年度 | テーマ |

|---|---|

| 令和6年度 | 安全管理+施工計画(試験問題の変更あり) |

| 令和5年度 | 品質管理 |

| 令和4年度 | 安全管理 |

| 令和3年度 | 安全管理 |

| 令和2年度 | 品質管理 |

| 令和元年度 | 品質管理 |

2級

| 年度 | テーマ |

|---|---|

| 令和6年度 | 品質管理&工程管理(試験問題の変更あり) |

| 令和5年度 | 安全管理or工程管理 |

| 令和4年度 | 品質管理or工程管理 |

| 令和3年度 | 品質管理or安全管理 |

| 令和2年度 | 工程管理or安全管理 |

| 令和元年度 | 工程管理or品質管理 |

この表からわかるように令和6年度から、出題形式が変わりました。

令和5年度以前、試験の問題は例年テーマ以外同じであり、明確な傾向があったことから、正直、対策が容易にできました。

ぜねた

ぜねた事前に解答案を作成し、それを丸暗記してしまえば、実際の試験においても誰でも解答ができてしまという状況でした・・・

そこで、「実務経験を偽り、自分が経験した現場でない内容を解答する」という事案が発生し、資格の取り消しになる事態がありました。

そのため、令和6年度から国土交通省から試験問題の見直しが発表され、現場状況について、より深く問うような設問に変更されました。

実務経験を偽るリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事 【衝撃】施工管理技士試験で実務経験をごまかした場合バレるの?【ペナルティの実例あり】

そのため、今まで以上に、 事前の準備が大事になりました。

最低限準備をしておくテーマ

・品質管理

・安全管理

・工程管理

それ以外の準備として、施工上の課題について、以下の内容に分けて準備をしましょう。

・現場の事前調査で判明した施工上の課題

・施工を進めていくうえで判明した施工上の課題

実際には、試験の対策として、事前に先ほどのテーマを最低3つ考えておき、 試験当日は「事前に考えていた作文を書く」ということになります。

なお、経験記述論文の全文を交えた実例については [【例文アリ】一級土木施工管理技士の経験記述!実地試験の解答例3種類]の記事で詳しく解説しています。

実際に、書き始める前にチェックしてください。

ちなみに、経験記述について必要な情報をすべて網羅的にまとめた記事を執筆しました。

ぜねた

ぜねた2万字の圧倒的なボリュームで魂を込めた記事なので、読むのにめちゃめちゃ時間がかかるため、「本気で合格したい人」以外は見ないでください。

✅2万字越えの大ボリュームの記事

関連記事 【テンプレあり】土木施工管理技士試験における経験記述講座【完全攻略】

土木施工管理技士の試験を受けることに関して、よくある質問をまとめました。

令和6年度の受験資格の変更に伴い、受験する年度で年齢が19歳以上であれば誰でも受験することができるようになりました。 (第一次検定に限る) 第二次検定は、 最終学歴と実務経験によって受験資格が異なり、最短で指定学科の大卒実務経験3年以上で、 最長は実務経験15年以上です。 (指導監督的実務経験年数1年以上)

1級土木施工管理技士の資格は、 国家資格の中でも難易度は高くありません。令和6年度の合格率は第一次検定で 44.4%、第二次検定で41.2%となっています。 宅建士の合格率は18.6%(令和6年度)、行政書士の合格率は12.9%(令和6年度)と、土木施工管理技士の資格は、取得しやすい資格であると言えます。

2024年度から土木施工管理技士の受験資格が緩和され、新制度として、第一次検定であれば、1級は19歳以上なら受験可能です。第二次検定は第一次検定合格後、 1~5年の実務経験が必要です。 なお、旧制度による受験資格は10年間併用されます。

最短24歳になる年で合格できます。

例

令和7年度:19歳に1級第一次検定合格

令和8年度:20歳2級第二次合格 受験区分2 1級第一次検定合格後実務経験1年

(実務経験3年)

令和12年度:24歳1級第二次検定合格 (ハ)2級第二次検定合格後実務経験3年

※そのうち専任の主任技術者の実務経験1年(365日) 以上

土木施工管理技士試験っていきなり1級を受けて合格できる理由と勉強法について解説しました。

以上、いきなり1級を受けた方がいい理由です。

1級土木施工管理技士の試験に合格するためには、第二次検定の合格が必要です。

その中でも、合格に必要な経験記述の作文を作成する必要があります。

合格できる経験記述作文を書くうえで、大切な“たった一つのこと”。

それは、添削を受けること。

なぜかというと、作文の出来栄えにより合否を判断するのは書いた本人ではなく第三者だから。

自分ではいい文章が書けていると思っても、第三者が読んだら伝わらない場合があります。

必ず第三者に見てもらい、意見をもらい作文をブラッシュアップしましょう。

最適なサービスをコチラの記事で解説しています。

関連記事 独学サポート事務局って口コミや評判良くて、実績もすごいけどどうなの?実際に利用した結果 【論文の代行は効果アリ】

私の会社の同僚もこのサービスを利用して合格できたので、良かったら参考にしてください。

ちなみに、経験記述に書くことがなくて悩んでいるって方は、独学サポート事務局のサービスがおすすめです。

独学サポート事務局なら、あなたの実務経験に合わせた「経験記述の作成代行」を行なっています。

どんなサービスで、どれくらいの費用がかかるのか独学サポート事務局についての解説記事で詳しく解説しているので、経験記述の事前準備に自信がない方にはおすすめです。

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

『つちとき』にコメントする