\ 公式LINE登録は完全無料 /

今すぐお友達になる公式LINE限定で、土木施工管理技士試験対策のプレミアム記事を公開中

若手技術者

若手技術者コーン指数って何ですか?

ぜねた

ぜねたコーン指数は土工機械の走行性を判定する指標です

若手技術者

若手技術者どうやって計測するんですか?

ぜねた

ぜねたコーンペネトロメーターと呼ばれるに試験器具をもちいて測定します。

・コーン指数が何かわからない

・コーン指数がどんな指標なのかわからない

・コーン指数の目安が知りたい

こんな悩みを解決します。

・コーン指数の意味

・土のコーン試験

・コーン指数とトラフィカビリティの関係

この記事では、コーン指数の意味や求め方について解説しています。

これを読み終えれば、コーン指数がわかってトラフィカビリティについて理解が深まるので、合理的な機械の選定が可能になります。

執筆者

『つちとき塾』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|【経験工種】道路土工事、トンネル、PC上工、橋梁下部工|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』著者

若手技術者

若手技術者コーン指数って何ですか?

ぜねた

ぜねた地盤の固さをあらわす指標で土のコーン試験で測定できます

コーン指数とは、地盤の強さをあらわす指標の一つで単位は kN/m²です。

コーン指数の値が小さいほどやわらかい土で、大きいほどかたい土と言えます。

コーン指数は地盤の強さをあらわす指標

コーン指数は以下の場合に使用します。

コーン指数の使用用途

・建設機械の走行性 (トラフィカビリティ)

・建設発生土の分類

それぞれ詳しく解説します。

地盤が建設機械の走行に耐えられるかどうかを示す度合いをトラフィカビリティといいます。

トラフィカビリティを表す指標として、コーンペネトロメーターで計測するコーン指数を用いるのが一般的です。

実際、(社)日本道路協会 『道路土工要綱』では、コーン指数について以下のとおり記載されています。

| 建設機械 | 建設機械の設置圧 (kN/㎡) | コーン指数qc (kN/㎡) |

|---|---|---|

| 湿地ブルドーザー | 22~43 | 300以上 |

| 普通ブルドーザー | 50~60 | 500以上 |

| 普通ブルドーザー | 60~100 | 700以上 |

| 被けん引式スクレーパ | 130~140 | 600以上 |

| 自走式スクレーパ | 400~450 | 1,000以上 |

| ダンプトラック | 350~550 | 1,200以上 |

なお、この表が示すコーン指数と、同一のわだちを数回走行できるかどうかの値です。

あくまで数回程度というのがポイントになります。

ぜねた

ぜねた実際の現場では走行の頻度が多い現場の場合には、もっと大きなコーン指数を確保する必要があります

コーン指数は現場で発生する建設発生土を区分する際の1つの指標になります。

建設発生土を区分する際の指標は、以下のとおりです。

| 区分 | 第1種 建設発生土 | 第2種 建設発生土 | 第3種 建設発生土 | 第4種 建設発生土 | 泥土 |

|---|---|---|---|---|---|

| コーン指数 qc(kN/㎡) | – | 800以上 | 400以上 | 200以上 | 200未満 |

現場で発生した建設発生土は “再生資源の利用の促進に関する法律”を背景として、 建設発生土を指標に沿って区分し、有効に活用することが求められています。

ぜねた

ぜねた建設発生土は基準に沿って、適切に活用しましょう

若手技術者

若手技術者コーン指数ってどのように測定するんですか?

ぜねた

ぜねたコーン指数は2種類の試験方法で測定します

コーン指数を求める試験は強度試験の一種で、 試験方法は2種類あります。

コーン指数を求める試験

・締固めた土のコーン指数試験(JIS A 1228)

・ポータブルコーン貫入試験 (JGS 1431)

型枠に詰めた土のコーン指数を測定する『締め固めた土のコーン指数試験方法』と、現地盤にコーンを貫入させてコーン貫入抵抗を深さ方向に連続的に測定する『ポータブルコーン貫入試験』があります。

それぞれ詳しく解説します。

コーン指数を測定する一般的な方法が JIS で定められた「締固めた土のコーン指数試験」です。

供試体を作成し、試験を行います。

供試体の作成方法

供試体は 4.75mm ふるいを通過した試料を内径10cm の突固め試験用に投入。

3層にわけて 2.5kg の重さのランマーを30cmの高さから落下させ、各層当たり25回突き固めることで供試体を作成します。

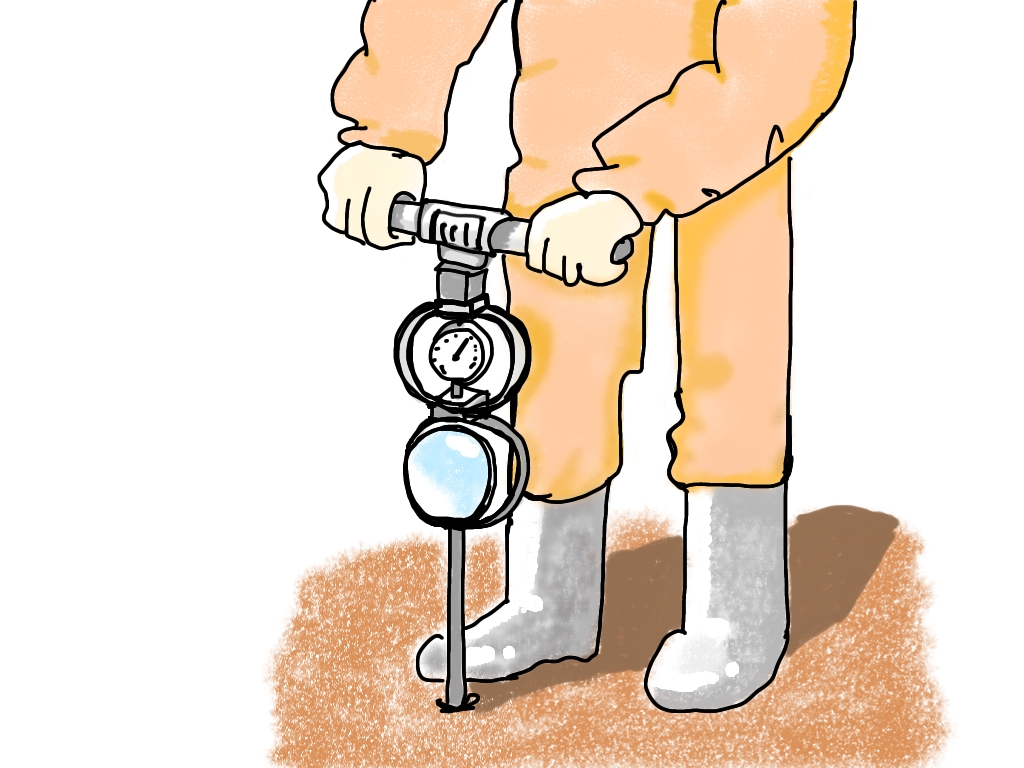

この供試体にコーンペネトロメーターという試験器具を用いて試験を行います。

試験方法

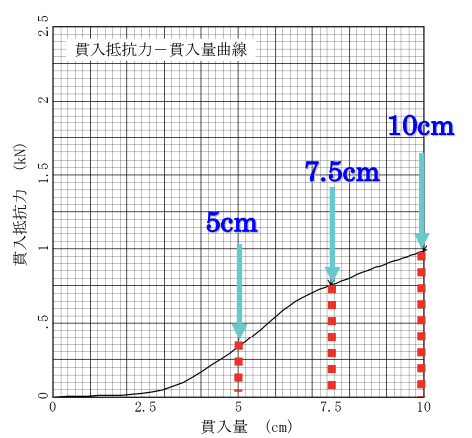

供試体の上端部にコーンペネトロメーターを立てて、1cm/sの速さで貫入させ、貫入量が5cm、7.5cm、10cm のときの貫入抵抗力を読み取る

コーンペネトロネーターを貫入させ、一定の貫入量の時の貫入抵抗値を読み取り、用紙に記入します。

なお、コーン指数は以下の式で求めます。

qc=Qc÷A×10

qc: コーン指数 (kN/m²)、Qc: 平均貫入抵抗(N)、A:コーン先端の底面積(cm)

先ほど解説した3点の貫入抵抗力(貫入量が5cm、7.5cm、10cmのとき)の平均値Qc (N) を、コーン先端の底面積 A(3.24 cm)で割ることでコーン指数を求めます。

ポータブル貫入試験は、現地盤にコーンペネトロメーターを人力で貫入させて貫入抵抗を測定する方法です。

『締固めた土のコーン指数試験』との違いは、「供試体を作って試験をする」のか「現地盤で試験を行う」のかといった違いがあります。

人力で貫入させる試験であるため、軟弱な地盤でも試験を行うことが可能です。

なお、深さ方向に関しては、地上から5m以内の範囲が測定対象となります。

試験概要

測定したい地盤の上端部にコーンペネトロメーターを立てて、1cm/sの速さで貫入させる

深さ10cmごとに貫入抵抗を読み取る

測定結果は同一の試験地点で2回以上行い、測定深さごとの平均値を測定結果とします。

測定結果

この試験結果票から分かるように、測定深さ10cmごとに計測し、測定をおこないます。

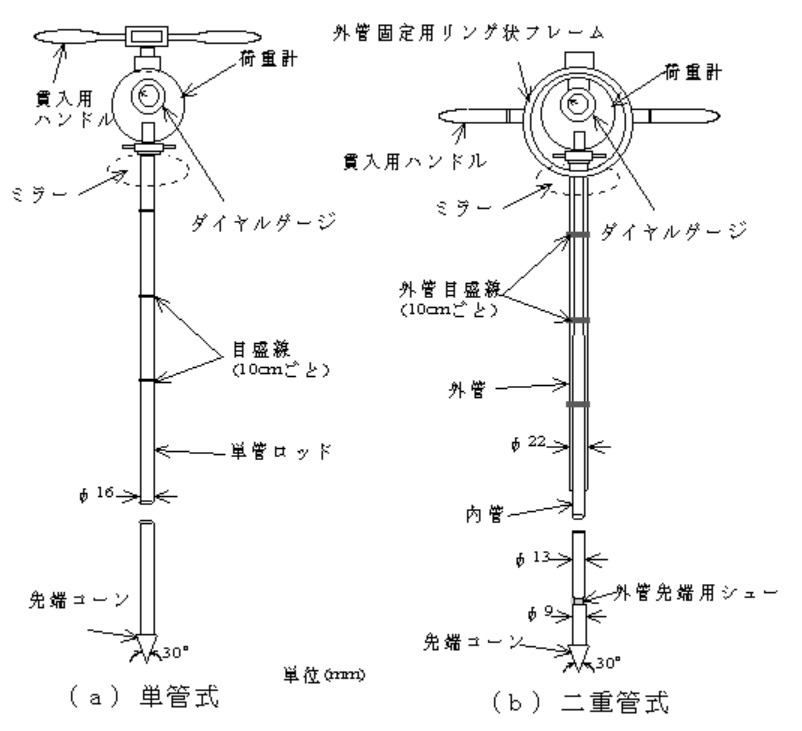

また、ポータブルコーン貫入試験は、「単管式」と「二重管式」の2種類があります。

・単管式

人力による試験

コーンの貫入抵抗にロッド周辺の摩擦が生じます

※摩擦力が生じるため貫入深さは3~5m程度が限界

・二重管式

圧力装置による試験

測定用の内管は外管に守られるため、コーンの貫入抵抗にロッド周面に摩擦が生じません

※単管式で測定できない5m以上の深さで測定する場合に用いる

二重管式と、単管式の違いは摩擦力の影響を受けるか受けないかです。

二重管式は計測する機器の周りに、保護する管を使用することで摩擦の影響がなくなり、深い位置まで測定することができます。

なお、現場の土のコーン指数は以下の式で求めます。

qc=1.55×(KD+1.28+7.65N)

qc : コーン指数(kN/m²)、KD: 貫入力=荷重計読み値 (D)×補正係数(K)、N: 単管の場合ロッド本数

二重管式の場合は”さや管”があるため貫入させる部分に摩擦が生じませんが、単管の場合は試験機を土の中に押し込むため摩擦の抵抗が生じるため割り増し計算を行います。

ぜねた

ぜねた摩擦を考慮した部分が、計算式のNで最後の項( 7.65×N )の部分です

現場で行う土質調査としては、比較的簡単に行うことができる試験がポータブルコーン貫入試験です。

コーン指数の求め方や試験方法について解説しました。

・コーン指数は地盤の強さをあらわす指標の一つで単位は kN/m²

・コーン指数の値が小さいほどやわらかい土で、大きいほどかたい土

・コーン指数はポータブルコーン試験で求まる

・ポータブルコーン試験は測定したい地盤の上端部にコーンペネトロメーターを立てて測定する

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

『つちとき』にコメントする