\ 公式LINE登録は完全無料 /

今すぐお友達になる公式LINE限定で、土木施工管理技士試験対策のプレミアム記事を公開中

若手技術者

若手技術者最大乾燥密度って何ですか?

ぜねた

ぜねた土を締め固めた時に得られる最大の乾燥密度です

若手技術者

若手技術者どうやって求めるんですか?

ぜねた

ぜねた土の締固め試験を行い求めます

・最大乾燥密度が何かわからない

・どうやって最大乾燥密度を求めればいいのかわからない

・最適含水比が何かわからない

こんな悩みを解決します。

・最大乾燥密度について

・土の締固め試験について

・最適含水比について

この記事では、最大乾燥密度の求め方や最適含水比との関係について解説しています。

これを読み終えれば、最大乾燥密度について他の人に教えることができるくらいの知識が付きます。

執筆者

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』著者

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|【経験工種類】道路土工事、トンネル、PC上工、橋梁下部工|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』出版

当サイトの運営者ぜねたの詳しいプロフィールは、コチラです。

なお、YouTubeでも土木工学や土木施工管理技士に関する情報を発信しています。

YouTube

現場で11年間働いて身につけた最新のノウハウを動画で公開中

当サイトでは、現場監督の抱える悩みを解消するコンテンツを用意しているので、ぜひ参考にしてみて下さい。

若手技術者

若手技術者最大乾燥密度って何ですか?

ぜねた

ぜねたある土の含水比を変えながら締固めを行い、求めた最大の乾燥密度です

『突き固めによる土の密度試験』(JIS A 1210)において、含水比を大きくしながら締固め試験を行うと、含水比の増加にともなって乾燥密度は増加します。

しかし、ある含水比を超えると、逆に強度は低下していきます。

ぜねた

ぜねた子供の頃に作った”泥団子”をイメージしてもらうと、よくわかると思います。

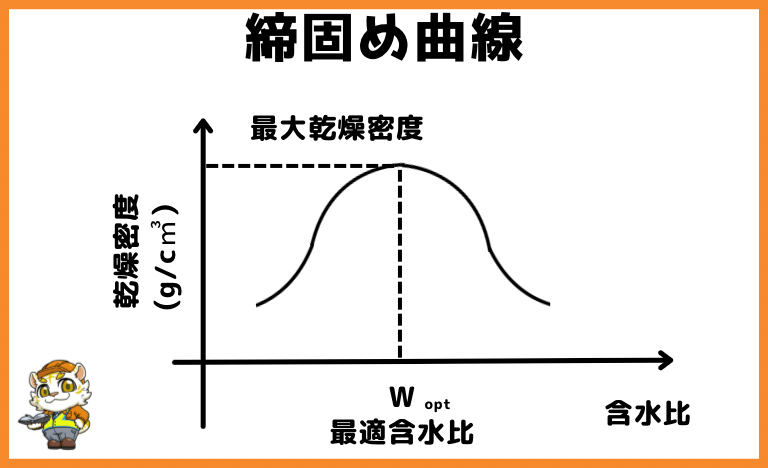

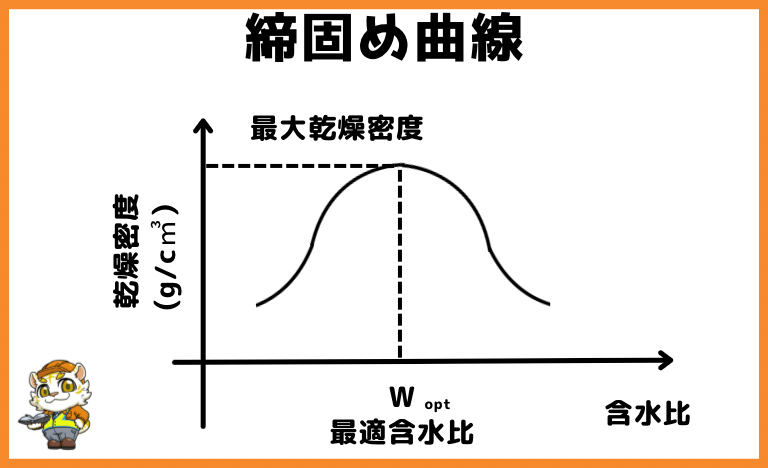

含水比と乾燥密度の関係を描いた曲線を締固め曲線図といい、頂点の乾燥密度が最大乾燥密度pdmax です。

最大乾燥密度は、道路の盛土など、締固め度の測定の際に、用いられる重要な値になります。

最大乾燥密度に対する理解を深めるために、まずは「なぜ最大乾燥密度が必要なのか」解説していきますね。

次に、土と締固め試験とはどういうものかを詳しく解説し、次に改めて締固め曲線と最大乾燥密度について詳しく解説していきます。

盛土などの土構造物は土を締固めることで土の安定性が増大し、土の工学的特性が安定します。

具体的には、土の強度・変形特性が向上し、透水性が低下します。

土の間隙から空気を追い出し、間隙を減少させることで土の密度を高めること

土を締固めることで、支持力や透水性が低下するなど、土の工学的な特性が向上します。

ぜねた

ぜねたしかし、工学的な特性は目に見えないのがポイントです

なので、締固めた後には工学的な特性が改善できたという状況の確認が必要になります。

このように一定の強度・変形特性を確保して、品質を確保できているのか確認する手段が締固め度です。

締固め度の確認を行う基準となる密度が、最大乾燥密度になります。

締固め度= ρd/ρdmax

ρd:乾燥密度、ρdmax:最大乾燥密度

締固め度について後ほど解説しますが、まずは土の締固め試験について解説します。

『突き固めによる土の密度試験』はJISにより規定された試験(JIS A 1210)で、試験体の含水比を徐々に変化させて乾燥密度がどのように変化するのか調べる試験になります。

試験方法は以下のとおりです。

土の締固め試験

モールドと呼ばれる容器の中に試料を入れる

ランマーと呼ばれる錘を既定の高さから落として締固める試料の含水比を変えて繰り返す

錘の重さや、突き固め回数、錘を落とす高さについては、突固め方法によって異なります。

| 突固め方法の 呼び名 | ランマ―質量 Kg | モールド 内径 | 突固め層数 | 1層当たりの 突き固め回数 | 試料の最大粒径 mm |

|---|---|---|---|---|---|

| A | 2.5 | 100 | 3 | 25 | 19 |

| B | 2.5 | 100 | 3 | 55 | 37.5 |

| C | 4.5 | 100 | 5 | 25 | 19 |

| D | 4.5 | 150 | 5 | 55 | 19 |

| E | 4.5 | 150 | 3 | 92 | 37.5 |

2.5kg ランマー: 自由落下高さ300mm

4.5kg ランマー: 自由落下高さ450mm

試験の概要が理解できた上で、次は改めて締固め曲線と最大乾燥密度について解説します。

先ほど簡単に説明させていただきましたが、締固め曲線とは縦軸に乾燥密度、横軸に含水比をとったグラフです。

一般に締固め曲線は山形の形状となります。

このグラフのように、含水比は大きくても小さくても「乾燥密度は最大とならない」ということが知られています。

最大乾燥密度は盛土の施工などの際に、 締固め度を測定する上で大切な指標になります。

締固め度を測定する方法については、以下の方法が一般的です。

締固め度の測定

・砂置換法

・RI法

現場密度試験の砂置換法については、[現場密度試験の砂置換法ってどんな試験?突砂法やRI法との違いも解説]で詳しく解説しています。

✅試験の方法や手順、砂置換法の原理を解説

測定方法について少しでも疑問がある方は、そのままにせずに確認しておくことをおすすめします。

(5分程度で読めます)

関連記事 現場密度試験の砂置換法ってどんな試験?突砂法やRI法との違いも解説

若手技術者

若手技術者最適含水比ってなんですか?

ぜねた

ぜねた乾燥密度が最大になるときの含水比のことをいいます

最大乾燥密度の時の含水比を最適含水比 Wopt といい、 土の締固め試験で求めることができる値です。

最適含水比は現場の締固めを管理する際に重要な含水比の管理に利用されます。

現場の測定した含水比が最適含水比より低い

→現場で散水を行い、 含水比を上げる

現場の測定した含水比が最適含水比より高い

→盛土材料の暖気を行い、 含水費を下げる

というような対策を行うことで、より品質の高い盛土を構築することができます。

しかし、最適含水比と自然含水比の差が大きいと、 品質の高い盛土を構築するにあたり含水比を調整するため、手間がかかります。

では、次に自然含水比とはどんなものか詳しく解説します。

自然含水比は、土が自然の状態のときの含水比のことです。

含水比は以下の式で求めます。

含水比 = 間隙に含まれる水の質量 / 土粒子のみの質量 x 100

つまり、 自然含水比が高いというのは、 自然の状態で間隙に含まれる水の質量が多い土ということです。

自然含水比は土質の種類によって大きく異なります。

なお、 自然含水比の参考として土質調査会社では以下のように記載されています。

一般に、礫質土は10%程度、砂質土は10~30%程度、 粘性土は30%以上の値を示すことが多い。

株式会社 ソイルブレーンHP 「室内土質試験」

最大乾燥密度について解説しました。

最大乾燥密度とはどんもので、最適含水比との関係について理解できたと思います。

最大乾燥密度ρdmaxは、『突き固めによる土の密度試験』により求まる最大の乾燥密度

最適含水比woptは、最大乾燥密度のときの含水比

土の密度試験は試験体の含水比を徐々に変化させて乾燥密度がどのように変化するのか調べる試験

以上、最大乾燥密度について解説しました。

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

『つちとき』にコメントする