\ 公式LINE登録は完全無料 /

今すぐお友達になる公式LINE限定で、土木施工管理技士試験対策のプレミアム記事を公開中

若手技術者

若手技術者土の締固めってどうやってやるんです?

ぜねた

ぜねたローラーやタンパで転圧することで、土の空気や水を排出し締固まります。

若手技術者

若手技術者なんとなくはわかりますが、どのような原理で締固めるんですか?

ぜねた

ぜねた土の空隙をなくすことで密度が高くなり、土の強度が増します。

・土の締固めってどうやるの?

・土を締固める機械って何を使うの?

・土を締固める際の注意点って何?

こんな悩みを解決します。

土が締固め原理

締固めに使用する機械

締固め機械を選ぶ基準

この記事では、土の締固めの原理や使用機械について解説します。

これを読み終えれば、土の締固めの原理と使用機械が理解できるので、効率的な機械の選定や盛土の管理ができるようになります。

執筆者

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』著者

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|【経験工種類】道路土工事、トンネル、PC上工、橋梁下部工|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』出版

1級土木施工管理技士の元ゼネコンマンが、土工事の盛土工ではかならず必要な土の締固めについて解説します。

なお、YouTubeでも土木工学や土木施工管理技士に関する情報を発信しています。

YouTube

現場で11年間働いて身につけた最新のノウハウを動画で公開中

また、 盛土の施工については[盛土とは!?元ゼネコンマンの1級土木施工管理技士が解説]で詳しく解説しています。

当サイトでは、現場監督の抱える悩みを解消するコンテンツを用意しているので、ぜひ参考にしてみて下さい。

若手技術者

若手技術者土を締固めるってどいうことですか?

ぜねた

ぜねた土の中の水と空気を排出して、密度を増大させることです。

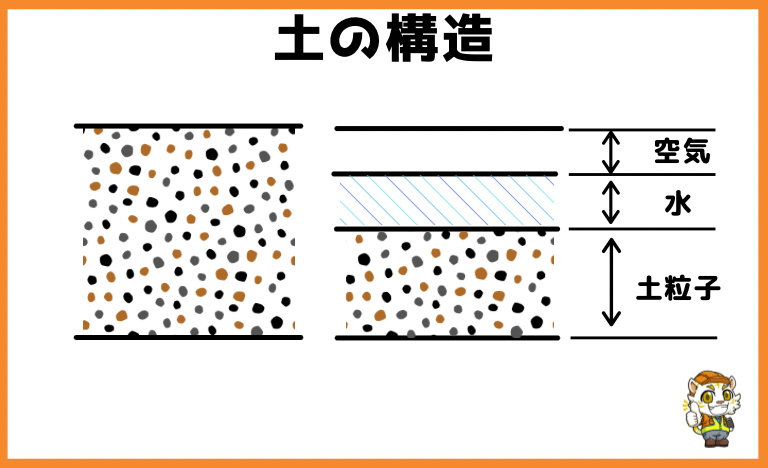

土は「土粒子」と「水」と「空気」による3相構造でできています。

「土粒子」が骨格となり、それを取り囲む間隙(かんげき)は主に「水」と「空気」で構成されています。

「土を締固める」とは土の中の空気と水を排出し、土粒子の骨格を再編成し密度を増大させることです。

詳しく説明すると、土に重機の重さや振動により力を加えることで、土に含まれる空気や水が排出されます。

水や空気が少なくなる分、土の体積が減少する一方で土粒子の密度は変わらないため、乾燥密度が増加し、土のせん断抵抗が大きくなるのです。

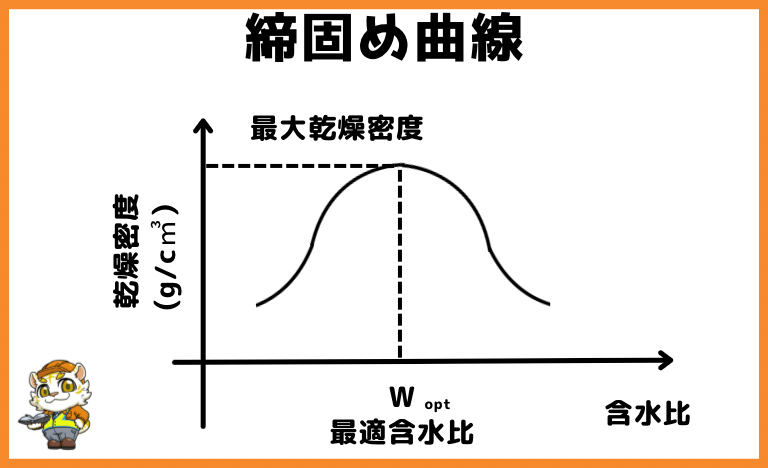

1993年アメリカで、土に含まれる水分の量(含水比)を変えて締固めを行うと、土の密度はどのように変化していくのかという実験を行いました。

土にどんどん水を加えて含水比を変えていくと、乾燥密度との関係は以下の曲線になることがその実験で判明。

縦軸に乾燥密度、横軸に含水比を取った、この曲線を締固め曲線といいます。

ぜねた

ぜねた含水比により乾燥密度が変わり、含水比が大きすぎても、小さすぎても乾燥密度は低下するということ

なお、乾燥密度は次式によって表わされます。

ρd=ρs/(1+w/100)

ρd:乾燥密度、ρw:土粒子の密度、w:含水比

乾燥密度が最大の時を最大乾燥密度ρdmaxといい、その時の含水比を最適含水比woptといいます。

なお、最大乾燥密度について詳しくは、[最大乾燥密度の求め方! 最適含水比との関係を解説]で詳しく解説しています。

✅最大乾燥密度と関係が深い突固め試験についても詳しく解説

若手技術者

若手技術者締固めってどんな機械があって、どんな土の締固めに向いていますか?

ぜねた

ぜねたロードローラーやタイヤローラ、振動ローラで締め固めるのが一般的です

締固めに使用する重機は多くの種類があり、現場の条件に応じてさまざまな機械を適正に使用することで、密度の高い高品質の地盤を構築することができます。

効率的な施工を行うために、締固めに使用する重機の特徴や、どんな土質の締固めに適しているのかを理解しましょう。

締固め機械は大きく、ローラ式と平板式の2種類に分類できます。

ローラ式

・ロードローラ

・タイヤローラ

・ダンピングローラ

・その他特殊ローラ

平板式

・プレートコンパクタ

・ランマ

・振動コンパクタ

締固め機械の種類を解説します。

まずは、ローラ式の締固め機械から解説します。

ロードローラ

鉄輪を持つローラで、路体や路床の締固めに用いられます。

締固め効果が高い前1輪後2輪の合計3輪のマカダムローラと、2軸式で仕上げ面の平坦性に優れるタンデムローラに分類されます。

ぜねた

ぜねた土の締固めには、タンデム式のロードローラが一般的に使用されます。

タンデムローラの駆動形式には片輪と両輪があり、動力伝達方式は機械式と油圧式があります。

駆動形式など様々な種類から選ぶことができるため、現場条件に対して柔軟に対応できることが特徴です。

ぜねた

ぜねたまた、ロードローラには振動機付きの機械があります

振動機付きのロードローラは締固め効果が高く、自重の3~4倍の力で締固めることができるので、作業回数が少なくても高い締固め効果を発揮します。

欠点としては、周辺への振動・騒音が発生するため、都心部での施工には不向きです。

締固め効果が高いため、岩塊の路体盛土、山砂利、まさ土、砂、礫混じり砂など様々な土に適応できます。

タイヤローラ

一列に3~4個配置した空気入りのタイヤを有したロードローラー。

空気入りのタイヤを前後輪で3~4個持っていて、一般的に後輪が駆動輪になっています。

また、水タンクを搭載しているため、荷重の調整が可能で、盛土の施工では、まさ土や粒度分布のよい砂、礫混じり砂などに適しています。

タンピングローラ

外周にタンパフートと呼ばれる多数の突起がついた車輪を装備したローラ。

突起が土の中に貫入することで、大きな圧力を生じさて高い締固め効果を生じます。

含水比の高い粘性土の締固めに適してますが、突起が土を乱すため鋭敏比の低い地盤には適さないローラです。

鋭敏比については、[鋭敏比とは? 求め方や目安、 利用法を解説 【土質力学の基礎】]で詳しく解説しています。

✅鋭敏比の意味や求め方を解説しています。

「土を乱した場合どれくらい強度が低下しやすいのか示す指標」である鋭敏比の目安についても紹介しています。...

関連記事 鋭敏比とは? 求め方や目安、 利用法を解説 【土質力学の基礎】

次に、平板式の締固め機械を解説します。

ハンドガイドローラ

手押し型の小型ローラ。

自重600kg~1t級が一般的です。

小さい機械のため、橋台や橋脚、擁壁の周りなど、構造物の埋め戻しや狭い場所での締固めに使用。

ランマ

ハンドガイド式の締固め機械で、エンジンの回転力をクランクにより上下の往復運動に変えて転圧を行う機械。

きわめて小型で重さが50kg~80kgと軽量ながら、高い締固め効果を発揮します。

また、重量級の振動コンパクタなどが走行できない高い含水比の地盤でも締固めることができるのが特徴です。

締固めの機械の特徴と、どんな土質に適しているのか表にまとめました。

| 締固め機械 | 適用土質 |

|---|---|

| ロードローラ | 路床・路盤の締固めや路体盛土 粒度調整材、切込み砕石、礫混じり砂など |

| タイヤローラ | 砂質土、礫混じり砂、まさ土、山砂利など |

| 振動ローラ | 風化岩、切込み砕石、礫混じり砂など |

| タンピングローラ | 風化岩、礫混じりの粘性土など鋭敏比の低い土 |

| 振動コンパクタ、ランマなど | 鋭敏比の低い粘土などを除くほとんどの土に適応可能で、他の機械を使用できない狭小部やのり肩 |

機械の特性に合わせて使用する場所を選ぶことで、効率的で高品質な地盤を構築することができます。

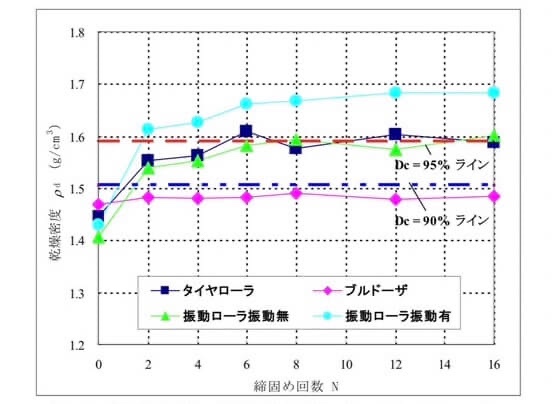

なお、『盛土工事における締固め機械の土の締固め特性の分析』((独)土木研究所)によると、タイヤローラ及び振動なしのロードローラはh=200mが向いていて、振動ありのローラは200mより深い場合でも高い締固め効果を発揮できるということがわかっています。

h=100~200mmの場合、ブルドーザ以外はDc=95%のラインを上回ります。

h=200~300mmの場合、振動ローラの指導ありの場合しかDc=95%のラインを超えていません。

このグラフのとおり、間違った機械を選定すると締固め効果を十分に発揮できません。

ぜねた

ぜねた現場にあった機械を選んで高品質な盛土を構築しましょう

若手技術者

若手技術者締固めはわかりましたが、実際に盛土の作業が始まると思うと不安です

ぜねた

ぜねた締固め以外に使用する機械と、実際の施工の注意点を一緒に確認しましょう

締固めの機械が活躍するのは、道路の工事や盛土の工事です。

ここでは、土の締固めが必要不可欠な盛土の工事について、使用する機械や施工の注意点について解説します。

土を掘削して積み込むための機械がバックホウです。

ぜねた

ぜねた土の巻出しや敷均しにも使用します

先端のバケットと呼ばれるショベルで地面を掘り、土砂をすくいダンプに積み込みます。

掘削した土砂などを運ぶのがダンプトラックで、荷台を傾けて積み荷を降ろすことができる機械装置を備えたトラックです。

大型(10t)、中型(4t)、小型(2t)に分けられます。

ブルドーザーの押土の距離を超える場合、ダンプトラックで運搬するのが経済的です。

土砂などをかきおこし土を押してて、盛土や整地する重機がブルドーザーです。

排土板(はいどばん)で進行方向に土を押し出し、キャタピラで転圧します。

ぜねた

ぜねた一般的な押土距離は60m程度とされています

それ以上の距離の土を動かすとなると時間がかかるため、ダンプとバックホウを利用した方が経済的です。

盛土を施工する際に注意しなくてはいけないのが、土量の配分と法面の安定勾配です。

土量を正しく計算するには、土量の変化率の理解が必要不可欠です。

土量の変化率については、[土量計算について一級土木施工管理技士が徹底解説]で詳しく解説してます。

土をバンバン搬出したけど、「土が足りない…」なんて事態になりたくない人は、5分ほどで読めるのでチェックしてみて下さい。

また、土工事で必ず出てくる法面は、勾配が安全衛生規則で決っています。

安定性の不十分な法面勾配では地盤の崩壊や法面の崩落につながるため、安定勾配については知っておくべき知識です。

法面の安定勾配について詳しく知りたい方は、[法面の法面の安定勾配とは!?5秒で解決!]で詳しく解説しています。

熱海の土砂流出事件のように、法面が崩壊して土砂が流出するという”悲しい未来”を避けるためにも、ぜひ参考に見てみてください。

土の締固めについて解説しました。

どのように土が締固まるのかや、締固めに使用する重機が理解できたと思います。

・土の中の空気や水が排出されることで、土が締固まる

・土の締固め種類はローラ式(ロードローラ、タイヤローラなど)と平板式(ハンドガイドローラ、ランマなど)の2種類

・高品質の締固めを発揮するためには、適切な機械の選定が必須

以上、土の締固めについて解説しました。

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

『つちとき』にコメントする