\ 公式LINE登録は完全無料 /

今すぐお友達になる公式LINE限定で、土木施工管理技士試験対策のプレミアム記事を公開中

若手技術者

若手技術者土量の計算方法が知りたい

若手技術者

若手技術者効率的に土量の計算ができるようになりたい

若手技術者

若手技術者実際の現場ではどのように土量の計算をしてるのかしりたい

本記事では、こんな悩みを解決します。

土量計算について

土の3つの状態について

土量計算の注意点

土量の変化率は、土工事の施工計画を立案する際に重要な値です。

推定した土量の変化率が実態と大きく乖離していると、ダンプの運搬計画も大きく異なってしまいます。

考慮せずに土量の計算をしてしまうと、最悪、工期を割ってしまうなんて事態にもなりかねません。

なので、本記事では、「土量の変化率を考慮してどのように計算するのか」、「土量の変化率はどれくらいの値なのか」、わかりやすく解説します。

さらに、土木施工管理技士の試験には必ず出題されるので、受験を予定されている方もぜひ最後まで読んでください。

執筆者

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』著者

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|【経験工種類】道路土工事、トンネル、PC上工、橋梁下部工|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』出版

なお、YouTubeでも土木工学や土木施工管理技士に関する情報を発信しています。

YouTube

現場で11年間働いて身につけた最新のノウハウを動画で公開中

なお、土工事については[土工事とは?一級土木施工管理技士が徹底解説]で詳しく解説しています。

若手技術者

若手技術者土量計算のための勉強ってなにから始めればいいですか?

ぜねた

ぜねた土は状態によって体積が異なることを理解するところから始めましょう。

土の状態は大きく3つに分けられて、状態によって体積が異なります。

例えば、地山の切土量が5万m³、盛土量も5万m³という現場を想定してみましょう。一見すると、切土した土をそのまま盛土に転用できそうに思えますが、実際には土が不足します。これは、土の「ほぐし率」と「締固め率」という、土量の変化率を考慮していないためです。

今回はほぐし率1.2 締固め率0.9として計算します。

切土した土は、掘削によって一時的に体積が増加します(ほぐし)。ほぐし率が1.2とすると、5万m³の地山土は6万m³のほぐし土になります。しかし、このほぐし土を盛土として締め固めると、今度は体積が減少します。締固め率が0.9の場合、6万m³のほぐし土は4.5万m³の締固め土にしかなりません。

切土の5万m3を転用しても、盛土5万m3にはならないことに注意

つまり、切土で得られた土を全て盛土に転用しても、5万m³の盛土を構築するには0.5万m³の土が不足してしまうのです。

頭に「?」が浮かんだ人がいるかもしれませんが、心配しないでください。土量の変化率について、実例を交えて詳しく解説します。

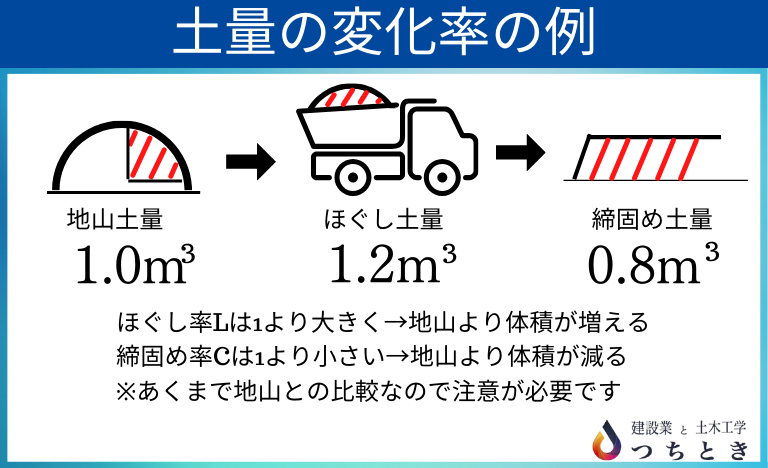

土量の計算を行う上では、土量の変化率を考慮する必要があります。

一般的に地山の状態を基本として、体積の変化を土の変化率といい、ほぐし率Lと締固め率Cで表します。

ほぐし率L=ほぐした土量(㎥)/地山土量 (㎥)

締固め率C=締固め土量(㎥)/地山土量(㎥)

ほぐし率と締固め率は、土砂なのか硬岩なのかという土の種類によって異なります。

ぜねた

ぜねたほぐし率と締固め率の両方とも、分母が”地山の状態”との比較の値であることに注意です

ここで、注意して欲しいのが、分母の値が地山の土量であること。

ほぐした土量を締固めても0.9倍になったとすると、締固め率0.9は間違いです。

あくまで地山の土量に対して、どれだけ体積が変化したかなので注意してください。

ほぐし率も締固め率も地山からどれだけ変化したかで計算する

土量計算を行う際の土の変化率は、過去の実績をもとに、算出された値を用いるのが一般的です。

しかし、実際に現場を運営してみると、 変化率が当初考えていた値と異なる場合もあります。

現場に則した変化率を用いることで、「ムリムラムダのない施工ができる」 のですが、正確な土の変化率を算出するためには、それなりの数量を根拠とする必要があります。

ぜねた

ぜねた最低でも、地山土量200m3以上は必要です

実際に、(社)日本道路協会が発行する書籍『道路土工要綱』にも以下のように記載されています。

信頼できる地山土量としては200m3以上、できれば500m3以上が望ましい。

『道路土工要綱(平成21年度版) 』社団法人日本道路協会P272

以上の内容を踏まえて、詳しい計算例を挙げていきます。

国土交通省の積算基準では以下のとおりとなっています。

| 分類名称 | 変化率L | 変化率C |

|---|---|---|

| レキ質土 | 1.20 | 0.90 |

| 砂及び砂質土 | 1.20 | 0.90 |

| 粘性土 | 1.25 | 0.90 |

| 岩塊・玉石 | 1.20 | 1.00 |

| 軟岩 I | 1.30 | 1.15 |

| 軟岩 Ⅱ | 1.50 | 1.20 |

| 中硬岩 | 1.60 | 1.25 |

| 硬岩 | 1.65 | 1.40 |

砂や、礫、粘土では締め固めた場合、 地山より体積が小さくなりますが、軟岩や中硬岩では、逆に体積が増えます。

ちなみに、土量変化率については[【計算例あり】土量の変化率とは? 元ゼネコンマンの1級土木施工管理技士が徹底解説] で詳しく解説しています。

若手技術者

若手技術者実際に土量を計算してみたいです。

ぜねた

ぜねた例題をいくつか出すので、一緒に考えてみましょう。

基本的な問題からどんどん難易度を上げていきます。

1級土木の試験でも必ず出る問題ですし、現場でも役に立つ知識なのでしっかりと勉強しましょう。

例題:地山A=500m3を掘削して運搬するときの運搬土量を求めよ。

ただし、土のほぐし率L=1.2、締固め率C=0.8とする。

①運搬土量 A×B=500×1.2=600m3

ぜねた

ぜねた500m3の地山を掘削して運搬すると600m3になります。

例題:地山A=500m3を掘削して運搬するときの盛土量を求めよ。

ただし、土のほぐし率L=1.2、締固め率C=0.8とする。

①盛土量 B×C=500×0.8=400m3

ぜねた

ぜねた500m3の地山を掘削して盛土すると400m3になるということです。

ぜねた

ぜねた今度は逆に盛土量から計算しましょう。

例題:盛土量A=500m3を施工するのに必要な地山土量と運搬土量を求めよ。

ただし、土のほぐし率L=1.2、締固め率C=0.8とする。

①地山の土量B A÷C=B=500÷0.8=625m3

②運搬土量 B×L=625×1.2=750m3

500m3の盛土をするのに地山土量は625m3が必要で運搬土量は725m3になります。

ぜねた

ぜねたつまり現場では725m3運ぶだけのダンプトラックの手配が必要になります

ほぐし率L=1.2で、締固め率C=0.8の場合、運搬土量の計算は、

盛土量×ほぐし率÷締固め率=盛土量×1.5

となります。

例題:盛土量A=2,000m3が必要な土工事で、現場で利用できる地山土量がB=500m3であるとき購入する土量を求めよ。

ただし、現場で利用できる土のほぐし率L=1.2、締固め率C=0.8、購入土のほぐし率L’=1.1、締固め率C’=0.9とする。

①現場で使用できる地山の盛土量 B×C=500×0.8=400m3

②購入土の盛土量 D=A-B×C=2,000-400=1,600m3

③購入土の盛土量 D÷C’=1,600÷0.9=1,778m3

④購入土運搬土量 D÷C’×L’=1,600÷0.9×1.1=1,956m3

購入する土量は1,956m3となります。

ぜねた

ぜねた今度はボリュームを上げてみます。

例題:盛土量A=100,000m3が必要な土工事で、現場で利用できる地山土量がB=50,000m3であるとき購入する土量と、またダンプトラックの運搬台数を求めよ。

ただし、現場で利用できる土のほぐし率L=1.2、締固め率C=0.8、購入土のほぐし率L’=1.1、締固め率C’=0.9とする。

また、ダンプトラックの積み込み土量はほぐし土量で5.0m3とする。

①現場で使用できる地山の盛土量 B×C=50,000×0.8=40,000m3

②購入土の盛土量 D=A-B×C=100,000-40,000=60,000m3

③購入土の盛土量 E=D÷C’=60,000÷0.9=66,667m3

④購入土の運搬土量 F=D÷C’×L’=60,0000÷0.9×1.1=73,333m3

⑤ダンプの運搬台数 G=F÷5=73,333÷5=14,667台

購入する土量は73,333m3、ダンプ運搬台数14,667台

ぜねた

ぜねた実際の現場により近い規模で計算してみました。

ほぐし率や締固め率が、0.1違うだけでダンプの台数がかなり変わります。

仮に購入土の締固め率C’=0.8とすると、購入土は75,000m3となり、ダンプ台数は15,000台です。

ぜねた

ぜねたダンプ台数にすると、15,000-14,6687=334台と大きく異なります

若手技術者

若手技術者土量の変化率を使用した計算はわかりました

ぜねた

ぜねた次に実際の現場でどのように計算していくのか解説します

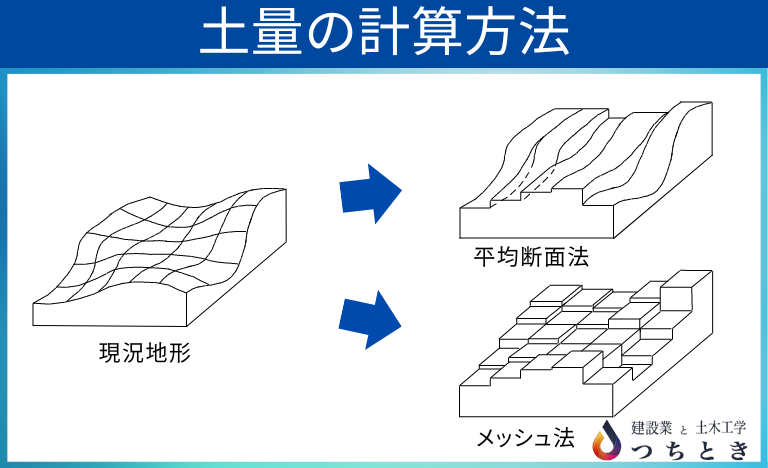

現場で実際に土量を算出する方法を3つ紹介します。

土量の計算方法3選

・平均断面法

・メッシュ法

・オベリスクの体積計算

それぞれ詳しく解説します。

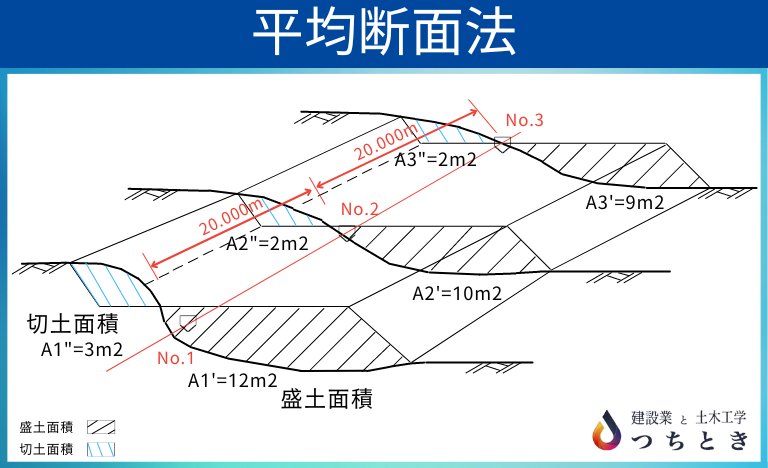

平均断面法は、2つの断面積A1, A2の平均断面積 A1’と2つの断面間の距離Lをかけて2点間の体積Vとして土量を求める方法です。

平均断面法の計算方法

①2測点の断面積 A1, A2 を算出

②2測点の断面積から平均の断面積 A1′ を算出

③平均の断面積に距離Lをかける

平均断面法は道路工事など多くの断面を有する形状において、線状の土量がどのように分布しているのか把握するのに適しています。

V = (A1+A2)・L/2

実際に、高速道路を新設する山奥の土工事の現場では、平均断面法により土量を算出していました。

毎月、測量を行うことで、残土量を計算し発注者へ報告していました。

具体的な手順

①毎月、月初に各測点で、現況を測量

②測量の結果をもとに設計図に現況を図示

③設計図と現況の差から断面積を算出

④断面積に距離Lをかけて残土量を計算

断面毎に現況の地形状況を測量し、各測点にどれだけの残土があるのか計測にし、設計の断面と比較して、残りの土がある断面を算出しました。

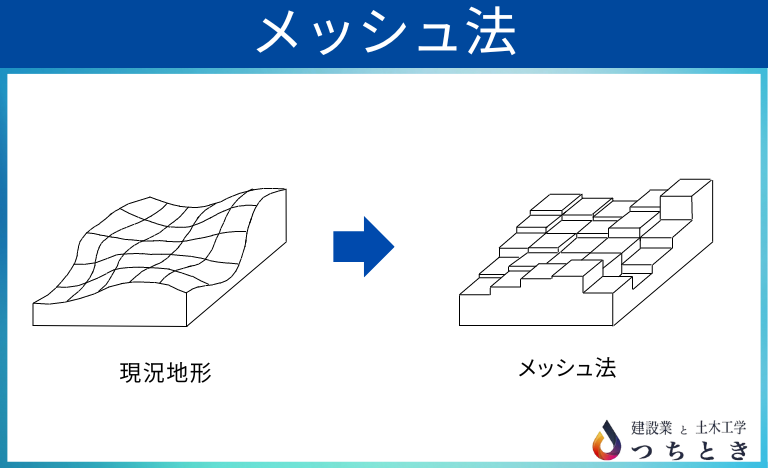

メッシュ法は、 測定対象物を網目のように縦横等間隔で線を引き(X軸、Y軸)、その交点にZ軸として高さを持たせる方法です。

造成工事や広場や公園など、平面的に広がりを持ち高低差があまり生じないような工事に適した土量の計算方法となります。

メッシュ法の計算方法

・5m や 10m など縦横等間隔で測点を決める

・測点(メッシュの交点) で測量を行い、 高さを算出する

・メッシュの交点(4点)からメッシュの平均高さを計算する

・メッシュの平均高さにメッシュの面積を乗じることで土量を算出

実際に、公園の整備工事において盛土量、切土量をメッシュ法で算出していました。

この工事の場合は、先ほどの平均断面法で計算していた高速道路の工事と違い、高低差は数十cmという現場です。

工事の数量

施工面積: 約1,200m²

切土量:30m

最大盛土 or 切土高さ20cm

メッシュ間隔:10m

このような工事でメッシュ法により土量の計算を行いました。

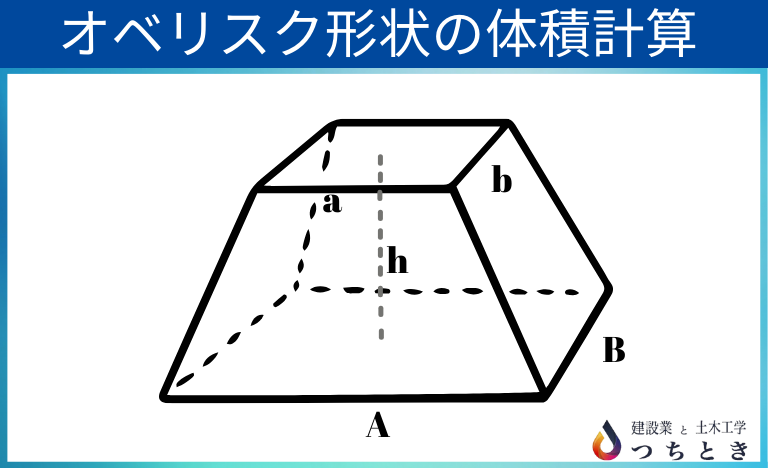

先ほどの2つの方法が土量の計算を行う上で一般的な方法ですが、 最後に紹介するのがオベリスクの体積計算方法です。

四角錐台とよばれる形において、 上面2辺と下面2辺に加えて高さから体積を計算します。

オベリスクの計算式

V=h/6(Ab+aB+2(ab+AB))

辺aとA、辺b とBが並行し、上面と下面が両方とも長方形であること(オベリスク形状)

私はこの方法で、 工事現場で仮置きした残土量を計算する場合に使用しました。

現場で計測した方法

・四角錐台の下面4点を測量し、下面の辺の長さと平均高さを算出

・四角錐台の上面4点を測量し、 上面の辺の長さと平均高さを算出

・下面と上面の平均高さから、 上底と下底の平均高さの差を算出し計算する

なお、実際に盛土した土の量を計測するには、測量をして計測するのですが、 現場で残土量を計測するうえでの注意点を[台形(四角錐台)の体積の求め方!オベリスクの体積計算について解説【現場で残土の体積を測定できます】]の記事で、詳しく解説しています。

✅オベリスク体積の公式を解説

現場で計算するための測量方法や計算例を交えて解説しているので、土工事に従事されている方は必見です。

関連記事 台形(四角錐台)の体積の求め方!オベリスクの体積計算について解説【現場で残土の体積を測定できます】

土工事の土量の計算方法について解説しました。

現場でもすぐに使えて、1級土木の試験でも出題される重要な問題です。

・土は地山の状態、ルーズな状態、締固めた状態の3つ

・土量計算ではほぐし率と締固め率に注意する

・代表的な土量の変化率として、レキ質土は「ほぐし率L:1.2」「締固め率C:0.9」で、砂及び砂質土は「L:1.2」「C:0.9」で、粘性土及び粘土は「L:1.25」「C:0.9」。

・土量計算の方法は 「平均断面法」 「メッシュ法」 「オベリスク形状の体積計算」

以上、土工事では必要不可欠な土量の計算方法について、例題を用いて解説しました。

参考書籍

『道路土工要綱』平成21年度版

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

『つちとき』にコメントする