\ 公式LINE登録は完全無料 /

今すぐお友達になる公式LINE限定で、土木施工管理技士試験対策のプレミアム記事を公開中

若手技術者

若手技術者残土の体積を測ってと言われました…

ぜねた

ぜねたオベリスク体積の公式で簡単に計算できます

若手技術者

若手技術者どうやって計算するんですか?

ぜねた

ぜねた上と下の四角形の長辺と短辺そして、高さが分かれば計算できます

・どうやって現場で体積を測定するの?

・台形(四角錘台)の計算方法がわからない

・オベリスク体積の公式がわからない

こんな悩みを解決します。

・オベリスク体積の公式

・公式を使った体積計算の例

・現場で体積を計算するために必要な測量方法

・現場で体積を計算する場合の計算例

この記事では、現場で体積を測定する際に活用できるオベリスク体積の公式について解説しています。

これを読み終えれば、現場の残土の体積で測るために必要な段取りから、実際に計算する方法が理解できます。

執筆者

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』著者

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|【経験工種類】道路土工事、トンネル、PC上工、橋梁下部工|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』出版

当サイトの運営者ぜねたの詳しいプロフィールは、コチラです。

なお、YouTubeでも土木工学や土木施工管理技士に関する情報を発信しています。

YouTube

現場で11年間働いて身につけた最新のノウハウを動画で公開中

当サイトでは、現場監督の抱える悩みを解消するコンテンツを用意しているので、ぜひ参考にしてみて下さい。

若手技術者

若手技術者台形の体積を計算したいのですが、 どのように計算すればいいのかわかりません。

ぜねた

ぜねたカタチによりますが公式で計算できます。

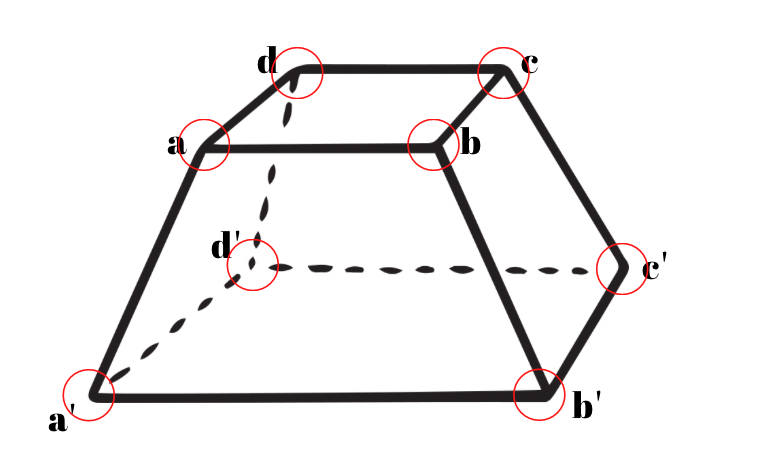

このようなカタチの体積を求める計算方法はオベリスク体積の公式で求めることができます。

体積V=h/6 × (A1×B2+A2×B1 + 2×(A1×B1 + A2×B2))

詳しく解説します。

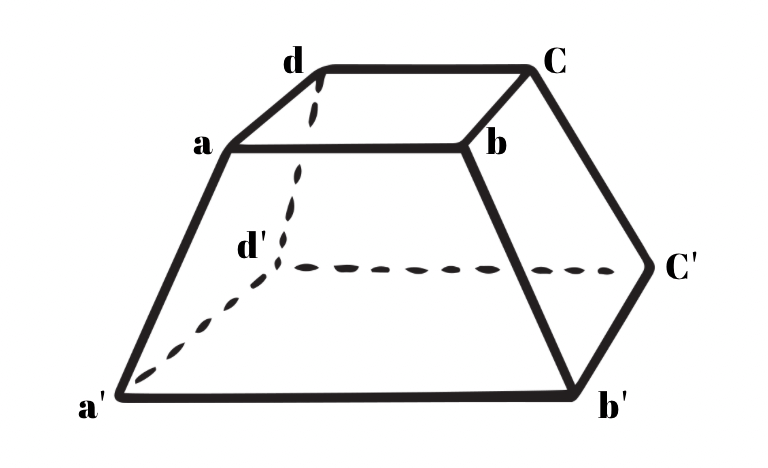

上底の面ABCDと下底の面A ‘B’C’D’ が長方形の立体で、なおかつ辺ABと辺A’B’, 辺BCと辺B’C’ がそれぞれ平行のカタチを四角錘台と呼びます。

四角錘台と呼ばれる形の体積を計算するために必要な要素は5つです。

・上底の長辺、 短辺

・下底の長辺、短辺

・高さ

体積を計算するためには、この値を先ほどの式に当てはめます。

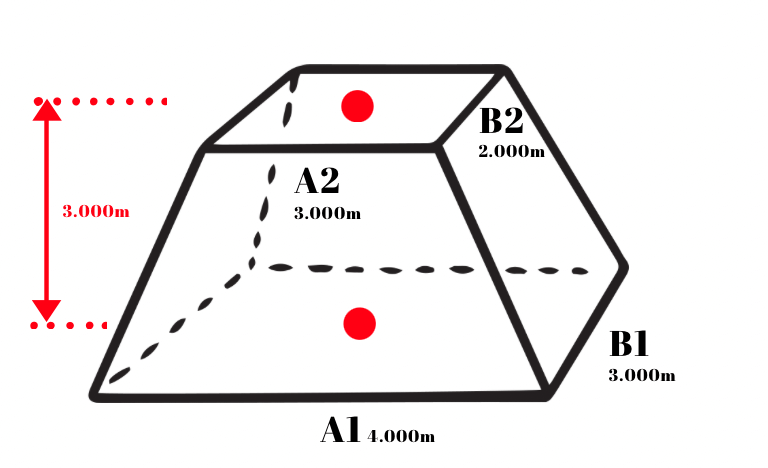

理解を深めるために、具体的な数字を交えて計算例を解説します。

以下の図の、体積を計算します。

体積V

=h/6 × (A1×B2+ A2×B1+2×(A1×B1+A2×B2))

=3/6 × (4×2+3×3+2×(3×2+4×3))

=26.5

となります。

若手技術者

若手技術者公式はわかったのですが、 どうやって測量すればいいのですか?

ぜねた

ぜねた下面と上面の位置と高さを測定すれば計算できます

体積の計算方法が理解できたところで、 次に現場でどうやって測ればいいのか解説します。

使用するのは、2つの機械。

・光波

・レベル (水準儀)

この2つを使って、位置と高さを現場で測定します。

ぜねた

ぜねた高い精度が元盛られていないなら、 光波で距離を測定する場合もあります

残土の量を計算するために必要な手順は大きく5つです。

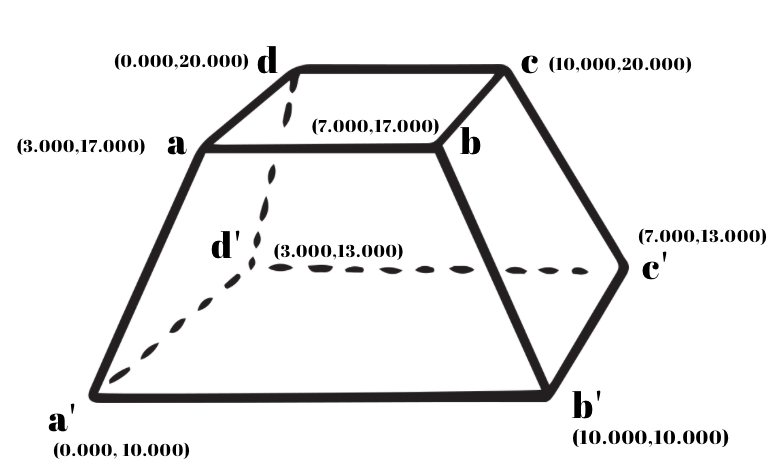

① 光波を用いて下面の4隅の位置及び、上面の4点の位置を測定する

②レベルを用いて下面の4隅の高さ及び、上面の4点の逆さを測定する

③測量結果を図面に落とし込む

④図面上で「上面の距離」と「下面と上面の高さ」を算出する

⑤公式に当てはめて計算する

①まずは光波を用いて下面の4隅の位置及び、上面の4点の位置を測定します。

上面

a点 (3.000、 13.000)

b点 (7.000、13.000)

c点 (7.000、 17.000)

d点 (3.000、 17,000)

下面

A点(0.000、 10.000)

B点(10.000、10.000)

C点 (10,000, 20.000)

D点(20.000、20.000)

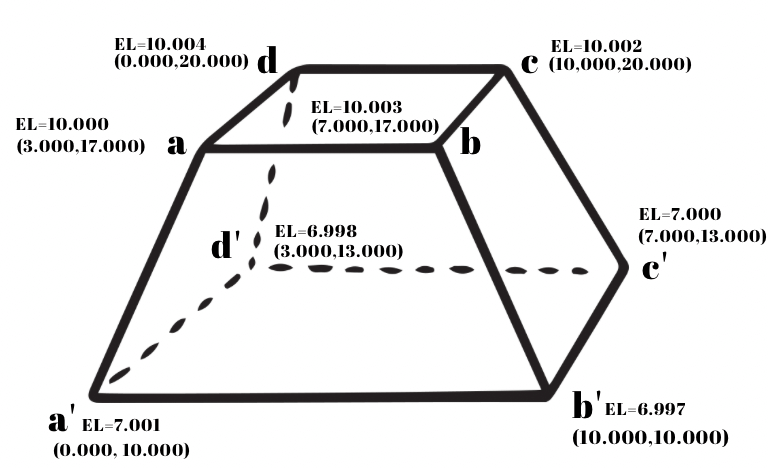

② 下面の4隅の高さ及び、上面の4点の高さを測定する

上面

a点(10,000)

b点(10.003)

c点(10.002)

d点(10.004)

下面

A点(7.001)

B点 (6.997)

C点 (7,000)

D点 (6.998)

③図面に落とし込みます。

④それぞれの要素を計算します。

A1:10.000m

B1:10.000m

A2:4.000m

B2:4.000m

上面の高さの平均: 10.002

下面の高さの平均: 6.999m

上面と下面の高さの差: 3.003

⑤ 公式に当てはめて計算する

体積V

=h/6 × (A1B2+ A2B1+2(A1B1+A2B2))

=3.003/6 × (4×10+ 10×4+ 2×(10×10+4×4))

=156.156m²

と計算できます。

先ほどまで解説した体積の計算方法は、オベリスク形状と呼ばれる四角錘台の場合に活用できます。

そのため、体積を測定する際には測定できるように四角錘台のカタチで盛土をして整形してもらう必要があります。

ぜねた

ぜねた近年は熱海の土砂流出災害の例もあるので、盛土をする場合はしっかりと転圧をしましょう

ちなみに、のり面の安定勾配については、[法面の安定勾配とは!?5秒で解決!]で解説しています。

また、置いてある残土に対して、運搬したり締め固めたりすると土量は変化します。

土量は形状に応じて体積が変化し、それにはほぐし率Lと締固め率Cが関係します。

土量計算について実際の計算例を交えて、[土量の変化率とは?元ゼネコンマンの1級土木施工管理技士が徹底解説]で詳しく解説してます。

「土量の変化率を考慮してなかったから土量が全然足りない」といった事態がなくなります。

5分程度でサクッと読める内容なので、復習程度に確認してみてはいかがでしょうか。

オベリスク体積の公式について解説しました。

現場で体積を測定する方法が理解できたと思います。

・オベリスクの体積V=h/6x (A1B2+A2B1 + 2 (A1B1 + A2B2))

・現場で測定する手順は簡単5STEP

・「光波」「レベル」 を使って現地を測定して、「位置」と「高さ」を測定し、図面に落とし込む

・「上底の長辺、短辺」「下底の長辺、短辺」「高さ」 を算出し、公式に当てはめて体積を計算

以上、オベリスク体積の公式を使って残土の体積を測定する方法を解説しました。

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

『つちとき』にコメントする

コメント一覧 (2件)

オベリスクの公式の説明ありがとうございます。

説明どおりに計算すると17.6666..ではないですよね。

26.5になりませんか?

ご指導ありがとうございます。

計算を間違えていました。

修正いたしました。