\ 公式LINE登録は完全無料 /

今すぐお友達になる公式LINE限定で、土木施工管理技士試験対策のプレミアム記事を公開中

若手技術者

若手技術者土の変化率について知りたい

若手技術者

若手技術者土の変化率の計算方法がイマイチわからない

本記事は、こんな悩みについて解説しています。

土量の変化率について

変化率の注意点

土量の変化率を使った簡単な計算問題

土量の変化率は、土工事の施工計画を立案する際に重要な値です。

土の変化率を考慮せずに土量の計算をしてしまうと、推定した土量の変化率が実態と異なれば、ダンプの運搬計画も大きく異なってしまいますし、最悪、工期を割ってしまうなんて事態にもなりかねません。

なので、本記事では、土量の変化率を考慮してどのように計算するのか、土量の変化率はどれくらいの値なのか、本記事ではわかりやすく解説します。

さらに、土木施工管理技士の試験でも頻出の問題なので、受験を予定されている方もぜひ最後まで読んでください。

執筆者

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』著者

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|【経験工種類】道路土工事、トンネル、PC上工、橋梁下部工|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』出版

なお、YouTubeでも土木工学や土木施工管理技士に関する情報を発信しています。

YouTube

現場で11年間働いて身につけた最新のノウハウを動画で公開中

当サイトでは、現場監督の抱える悩みを解消するコンテンツを用意しているので、ぜひ参考にしてみて下さい。

若手技術者

若手技術者土量の変化率を算出する方法が知りたいです

ぜねた

ぜねた土量の変化率を理解するためには、土の状態を理解しましょう

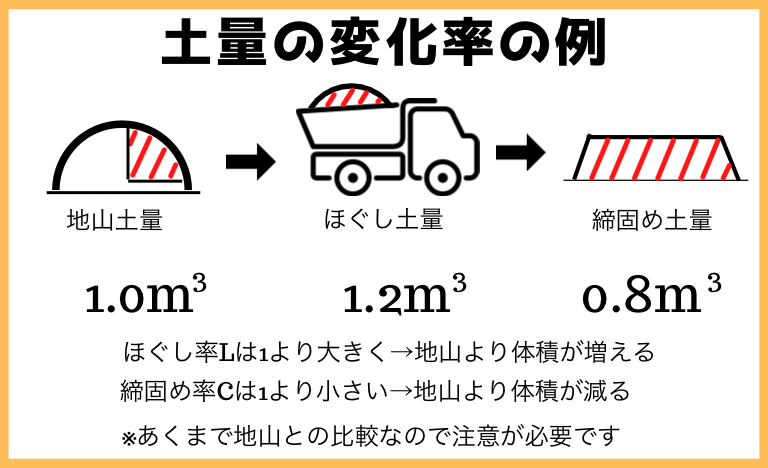

土量の変化率というのは、地山の体積に対してどれだけの体積になるのか比で表した値です。

土の変化率

ほぐし率L=ほぐした土量(㎥)/地山土量(㎥)

締固め率C=締固め土量(㎥)/地山土量(㎥)

土工事の配分計画や、運搬計画を立てるためには、土量の変化率LとCを考慮する必要があります。

土量の変化率を理解するために、土がどのような状態にあるか理解することが必要です。

なので、最初は土の状態と土量の変化率である”ほぐし率L”と”締固め率C”について詳しく解説します。

土の状態は大きく3つに分けられて、それぞれの状態によって体積が異なります。

土木の工事では、土量や土の状態は切っても切り離せない問題です。

土量の計算をする前に、まずは土の状態と土量について理解を深めましょう。

わかりやすく解説すると、地山をショベルやバックホウで掘削すると、土がほぐれて体積が増加します。

これが、地山の状態とルーズな状態の違いです。

ぜねた

ぜねた掘削することで土に空気が含まれることで、体積が増加します

そのため、地山を切土してほぐした土量は、必ず地山の土量に比べて多くなります。

逆に、地山をローラで転圧することで土が締め固まることで体積が小さくなります。

ぜねた

ぜねた締固めて空気を追い出すと体積が圧縮されます

後ほど詳しく解説しますが、地山を切土してほぐしたあとに盛土をした場合、一般的に盛土量は地山の土量より少なくなります。

※岩や礫混じりの土の場合、地山より多くなることがあります。

このように土は状態によって、体積が大きく異なります。

その関係性は土の変化率を考慮することで、計算することが可能です。

一般的に地山の状態を基本として、体積の変化率を土の変化率といい、ほぐし率Lと締固め率Cで表します。

ほぐし率L=ほぐした土量(㎥)/地山土量(㎥)

締固め率C=締固め土量(㎥)/地山土量(㎥)

ほぐし率Lと締固め率Cについて、詳しく解説します。

ほぐし率の計算式は以下の通りです。

ほぐし率(L)=ほぐした土量(㎥)/地山土量(㎥)

ぜねた

ぜねた土がほぐれた状態をほぐし土量といいますが、他にも「ふけた状態」という表現もします

地山の土量からほぐし土量を計算するために、ほぐし率を使用します。

土砂の場合、”ほぐし率”はおよそ1.2程度です

つまり、言い換えると”地山の土に対して土をほぐすと1.2倍の体積になる”ということ。

実際に、ほぐし率はどのように使うのかと言うと、土の”運搬計画”を立てるのに用います。

ぜねた

ぜねた「〇〇㎥の地山に対して、〇台のダンプが必要だな」という計算をするのに使用します

運搬機械の積載量は、「重量(t)」と「容積(㎥)」の2つの制限を受けます。

土の密度が大きい・・・積載重量によって運搬量が決まる

土の密度が小さい・・・積載容量によって運搬量が決まる

地山の密度と変化率Lが求まることで、ダンプの台数を算出することができます。

実際に計算方法については後ほど解説するとして、次は締固め率について解説します。

締固め率は、先ほどの式の通り”地山”と”締固めた(Compaction)状態の土”との体積の比のこと。

締固め率C=締固め土量(㎥)/地山土量(㎥)

「地山の土に対して、締め固めると体積はどのように変化するのか」を算出するために使用します。

土砂の場合、締固め率はおよそ0.8程度です

つまり、地山の土の量に対して締め固めた土は0.8倍の体積になるということ。

では、実際に締固め率はどのような時に使用するのかというと、土の「配分計画」を立てるのに使用します。

土工事の計画を立てるのに、重要な指標となり、工事の原価を組み立てるうえで重要な要素です。

変化率は掘削及び運搬中のロスや、地盤の沈下による盛土量の増加は含みません

ここで注意しなくてはいけないのが、締固め率は締め固める前のほぐした状態の比率ではなく、地山との比率であるといこと。

ほぐした状態の土との比率ではないため、ほぐした状態の土に対してはもっと体積は小さくなります。

ほぐし率1.2、締固め率0.8とした場合

1㎥の地山は以下のようになります。

ほぐした土量1.2㎥

締め固めた後の土量0.8㎥

ほぐした土量から締固めた後の土量は、

0.8÷1.2=0.6666…倍

ということになります。

つまり、運搬する土量から、0.67倍の大きさになってしまうということ。

ぜねた

ぜねたほぐした状態の土と比較ではありません。

最初は間違えやすいので注意です!

土の変化率である「ほぐし率L」及「締固め率C」の値は、土の質によって大きく異なります。

ぜねた

ぜねた土砂の場合はL=1.2、C=0.8が一般的です。

土の質によって変化率は大きく異なりますが一つの目安としては、国土交通省の『土木工事積算基準』では土量の変化率を以下のように定めています。

| 分類名称 | 変化率L | 変化率C |

|---|---|---|

| 主要区分 | 標準値 | 標準値 |

| レキ質土 | 1.20 | 0.90 |

| 砂及び砂質土 | 1.20 | 0.90 |

| 粘性土 | 1.25 | 0.90 |

| 岩塊玉石 | 1.20 | 1.00 |

| 転石混り土(Ⅰ) | 1.25 | 0.96 |

| 〃(Ⅱ) | 1.32 | 1.04 |

| 〃(Ⅲ) | 1.39 | 1.11 |

| 軟岩(Ⅰ) | 1.30 | 1.15 |

| 〃(Ⅱ) | 1.50 | 1.20 |

| 中硬岩 | 1.60 | 1.25 |

| 硬岩(Ⅰ) | 1.65 | 1.40 |

| 〃(Ⅱ) | 1.65 | 1.40 |

なお、以下の表の土量の換算係数を用いることで、手軽に簡単に土量を求めることができます。

| 求める作業量(Q) 基準作業量(q) | 地山土量 地山の土量 | 運搬土量 ほぐした土量 | 盛土量 締固めた土 |

|---|---|---|---|

| 地山土量 地山の土量 | 1 | L | C |

| 運搬土量 ほぐした土量 | 1/L | 1 | C/L |

| 盛土量 締固めた土 | 1/C | L/C | 1 |

計算例

1000㎥の盛土を行う場合、ほぐし土量はどれくらいになるか?

なお、土量変化率をL=1.20 C=0.8とする。

解答例

先ほどの表より

ほぐした土量=L×地山の土量

となり、

1.2/0.9×1,000≒1,333㎥

となります。

土の変化率は今までの経験から、ある程度は信頼できる変化率が示されています。

しかし、実際の変化率は現場の土の質状況に応じて「ほぐし率」も「締固め率」も異なる値です。

現場に即した、土の配分をおこなうためには、現場で実際に扱う土から変化率を算出する必要があります。

土の変化率を推定するうえで、信頼できる土の変化率を算出するためには地山の土量は200㎥以上は必要といわれていて、できれば土の量は、500㎥以上が望ましいです。

道路土工要綱にも以下のように記載されています。

信頼できる地山土量としては200㎥以上、できれば500㎥以上が望ましい。

『道路土工要綱(平成21年度版) 』社団法人日本道路協会P272

しかし、現場で測定するほぐし率Lについては、誤差が大きく精度が良い変化率を算出することはなかなか困難です。

理由はほぐした状態の土というのは、ダンプに乗った状態であり、測量機器を使って計測することが困難だから。

逆に土を下ろした山になった状態では形が歪で、踏んだら沈んでしまうので、なかなか計測できません。

ぜねた

ぜねた実際にほぐし率を算出するには、ダンプの台数を数えるくらいしかできないんですよね・・・

そのため、しっかりとした土量の変化率を算出することが、現実的には難しい状態です。

しかし、逆に締固めた土はかなり正確に測定できるので、締固め率Cはそれなりの精度で求めることができます。

現場で実際に土の体積の計算方法については、台形体積(四角錘台)の求め方!オベリスクの体積計算について解説【現場で残土の体積を測定できます】で詳しく解説します。

なお、盛土については[盛土とは!?元ゼネコンマンの1級土木施工管理技士が解説]の記事で詳しく解説しています。

土量の変化率に対して、理解できたと思います。

ここで一度、土の変化率の練習問題を解いてみましょう。

盛土量A=1500㎥が必要な土工事で、現場で利用できる地山がB=800㎥であるとき購入する土量を求めよ。

ただし、現場で利用できる土のほぐし率L=1.2、現場で利用できる土の締固め率C=0.8、購入土のほぐし率L’=1.1、購入土の締固め率C’=0.9とする。

①現場で使用できる地山の盛土量 B×C=800×0.8=640㎥

②購入土の盛土量 D=A-B×C=1500-640=860㎥

③購入土の地山土量 E=D÷C’=(A-B×C)÷C’=860÷0.9=955.5㎥

④購入土の運搬土量 F=E×L’=D÷C’×L’=955.5×1.1=1051.1㎥

購入する土量は1051.1㎥となります。

また、土量の計算については[土量計算について一級土木施工管理技士が徹底解説!]で詳しく解説しています。

土工事の土量の計算で必要な土の変化率について解説しました。

1級土木の試験でも出題される重要な問題です。

土は地山、ほぐした状態、締固めた状態の3つに分類される

ほぐし率L=ほぐした土量(㎥)/地山土量(㎥)

締固め率C=締固め土量(㎥)/地山土量(㎥)

以上、現場の土工事では必須な土量の変化率について解説しました。

参考書籍

『道路土工要綱』平成21年度版

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

『つちとき』にコメントする

コメント一覧 (2件)

とても分かりやすい解説ありがとうございます。

しかし、ほぐし率(L)が運搬計画を立てるのに役立つはずが、配分計画を立てるのに役立つとなっています。

改善していただくとありがたいです。

コメントありがとうございます。

ご指摘のとおり、修正いたしました。