\ 公式LINE登録は完全無料 /

今すぐお友達になる公式LINE限定で、土木施工管理技士試験対策のプレミアム記事を公開中

若手技術者

若手技術者重ね継手って何ですか?

若手技術者

若手技術者重ね継手が必要な理由って何ですか?

若手技術者

若手技術者重ね継手の長さってどうやって決まっていますか?

本記事では、こんな悩みを解決します。

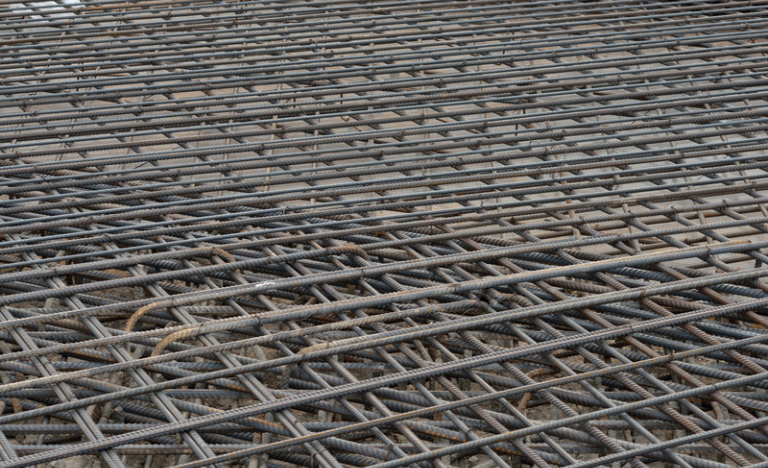

重ね継手は、現場で最もよく使われる鉄筋の継手方法です。

鉄筋同士を重ねるだけのシンプルな方法ですが、実は土木・建築を問わず、さまざまな仕様書で細かく規定されており、多くの”きまり”がある施工方法でもあります。

そのため、この記事ではコンクリート構造物では必ずと言っていいほど用いられる重ね継手について、「どんな継手方法であるのか」から、重ね継手のきまりや、継手長さの計算式や施工上の注意点をまるっと解説します。

現場で一般的に用いられる重ね継手についてしっかりと理解を深めて、高品質な構造物を一緒に造っていきましょう。

・重ね継手に必要な長さ

・重ね継手が必要な理由

・継手長さの算出方法

執筆者

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』著者

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|【経験工種類】道路土工事、トンネル、PC上工、橋梁下部工|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』出版

なお、YouTubeでも土木工学や土木施工管理技士に関する情報を発信しています。

YouTube

現場で11年間働いて身につけた最新のノウハウを動画で公開中

なお、鉄筋の継手全般については[3分で分かる鉄筋の継手!一級土木施工管理技士が徹底解説!]で詳しく解説しています。

若手技術者

若手技術者鉄筋の重ね継手って何か決まりがありますか?

ぜねた

ぜねた鉄筋の継手の位置と必要な長さが決まっています

鉄筋の重ね継手とは、2本の鉄筋を一定の長さ重ねて結束線で結び、1本の鉄筋と同等以上の性能を発揮させる継手方法です。

重ね継手:2本の鉄筋を一定の長さ重ねて、1本の鉄筋と同等以上の性能を発揮させる継手

では、重ね継手を施行する上で、気をつけるポイントは何でしょうか?

それは、重ね合わせる継手の長さです。

設計図書で謳われている重ね継手の長さ以上を、重ねて合わせれば基本的にはOKです!

では、なぜ重ね継手は継手の長さが大事なのでしょうか?

その理由を解説する前に、「そもそもなぜ鉄筋の重ね継手が必要なのか」を解説します。

鉄筋の重ね継手が必要な理由は、”鉄筋1本の最大長さ”が決まっているから。

鉄筋はJISで定められている工業製品で、正式には「鉄筋コンクリート用棒鋼」という名称です。

その中で、作成可能な鉄筋の最大長さ(12m) と決まっています。

ぜねた

ぜねた実際に、 鉄筋の組立時には短い鉄筋の方が扱いやすいですし、 現場への搬入を考慮する搬入車両の長さにも限りがあります

しかし、工事目的物となるコンクリート構造物の大きさによっては、鉄筋の長さが12m 以上必要になります。

そんなときには、鉄筋を足して必要な長さになるように鉄筋を分割します。

例

20m の梁を造る場合

8m+8m+4m

※ラップ長やかぶりは考慮していません

ですが、分割した鉄筋をそのまま突き合せただけだと、鉄筋とコンクリートの付着が弱く、1本の鉄筋を設置していた場合に比べて性能が劣ります。

ぜねた

ぜねた付着が弱いので、付き合わせた部分が弱点になってしまいます

そこで、分割した鉄筋を一定の長さ重ね合わせる事で、重ね合わせた部分のコンクリートの付着力を確保し、1本の鉄筋で組んだ場合以上の耐久性を確保させることができます。

1本で同程度の耐久性を確保するために、鉄筋とコンクリートの付着力を確保するために行うのが重ね継手です。

若手技術者

若手技術者重ね継手の長さ(ラップ長)って何が根拠なんですか?

ぜねた

ぜねた土木の場合は、コンクリート標準仕様書で決まっています。

重ね継手の応力の伝達機構は鉄筋の定着部と似ているため、「重ね合わせ長さ」は基本定着長に基づきます。

定着長さは、コンクリートの設計基準強度に基づく付着強度、鉄筋の強度、鉄筋径(直径)の3つの要素で決定されます。

鉄筋の定着長ld=α×fyd×Φ/(4×fbod)

α:補正係数(1.0~0.6)

fyd:鉄筋の設計引張降伏強度(SD345=200kN/mm2)

Φ:鉄筋径

fbod:コンクリートの設計付着強度

さらに細かい条件があるので、詳しく解説します。

一般的には上述の基本定着長ldが適用されますが、重ね継手の場合は条件が2つあります。

この2つの条件を満たすことができない場合は、以下の通りです。

ぜねた

ぜねた強度を確保するために継手長さを長くする必要が生じます。

さらに、どちらの場合でも継手部を横方向鉄筋で補強する必要があります。

横方向鉄筋の継手は鉄筋を直接接合する継手を用いることとし、原則として重ね継手を用いてはならないとされています。

横方向鉄筋の継手は、鉄筋を直接接合する継手を用いることとし、原則として重ね継手を用いてはならない。

土木学会コンクリート委員会コンクリート標準示方書改定小委員会 2017年『コンクリート標準示方書(設計編)』土木学会(P369)

スターラップに沿ってひび割れが発生することがあるため、スターラップの継手は鉄筋とコンクリートの付着を期待する重ね継手を用いるのは好ましくありません。

建築工事の場合には、継手の長さはフックを付けることによりコンクリートの付着力が増すので、継手の長さは通常比べて短くすることができます。

実施に、日本建築学会によるJASS5では、以下のとおり定めています。

フック付き重ね継手の長さ(L)

| コンクリートの 設計基準強度 [N/mm2] | SD295A SD295B | SD345 | SD390 | SD490 |

|---|---|---|---|---|

| 18 | 35d | 35d | – | – |

| 21 | 30d | 30d | 35d | – |

| 24〜27 | 25d | 30d | 35d | 40d |

| 30〜35 | 25d | 25d | 30d | 35d |

| 39〜45 | 20d | 25d | 30d | 35d |

| 48〜51 | 20d | 20d | 25d | 30d |

土木学会のコンクリート標準示方書では、特に記載がありません。

もし、フックを付けた場合のラップ長を計算したい場合には、根拠となる資料の確認が必要です。

なお、フック付きの重ね継手を用いる場合、重ね継手の長さを以下のように計測します。

ぜねた

ぜねたフックは重ね継手の長さに含めないので注意してください

若手技術者

若手技術者重ね継手についてのラップ長の計算方法等は理解できました

ぜねた

ぜねた最後に重ね継手の注意点や他の継手方法についても理解を深めましょう

先ほどまでの重ね継手の解説に加えて、最後に「重ね継手以外の継手方法」や重ね継手を行う場合の注意点について解説します。

数分で理解できる内容なので、サクッと学んであなたの技術力を上げてください。

重ね継手の位置は設計上、応力の小さいところに設置します。

なぜかというと、母材のみの1本の場合に比べて、構造上の弱点になる可能性があるから。

もちろん、継手に求める性能は、継手の位置で母材以上の強度があること。

ですが、施工不良など何らかの理由により、弱点になることも考えられます。

ぜねた

ぜねたトラブルや不具合を避けるための措置といえます

実際に、土木学会が発行するコンクリート標準示方書では以下のように記載されています。

梁の場合

引張応力が最大となる中央には継手を設置しない

現場で施工を行う際には、継手の位置を勝手に変えてはいけません。

構造物に発生する応力などを考慮して配筋図が作成されているので、 設計図書に従い配筋を行いましょう。

鉄筋の接手は構造物の弱点とならないようにするために、継手の位置をずらして設置します。

鉄筋の継手は千鳥に配置するのが基本です。

重ね継手には関わらず、鉄筋の継手の位置は鉄筋径の25倍以上ズラす必要があります。

鉄筋は構造物に働く引張応力を受け持つ大切な部材のため、継手を一カ所に集中させる"いも継手"は避けるべきとされています。

なお、鉄筋の継手で避けるべき「いも継手」については[『いも継手』とは!?鉄筋の重ね継手の基準について元ゼネコンマンが徹底解説]で詳しく解説しています。

断面の検討を行い鉄筋量を減ずることが可能であることが確認できれば、径を細くすることができます。

ぜねた

ぜねた無駄に太い鉄筋を使っては不経済な設計になってしまいます

重ね継手は鉄筋径が異なる鉄筋同士でも施工を行うことができるので、異径の重ね継手という設計になる場合があります。

なお、異径の鉄筋で重ね継手を行う場合、ラップ長は短い方の鉄筋を基準に計算するのが一般的です。

詳しい理由については[【異径の重ね継手】なぜ細い方の鉄筋径がラップ長の基準なのか?]で詳しく解説しています。

✅異径の重ね継手の注意点を解説

この記事では異径の鉄筋で重ね継手を行う場合、なぜ細い方の径を基準にラップ長を計算して良いのか理由を解説します。鉄筋組み立てについて理解を深めたい方にはおすすめの記事です。

関連記事 【異径の重ね継手】なぜ細い方の鉄筋径がラップ長の基準なのか?

鉄筋の継手は大きく分けて4種類です。

・重ね継手

・ガス継手

・機械式継手

・溶接継手

鉄筋径や施工条件に応じて継手の種類が選定されます。

具体的には、『コンクリート橋示方書』では(独)土木研究所の論文を下に、鉄筋径に応じて以下のように継手の使用を推奨しています。

一般的な施工条件における鉄筋の継手の種類

| ~D16 | D19~D25 | D29~D35 | D38~D51 | |

|---|---|---|---|---|

| 重ね継手 | ◎ | ◎ | ||

| ガス圧接継手 | ○ | ◎ | ○ | |

| 機械式継手 | ○ | ◎ | ◎ |

径が細い鉄筋では重ね継手を用いるのが一般的ですが、D35を超える鉄筋の継手は、ガス圧接を用いるのが一般です。

実際、太径の鉄筋で重ね継手を用いると鉄筋はさらに過密になってしまい、コンクリート打設時に充填されにくくなるので、ガス圧接や機械式継手を用いて鉄筋の継手を行います。

機械式継手は鉄筋工が施工を行うことができるため、専門職の溶接工が施工を行うガス圧接に比べて、手待ちが発生しません。

ガス圧接の場合の例

(午後の3時)圧接を行う溶接工を明日手配しているので、これ以上作業を進めることができない

ですが、 機械式継手は経済性が悪い (単価が高い)ため、安価で実績も豊富なガス圧接が当初設計で採用されることが多いです。

ぜねた

ぜねた実際に、過去に経験した現場では、施工承諾で機械式継手へ変更していました

また、建築でも同様に鉄筋の継手に選定について仕様書で定められています。

「建築工事標準仕様書 JASS 5 鉄筋コンクリート工事 2003年 (日本建築学会)では、D35を超える場合の異径鉄筋の重ね継手には原則として用いないこととします。

コンクリート構造物には必要不可欠な鉄筋の重ね継手について解説しました。

基本的には図面に謳ってある数字以上の継手長さを確保すれば現場の管理としては問題ありません。

しかし、技術者としてどのように継手の長さが決まっているか知っておいて理解している必要があります。

鉄筋の長さや施工性を考えると鉄筋には継手が必要

重ね継手に必要な長さ(ラップ長)は、コンクリートの付着強度、鉄筋の降伏強度、鉄筋径で決る

重ね継手の位置は原則として、25倍以上ズラす

以上、鉄筋の重ね継手について解説しました。

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

『つちとき』にコメントする