\ 公式LINE登録は完全無料 /

今すぐお友達になる公式LINE限定で、土木施工管理技士試験対策のプレミアム記事を公開中

若手技術者

若手技術者いも継手ってなに?

若手技術者

若手技術者いも継手って何がダメなの?

若手技術者

若手技術者鉄筋の継手って、継ぎ手の距離をどれだけズラせばいいの?

本記事では、こんな疑問を解決します。

・いも継手について

・いも継手がよくないとされている理由

・継手をずらす距離

鉄筋の継手はコンクリート構造物において、特に弱点になりやすく現場でも非常に重要なポイントです。

鉄筋の継手において、一般的には避けるべきとされている”いも継手”ですが、その根拠となる文献や、「いも継手を避けるにはどうすればいいのか」といった対策をご存知でない方も多いのではないでしょうか?

そのため、本記事では、いも継手とはどんな継手なのか、どんな決まりがあるのか徹底的に解説しました。

鉄筋工としてレベルアップしたい方や、技術者の方は、ぜひ最後まで読んでください。

執筆者

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』著者

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|【経験工種類】道路土工事、トンネル、PC上工、橋梁下部工|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』出版

1級土木施工管理技士の元ゼネコンマンが、「いも継手」について解説します。

なお、YouTubeでも土木工学や土木施工管理技士に関する情報を発信しています。

YouTube

現場で11年間働いて身につけた最新のノウハウを動画で公開中

若手技術者

若手技術者現場で「いも継手」はだめだと言われました。

ぜねた

ぜねた基本は避けるべきとされています。

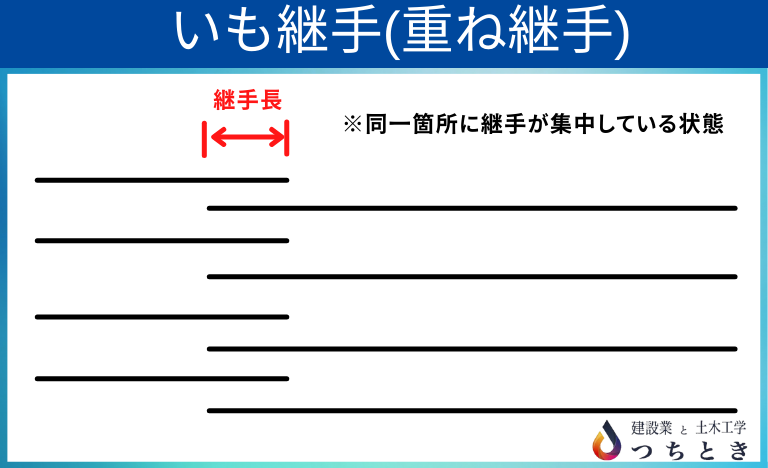

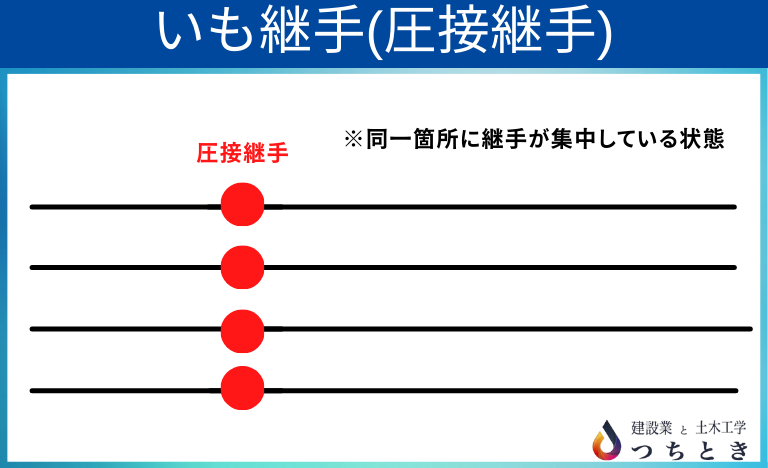

いも継手とは、部材の同じ断面の同一の箇所に設けられた鉄筋の継手のことです。

継手箇所に何らかの予定外の応力が発生した場合に、継手箇所が一箇所に固まっていると全て壊れてしまう可能性があります。

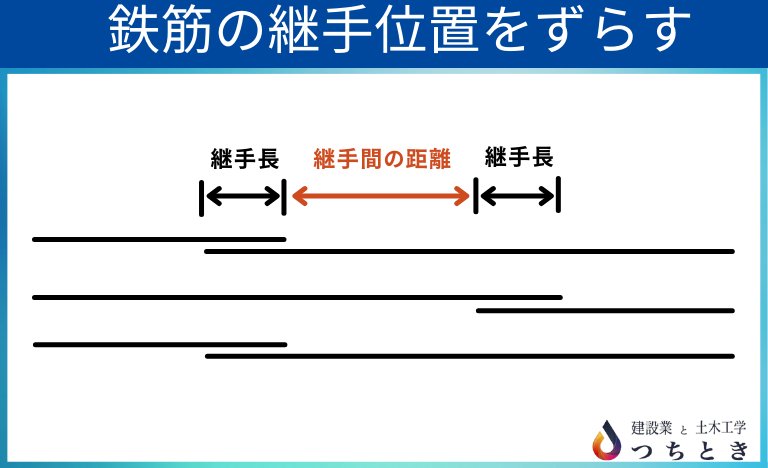

しかし、継手の位置を相互にズラすことで継手の箇所が全て壊れることを防ぐことができます。

鉄筋の継手位置は、相互にずらした千鳥配置が原則です。

| いも | 千鳥 |

|---|---|

ぜねた

ぜねた鉄筋の継手は、部材の弱点にならないようにする必要があります。

鉄筋の継手は構造物の弱点とならないようにするために、

・鉄筋の継手は一断面に集中させない

・応力が大きい位置では鉄筋の継手を設けないことが望ましい

とされています。

もし、継手に構造上の弱点となるような、施工の不良があれば構造物自体が危険な状態となります。

また、継手部が母材と同等以上の力学性能を有することが理想的ではありますが、すべての力学特性を母材以上とすることは困難です。

それに加えて、 重ね継手の場合は、 鉄筋を重ねることで特に鉄筋量が増えることから、継手が一断面に集中すると、さらに鉄筋が過密な状態となります。

鉄筋が過密な状態になると、コンクリートがいきわたりずらくなるため、”コンクリートが充填されない”といったなど不具合につながってしまう恐れがあります。

実際に、コンクリート標準示方書でも以下のように記載されています。

同一断面に設ける継手の数は2本につき1本以下とし、継手を同一断面に集めないことを原則とする。

土木学会コンクリート委員会コンクリート標準示方書改定小委員会 2011年「コンクリート標準示方書(設計編)」 土木学会(P345)

鉄筋の継手位置は、できるだけ応力の大きい断面を避けることを原則とする

土木学会 コンクリート委員会コンクリート標準示方書改定小委員会 2011年「コンクリート標準示方書(設計編)」土木学会(P345)

構造上の弱点とならないために、継手の位置をずらして配置する配筋を行うことが一般的です。

いも継手はコンクリート標準仕様書で、原則避けるべきとされています。

ぜねた

ぜねたいも継手を避けるために、継手同士は互いに鉄筋径の25倍をズラすとなってます。

コンクリート標準示方書では、いも継手とならないように継手の位置を鉄筋径の25倍をずらすことが標準としています。

継手を同一断面に集めないため、継手位置を軸方向に相互にずらす距離は、継手の長さに鉄筋径の25倍以上を加えた長さ以上を標準とする。

土木学会コンクリート委員会コンクリート標準示方書改定小委員会 2011年『コンクリート標準示方書(設計編)」 土木学会(P345)

具体的な例として、D13 を例にします。

D13 の場合

13×25=325mm

鉄筋径の25倍継手の位置をずらす理由は、以下のとおりです。

25倍継手の距離を確保する理由

・鉄筋の定着効果によりある程度の耐力が期待できる

・コンクリートの充填に影響を与えにくい

継手位置をずらすことで、通常の鉄筋が配置されるため、母材となる鉄筋の定着効果を見込むことができます。

また、25倍程度をずらしていれば過密な配筋とはなりにくく、コンクリートの充填性に悪影響となりにくいことが考えられます。

この2つの理由により、コンクリート標準示方書では”いも継手”を避けるために、25倍ずらすことが標準とされています。

なお、様々な設計条件により、継手を同一断面に集めざるをえない場合においても、適切に施工を行うことができれば、所定の強度を発揮できることは可能です。

しかしながら、施工不良による耐力の低下などのリスクを抑えるために、鉄筋の継手位置をずらして配置することが標準とされています。

ぜねた

ぜねた「鉄筋の継手」とは、2つの鉄筋を1つに繋げることです。

構造物の大きさに応じて鉄筋の長さを調整し、搬入できて組み立てることができる長さに鉄筋を切断し加工して現場に搬入します。

組み立てる際にもあまりに大きく太く長い鉄筋は組み立てられません。

代表的な鉄筋の継手

・重ね継手

・圧接継手

・機械式継手

なお、鉄筋の継手については[3分で分かる鉄筋の継手!一級土木施工管理技士が徹底解説!]で詳しく解説しています。

また、重ね継手については、[重ね継手の必要長さ(ラップ長)や計算方法について徹底解説]で詳しく解説しています。

✅重ね継手の計算方法についても解説してます

重ね継手のラップ長の算出方法や、継手位置の基本などを詳しく解説しているので、配筋図の見方に自信がない方にはおすすめの記事です。

関連記事 重ね継手の必要長さ(ラップ長)や計算方法について徹底解説

鉄筋はJISで定められており、正式には「鉄筋コンクリート用棒鋼」という名称です。

その中で、鉄筋の最大長さが決まっています。

しかし、コンクリート構造物は、大きさやj形状を自由に設定できるところがメリットです。

そのため、鉄筋の長さに合わせて構造物の大きさを決める問いことはありません。

大きさや形状に合わせて鉄筋の継手を行い、構造物を構築します。

製品と組立の都合上、継手は必要不可欠

なお、鉄筋の種類については、[鉄筋ってどんな種類があるの!?丸鋼と異形棒鋼について解説]で詳しく解説しています。

鉄筋の継手で避けるべきである「いも継手」について解説しました。

設計の都合状やむを得ない場合はありますが、基本は避けるべきとされてる理由が理解できたと思います。

いも継手は同一断面に鉄筋の継手が集中する状態

継手は部材の弱点となる可能性があるため、鉄筋の継手は相互にずらすことが原則

継手同士は互いに鉄筋径の25倍をズラす

以上、原則として避けるべきである避けるべきである「いも継手」について解説しました。

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

『つちとき』にコメントする