\ 公式LINE登録は完全無料 /

今すぐお友達になる公式LINE限定で、土木施工管理技士試験対策のプレミアム記事を公開中

若手技術者

若手技術者「スペーサーを注文しておいて」 と言われたけど、種類が多くてよくわかりません。

ぜねた

ぜねた使う場所によってスペーサーの種類が異なるので、しっかり確認しましょう。

若手技術者

若手技術者配筋図を見ても何を頼めばいいのかわからないです。

ぜねた

ぜねた「鉄筋の径」や、「かぶり」によって使用するスペーサーが異なるので、 しっかり勉強しましょう。

・鉄筋のスペーサーってどんなもの?

・スペーサーってどんな種類があるの?

・スペーサーを設置する基準はあるの?

こんな悩みを解決します。

・スペーサーとは何か

・鉄筋のスペーサーの種類

・スペーサーの設置基準

この記事では鉄筋組立作業において必要不可欠なスペーサーについて、種類や材質、設置する基準など解説しています。

これを読み終えれば鉄筋組立でどのようのなときは、どんなスペーサーを使えばいいのか理解できます。 さらに、材料の段取りができて、検査でも受け答えができるようになります。

執筆者

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』著者

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|【経験工種類】道路土工事、トンネル、PC上工、橋梁下部工|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』出版

当サイトの運営者ぜねたの詳しいプロフィールは、コチラです。

なお、YouTubeでも土木工学や土木施工管理技士に関する情報を発信しています。

YouTube

現場で11年間働いて身につけた最新のノウハウを動画で公開中

なお、鉄筋の継手に関しては、[3分で分かる鉄筋の継手!一級土木施工管理技士が徹底解説!]で詳しく解説しています。

若手技術者

若手技術者スペーサーの位置と個数を確認しろと言われました・・・

ぜねた

ぜねたスペーサーはかぶりを確保するために大切なので、 しっかり確認しましょう。

鉄筋コンクリート構造物にとって、 鉄筋は構造物の耐力を左右する重要です。

そのため、鉄筋の組立作業はコンクリート構造鵜物にとって重要な工程になります。

スペーサーは鉄筋組立の際に、 大きく2つの目的から使用されます。

スペーサーの役割

・鉄筋を所要の位置に配置する

・適切なかぶりを確保する

それぞれ、詳しく解説します。

鉄筋コンクリート構造物は、「鉄筋の組立が完了した後、 型枠を組み立ててコンクリートを打設」と言うのが一般的なコンクリート構造物の工程です。

一般的な鉄筋コンクリート構造物打設の流れ

鉄筋組立→型枠組立→コンクリート打設

このように鉄筋を組み立ててから打設が完了するまでには様々な工程があり、コンクリートを打設する際には鉄筋の上を歩く作業が生じる場合があります。

そのため、コンクリート打設時には「人の荷重」、「コンクリートの側圧や重さ」で、鉄筋が動くことを防がなくてはなりません。

ぜねた

ぜねた配筋図通りの位置に収まっていることが大切です。

実際に、 土木学会コンクリート標準示方書では、以下のように記載されています。

鉄筋は、正しい位置に配置して、コンクリートを打ち込むときに動かないよう堅固に組立なければならない。

土木学会コンクリート委員会コンクリート標準示方書改定小委員会 2012年『コンクリート標準示方書 (施工編)』 (P136)

鉄筋を正しい位置に配置して、かぶりを確保するために、スペーサーは必要不可欠です。

スペーサーは一番外側の鉄筋に取り付けます。

配筋図から、「かぶり厚」と「取り付ける鉄筋」を理解しないと注文できません。

どの鉄筋に取付べきなのか図解を交えて、簡単に解説します。

柱、壁、梁の側面の場合

一番外側の鉄筋にスペーサーを取り付けて、かぶりを確保します。

内側の鉄筋(主筋)に取り付けたとしても、結束が外れてしまうと、配力筋がかぶりを犯してしまうか可能性があります。

ぜねた

ぜねたそのため、スペーサーは基本的に配力筋に取り付けます。

フーチング、スラブの下面

ぜねた

ぜねた段取り筋を使用する場合は、段取り筋を考慮する必要があるので要注意です

こちらは、 下筋の下に設置します。

若手技術者

若手技術者スペーサーって調べたけど、 いろんな種類があってどれがいいのかわからないです。

ぜねた

ぜねた鉄筋のスペーサーは使用する場所や用途によって、 使用するスペーサーの形状は異なります。

大きさや種類も様々なスペーサーが使用されています。

ここでは、一般的に使用する鉄筋スペーサーの種類を解説します。

ブロック型の四角い形状のスペーサーで、コンクリート製でつくられるものが多く、強度が高いのが特徴です。

強度が高いため、人が載るような場所の鉄筋の下面に使用します。

ぜねた

ぜねたフーチングや、 梁 スラブの下筋の下に設置することが多いです

大きさも様々な種類があり、一般的には3辺の大きさが異なります。

ぜねた

ぜねた30mm×40mm×50mmという形状はよく使います

スペーサーの3辺の長さが異なることで、1つのスペーサーの向きを変えることで、様々な寸法のかぶりに対応することができます。

メーカーや製品によっては、特注のスペーサーを作ってもらえることもあります。

ぜねた

ぜねた特注ではないですが、橋脚のフーリングの下筋のかぶり100mmという経験があります。

土木の工事では一般的に、 使用するスペーサーです。

ぜねた

ぜねた柱、壁、ウェブ等の鉄筋の側面に、カチッとはめ込んで使用します。

先端も様々な形があります。

現場でよく使用するのがV字型です。

V字型のスペーサーは“点”で型枠と接するため、仕上がりに対する影響が小さく打設時にコンクリートも回り込みやすいカタチのスペーサーになります。。

ぜねた

ぜねた使用する鉄筋に応じて、グリップ部の太さが変わるので要注意です。

グリップで鉄筋にはめ込み使用するため、使用する鉄筋の太さを間違えると使用できません。

注文する前に、どの鉄筋に使用するのかしっかり確認しましょう。

・かぶり厚

・鉄筋系

・先端の形状

今では、モルタル製だけでなく、GRCというガラス繊維を混ぜた高強度のスペーサーも出ています。

ぜねた

ぜねた変形や割れ 温度変化に強く設計基準強度 80N/m㎡ と高強度です。

建築現場では主に使用するスペーサーで、円形のスペーサーを 「ドーナツ」 といいます。

ドーナツをみると中央に穴が開いています。

この穴に鉄筋をはめることで、側面の鉄筋のかぶりが保持できます。

ぜねた

ぜねた土木工事では一般的に使用することがないスペーサーです。

パテントスペーサーは、金属製のスペーサーでスラブや梁に使用されます。

金属製のスペーサーであるため、一般的には土木構造物の工事では使用しません。

ぜねた

ぜねたコチラも土木の工事では一般的には使用しません。

金属製でプラスチック製より強度が強く、コンクリートスペーサーに比べて軽量です。

真ん中のくぼんでいるところに鉄筋を設置し、使用します。

鉄筋スペーサーは、鉄筋コンクリート構造物において、鉄筋のかぶり厚さを確保するために必要不可欠な部材です。

適切なスペーサーを選ぶことで、構造物の耐久性や安全性を高めるだけでなく、施工の効率化にも繋がります。

「鉄筋スペーサーなんてどれも同じでしょ?」

「種類が多くて、どれを選べばいいか分からない…」

そう思っている方もいるかもしれません。

しかし、鉄筋スペーサーには様々な種類があり、それぞれに特徴があります。

適切なスペーサーを選ばなければ、期待する効果を得られないばかりか、構造物の劣化を早めてしまう可能性も考えられます。

以下では、鉄筋スペーサーの基礎知識から、種類ごとの特徴、選び方のポイントまで詳しく解説していきます。

鉄筋コンクリート構造物において、鉄筋は”引っ張りに強い”という特性を活かして、構造物の強度を保つ役割を担っています。

ぜねた

ぜねたしかし、鉄筋はコンクリートの中に埋め込まれているため、空気中の水分や酸素に触れると錆びてしまいます。

鉄筋が錆びると、体積が膨張しコンクリートにひび割れが生じるため、構造物の強度が低下につながります。

鉄筋の腐食を防ぎ、構造物の耐久性を維持するためには、鉄筋をコンクリートで適切に覆う「かぶり厚さ」を確保することは非常に重要です。

鉄筋スペーサーは、このかぶり厚さを正確に保つことで、鉄筋の腐食を防ぎ、構造物の耐久性を維持する役割を担っています。

実際に、鉄筋の組み立てに当たってスペーサーがない場合、または適切なスペーサーが使用されていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

鉄筋のスペーサーがない生じる問題

鉄筋の腐食

かぶり厚さ不足

施工不良

それぞれ詳しく解説すると、

①鉄筋の腐食

鉄筋がコンクリート表面に近すぎる(かぶりが薄い)と、空気中の水分や酸素に触れやすくなり、腐食のリスクが高まります。

鉄筋の腐食は、コンクリートのひび割れや剥離を引き起こし、構造物の耐久性を著しく低下させる要因です。

②かぶり厚さ不足による強度不足

かぶり厚さが不足すると、設計上の見込んでいる強度がえられない可能性があります。

構造物の強度不足は、地震や台風などの災害時に深刻な被害をもたらす可能性もあるため、軽視できません。

ぜねた

ぜねた結果的に、鉄筋の腐食につながり耐久性の低下につながります

③施工不良

スペーサーを使用せずに、鉄筋を所定の位置に固定することは非常に困難です。

鉄筋スペーサーがない場合、「鉄筋がずれる」「沈み込む」など施工不良が発生しやすくなります。

スペーサーは、これらの問題を解決し、構造物の品質を維持するために欠かせない部材と言えるでしょう。

若手技術者

若手技術者スペーサーにも材質が豊富なんですね。

ぜねた

ぜねた使っちゃいけない材質もあるので、 注文する前にしっかりと確認しましょう。

スペーサーの材質は、主に以下のものがあります。

スペーサーの材質

・コンクリート製

・モルタル製

・鋼製

・プラスチック製

使用箇所に適した材質のスペーサーを選び、適切に配置する必要があります。

なお、土木の工事において型枠と接するスペーサーは、モルタル製およびコンクリート製が原則です。

型枠に接するスペーサはモルタル製あるいはコンクリート製を使用することを原則とする

土木学会コンクリート委員会コンクリート標準示方書改定小委員会 2012年『コンクリート標準示方書 (設計編)』 (P136)

土木の工事では一般的に使用されるのが、 コンクリート製かモルタル製のスペーサーです。

梁、柱、壁の側面や橋梁の上部工でも使用します。

ぜねた

ぜねた本体のコンクリートと同等以上の品質を有することが大事です

本体のコンクリートの設計基準強度が30N/m㎡であれば、それ以上の強度を有するスペーサーを選ぶ必要があります。

鋼製のスペーサーは、 防錆処理をして使用するのが原則です。

ですが、いくら防錆処理をしていても、コンクリート表面に露出してしまうと、そこから錆びてくる可能性があります。

その部分から錆びはじめることで、 腐食の原因になってしまい、構造的な体力の低下や美観も損なわれるので注意が必要です。

樹脂製のスペーサーは、軽量で、耐薬品性や耐候性に優れているという特徴があります。

プラスチック製の特徴として、軽量であることから施工が容易で、コストパフォーマンスにも優れているため、近年ではコンクリートスペーサーと同じように広く普及しています。

ですが、その反面、熱に弱いという側面もあることに加えて、プラスチック製のスペーサーは土木工事では一般的に使用しません。

若手技術者

若手技術者スペーサーについては理解できたので注文します。

ぜねた

ぜねたその前にもう一度、 かぶりの重要性についても確認しましょう。

スペーサーを設置する大きな目的は、かぶりの確保です。

ここではスペーサーの設置基準や、かぶりの決め方について解説します。

鉄筋のたわみがないように等間隔で配置します。

なぜかというと、スペーサーの数が少ないと打設時など、人が作業した際に動いてしまう可能性があるからです。

スペーサーの設置基準については、 土木学会コンクリート標準示方書で以下のように定めています。

スペーサーの数は、はり、 床版等で1m²当たり4個以上、 ウェブ、 壁および柱で1㎡当たり2〜4個程度を配置するのが一般的である。

土木学会コンクリート委員会コンクリート標準示方書改定小委員会 2012年『コンクリート標準示方書 (施工編)』 (P137)

実際に、設置するときは、床で1㎡で4個、壁や柱の側面で1㎡で2個設置するのが一般的です。

また、コンクリートを打設するとスペーサーの設置は不可視の部分となってしまうので、品質管理として写真をしっかりと撮りましょう。

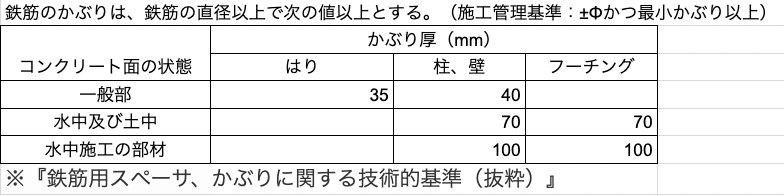

鉄筋のかぶりについてはさまざまな書籍で定められていますが、土木の工事では以下の値を用いるのが一般的です。

2023年2月に制定され『鉄筋用スペーサ かぶりに関する技術的基準』(抜粋)の中で、国土交通省の土木施工管理基準を用いて、鉄筋のかぶりについて明記しています。

かぶりについては、[鉄筋のかぶりについて、 1級土木施工管理技士が徹底解説!]で詳しく解説しています。

鉄筋のスペーサーについて解説しました。

鉄筋組立でどのようのなときは、どんなスペーサーを使えばいいのが理解できたと思います。

・スペーサーは鉄筋を所要の位置に配置し、適切なかぶりを確保するために設置する

・土木の工事では型枠に接するスペーサーは、モルタル性あるいはコンクリート製が原則

・使用する場所とスペーサーを取り付ける鉄筋と、確保するかぶりによってスペーサーが異なる

・スペーサーの設置基準は床版、はりの底面で1㎡当たり4個以上、ウェブ、壁および柱で1㎡当たり2個以上を配置

以上、鉄筋組立に必要不可欠なスペーサーについて解説しました。

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

『つちとき』にコメントする