\ 公式LINE登録は完全無料 /

今すぐお友達になる公式LINE限定で、土木施工管理技士試験対策のプレミアム記事を公開中

若手技術者

若手技術者水準測量のとき、野帳にどういう風に書けばいいのわからない・・・

若手技術者

若手技術者野帳を見返したときに何が書いてあるかわからない・・・

若手技術者

若手技術者水準測量の際にミスが多いから無くしたい・・・

本記事では、こんな悩みを解決します。

野帳の書き方って、急いでいるから、書き方もいい加減になってしましがちで、後から読み返してもわかりにくいなんてことありませんか?

でも、キチンとした書き方を理解して実践できていれば、自分で検算したときにも間違いに気が付きやすいですし、確認として第3者にも見てもらいやすいとメリットばかりです。

なので、本記事では、野帳の書き方の基本について、具体的な計算事例を交えて解説します。

最後まで読んで、レベルを使った測量 (水準測量) における野帳の書き方をマスターしてください。

水準測量の際における野帳の書き方

水準測量の基本

最新の野帳アプリ3つ紹介

執筆者

土木施工管理技士の

試験を受ける方へ!

\ 公式LINEでプレミアム記事が読める /

若手技術者

若手技術者水準測量ってどんな測量ですか?

ぜねた

ぜねたレベルと呼ばれる測量機械を使って、任意の点の標高を算出する測量方法です

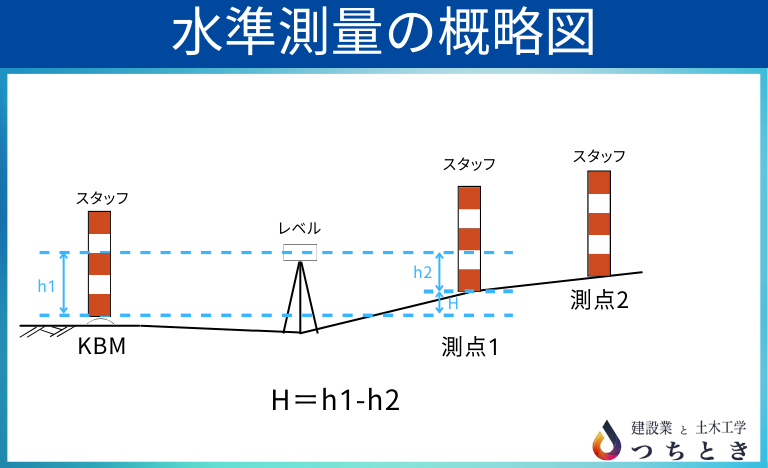

水準測量は、既に標高がわかっている水準点を利用して、高低差を測定することで任意の点の標高を求める測量です。

レベルと呼ばれる水準儀とスタッフを用いて、 高低差を計測します。

言葉で言ってもイメージしにくいので、図で表しました。

こちらの図のように、高さが既知の点(KBM)と任意の測点にスタッフを立てて、目盛を読むことで標高差の差を算出する測量方法です。

水準測量の計算方法における基本的な考え方について、解説します。

以下の内容が本質的な内容なので、計算方法の基本を覚えてください。

水準測量の計算方法

・既知点から機械高さを計算

・機械高さから、”高さが未知の点”を計算

水準測量の計算方法は、「高さが既知の点を使って、未知の点を計算して明かにする」方法です。

この本質的な内容さえ覚えておけば、実際に計算していく中で、現場で焦ってしまい具体的な書き方を思い出せなくても、正しい答えを計算することができます。

なので、”水準測量は既知の点を使って、未知の点の高さを明らかにする”という本質部分を頭にいれてください。

ということで、具体的な計算例を解説しきたいのですが、その前に、まずは水準測量で使う専門用語について解説します。

いくら計算方法を解説しても、まずは専門用語が理解できていないと、解説したところで理解が進みません。

なので「ちょっと用語には自信がないかも…」って方は、まずは用語についての解説をぜひ読んでください。

(※早く計算例を見たい方や、用語について自信がある方は読み飛ばしてください)

若手技術者

若手技術者BS とかIHとか、測量で使う用語がよくわかりません

ぜねた

ぜねた測量には専門用語が多いので、まずは測量の際に使う用語を覚えましょう

まずは、水準測量(レベルを用いた測量)で使う用語について解説します。

工事関係者と打ち合わせの際には、知らないと恥ずかしいので、必ず覚えてください。

BM :Bench Mark (ベンチマーク) 基準点

水準測量において標高が既知の点。

基本は公共基準点などを使いますが、広い現場などはBMから仮のBM(KBM)を用いる場合があります。

FS :Foresight (フォア・サイト) 前視

GH の高さを知りたい (測量したい地点)の高さを見た時の数字

BS:Backsight (バック・サイト) 後視

BMにスタッフを立てて高さを見た時の数字

既知点にスタッフを立てることで、機械の高さがわかります。

既知点+BS(後視)= 機械高

計算方法については、後ほど詳しく解説します。

IH:Instrument Height (インストゥルメント・ハイ) 機械高

レベルを据え付けた際の視準線の高さのこと

GH :Ground Height (グラウンド・ハイ) 地盤高さ

地盤面の高さ

水準測量を行って、このGHを求めていきます。

FH :Formation Height (フォーメーション・ハイ) 計画高さ

計画 (設計) している高さです

これから作る工事目的物の計画高さです。

TP : Turning Pointt (ターニングポイント) もりかえ・据替え点

水準測量で 「距離が長い」 「障害物で見えない」といった場合に、レベルを据替えて測量します。 その際に使用する中継地点のことTP は前視と後視の両方で使用する測点になります。

若手技術者

若手技術者用語の意味は分かってきました

ぜねた

ぜねたでは、次に水準測量でどのように野帳を使っていくか、実際に記入する方法を解説していきます

野帳を正しく使うことで、

「野帳を見返したときに内容がわからない」なんてことがなくなり、点検がしやすく、ミスにも気が付くことができます。

測量する時はどうしても、バタバタになってしまうと思いますが、最低限の基本の書き方は押さえましょう。

具体例を交えて解説しますので、今一度確認しましょう。

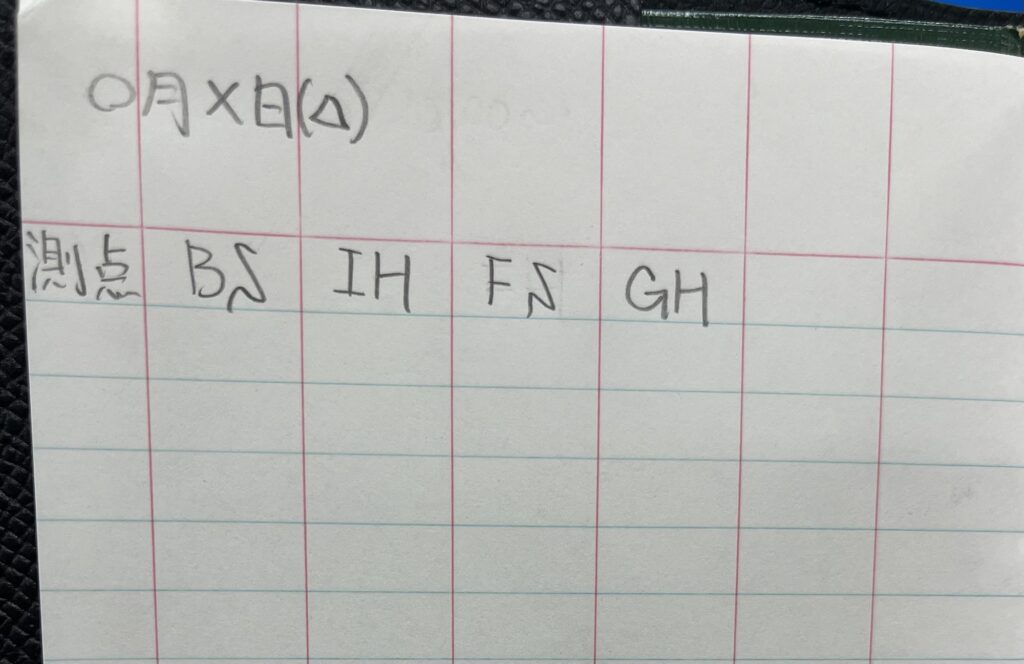

まずは野帳の左側を以下のように準備しましょう。

右側はメモ代わりや、 測点の補足など、 自由に使いましょう。

レベルを作った測量は、簡単に解説すると以下の3STEPです。

水準測量3STEP

①BM、KBMにスタッフを立てて後視の値を読む

②高さを知りたい場所にスタッフを立てて前視の値を読む

③測定した結果をもとに、高さを計算する

ぜねた

ぜねた測点が増えると、②と③の数が増えていきます

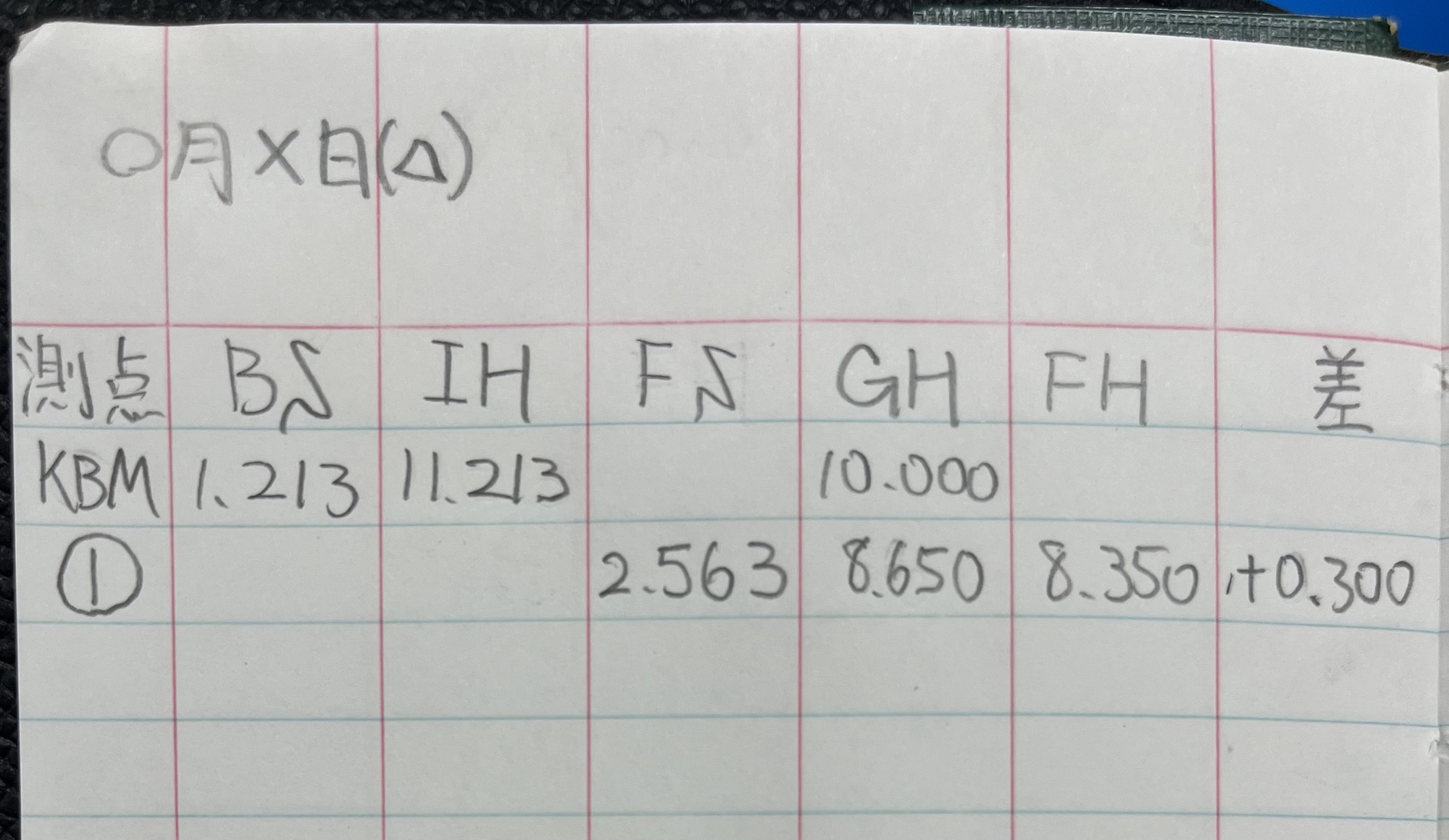

今回は、具体的な事例として

仮BM:10.000

後視(BS):1.213

前視(FS):2.563

の場合で解説します。

① 機械高さ計算する

BM又はKBM に後視で読んだ値をプラスして機械高さを計算します。

IH=GH(KBM)+BS

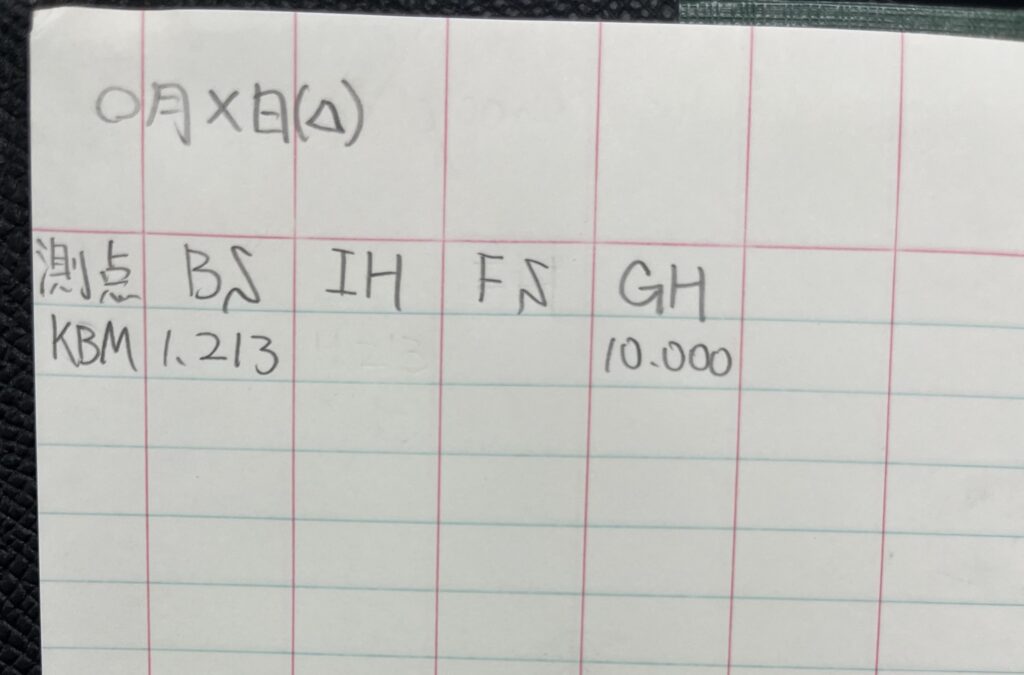

今回はKBMが10.000で、後視が1.213なので野帳に記入します。

| 測点 | BS | IH | FS | GH |

|---|---|---|---|---|

| 1.213 | 10.000 |

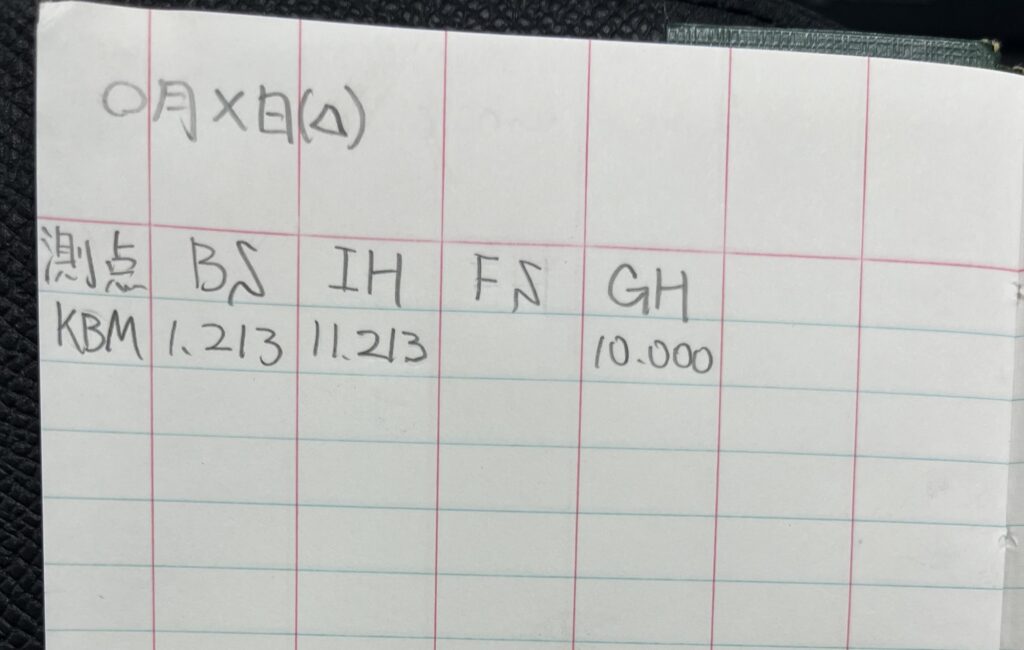

そして、GHの10.000と、後視の1.213を足した値を、IHに記入します。

(10.000+1.213=11.213)

| 測点 | BS | IH | FS | GH |

|---|---|---|---|---|

| 1.213 | 11.213 | 10.000 |

②測定したい地盤(場所)の高さを計算する

機械高さから、 前視で読んだ値を引いて地盤高さを計算します。

GH = IH – FS

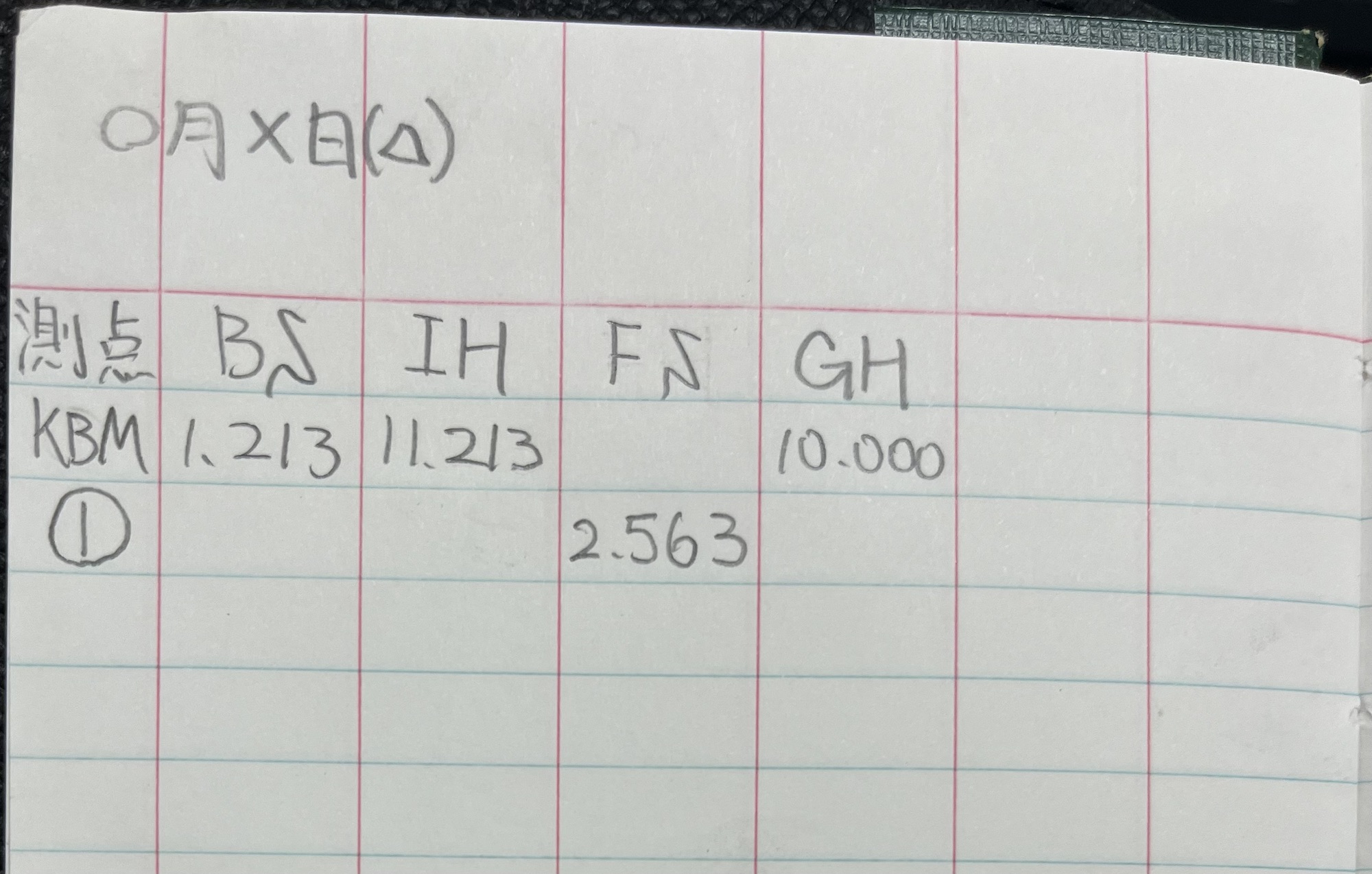

前視が2.563なので、FSに2.563を記入します。

| 測点 | BS | IH | FS | GH |

|---|---|---|---|---|

| 1.213 | 11.213 | 10.000 | ||

| ① | 2.563 |

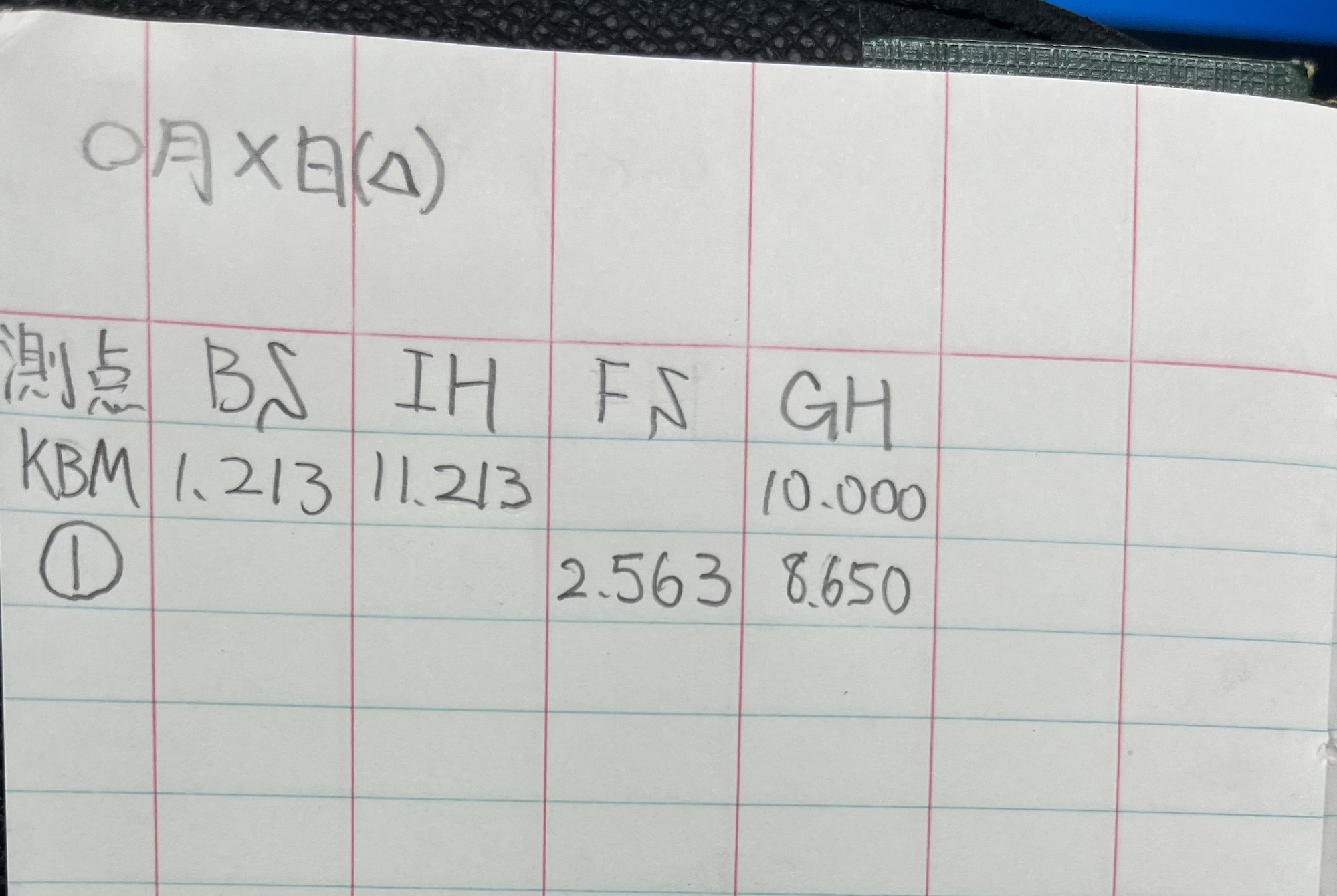

そして、IHの11.213から、前視の2.563を引い値を、GHに記入します。

(11.213-2.563=8.650)

| 測点 | BS | IH | FS | GH |

|---|---|---|---|---|

| 1.213 | 11.213 | 10.000 | ||

| ① | 2.563 | 8.650 |

③計画高さと地盤の高さを計算する

事前に計算しておいた計画高さと、 実際に測定した地盤の高さの差を計算します。

差 = FH – GH

| 測点 | BS | IH | FS | GH | FH | 差 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.213 | 11.213 | 10.000 | ||||

| ① | 2.563 | 8.650 | 8.350 | -0.3 |

ぜねた

ぜねた+ーの符号に注意してください。

実際に、この計算例を見てもらってわかると思うのですが、水準測量はすべて単純な単純な引き算足し算です。

ぜねた

ぜねたその分間違いがないように、 わかりやすく書きましょう。

基本のルールを押さえることで計算がしやすくなりますよ。

ミスを減らすためにも、誰が見てもわかるような野帳の書き方をマスターしましょう。

測量には必ず、誤差が生じます。

精度の高い測量するためには、誤差をいかに抑えられるかが重要なポイントです。

注意点

・レベルのスタッフを立てる位置の間隔は50m以内

・前視と後視なできるだけ等距離(視準軸誤差、球差、気差をなくすため)

ぜねた

ぜねた縮尺の温度補正などにも注意しましょう

若手技術者

若手技術者基本の書き方は理解できました

ぜねた

ぜねた次に応用として 「測点が複数」 「機械を据変えて測量」の2つの場合を詳しく解説します

先ほどの基本的な計算方法に加えて、以下の2つの場合があります。

・測点が複数の場合

・機械を据替えて測量する場合

この場合、どうやって測量野帳に記入して計算するのか、それぞれ詳しく解説します。

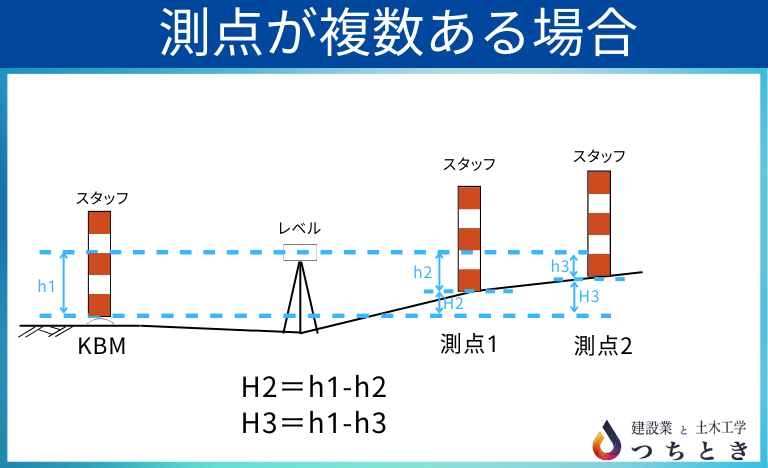

複数の測点がある場合の計算方法については、前視の数が増えるにつれて測量の回数と計算する回数が増えるだけで、特別な計算方法は必要ありません。

機械の位置を変えなければ、測点が増えても機械の高さは変わらないので、同じ機械高を使って計算できます。各測点の読み値を前視の欄に記入し、すでに計算した機械高からその値を引くだけです。

言葉での説明だけでなく実際の計算例を見た方が理解しやすいと思うので、具体的な例を使って解説していきます。

測点が複数の場合

| 読み | |

|---|---|

| 後視 | 1.213 |

| 側点① | 2.563 |

| 側点② | 1.784 |

| 側点③ | 3.946 |

※KBM の標高を10,000とする

この場合の計算例を順番に解説します。

まずは先ほどと同じように、後視とKBMの高さから、機械高さを計算します。

| 測点 | BS | IH | FS | GH |

|---|---|---|---|---|

| KBM | 1.213 | 11.213 | 10.000 |

次に、測点の計測結果を記入します。

| 測点 | BS | IH | FS | GH |

|---|---|---|---|---|

| KBM | 1.213 | 11.213 | 10.000 | |

| 測点① | 2.563 | |||

| 測点② | 1.784 | |||

| 測点③ | 3.946 |

計算した機械高から、それぞれの測点の前視の値を引きます。

例

測点3の場合:11.213-3.946=7.267

| 測点 | BS | IH | FS | GH |

|---|---|---|---|---|

| KBM | 1.213 | 11.213 | 10.000 | |

| 測点① | 2.563 | 8.650 | ||

| 測点② | 1.784 | 9.429 | ||

| 測点③ | 3.946 | 7.267 |

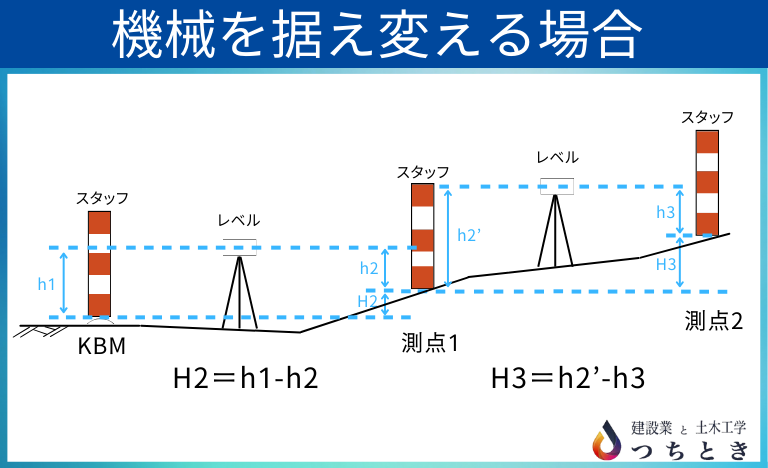

次に、機械を据替えて測量する場合について解説します。

とはいっても、基本的な計算方法は変わらず、足し算引き算で計算です。

高さが明らな点を中継地点TPとして利用し、機械高を複数回算出して計算していく方法になります。

具体的な例を交えて解説します。

TP点を利用する場合

| 読み | |

|---|---|

| KBM | 1.213 |

| 側点① | 2.563 |

| 側点②(TP) | 1.784 |

まずは先ほどと同じように、後視とKBMの高さから、機械高さを計算します、

| 測点 | BS | IH | FS | GH |

|---|---|---|---|---|

| KBM | 1.213 | 11.213 | 10.000 |

次に、測点の計測結果を記入します。

| 測点 | BS | IH | FS | GH |

|---|---|---|---|---|

| KBM | 1.213 | 11.213 | 10.000 | |

| 測点① | 2.563 | |||

| 測点② | 1.784 |

計算した機械高から、 それぞれの測点の前視の値を引きます。

| 測点 | BS | IH | FS | GH |

|---|---|---|---|---|

| KBM | 1.213 | 11.213 | 10.000 | |

| 測点① | 2.563 | 8.650 | ||

| 測点② | 1.784 | 9.429 |

次に、機械を据替え測点②を TP点として利用した場合について解説していきます。

以下の場合を例に解説します

読み

| 読み | |

|---|---|

| 測点② | 2.567 |

| 側点③ | 1.235 |

| 側点④ | 2.435 |

まずは、TP点として利用した測点②の読み値を、測点②のBS に記入します

| 測点 | BS | IH | FS | GH |

|---|---|---|---|---|

| KBM | 1.213 | 11.213 | 10.000 | |

| 測点① | 2.563 | 8.650 | ||

| 測点② | 2.567 | 1.784 | 9.429 |

そして、測点②のGH と、 機械を据替えた後に測点②の読み値から機械高さを算出します。

例

測点②GH+BS=9.429+2.567

= 11.996

| 測点 | BS | IH | FS | GH |

|---|---|---|---|---|

| KBM | 1.213 | 11.213 | 10.000 | |

| 測点① | 2.563 | 8.650 | ||

| 測点② | 2.567 | 11.996 | 1.784 | 9.429 |

その後は、以前の解説と同じです。

測点を記入し、 その読み値をFSに記入します。

測点②の機械高さから、それぞれの測点の読み値を引きます。

| 測点 | BS | IH | FS | GH |

|---|---|---|---|---|

| KBM | 1.213 | 11.213 | 10.000 | |

| 測点① | 2.563 | 8.650 | ||

| 測点② | 2.567 | 11.996 | 1.784 | 9.429 |

| 測点③ | 1.235 | 10.761 | ||

| 測点④ | 2.435 | 9.561 |

複数回、機械を据替えた場合も同じように計算できます。

野帳とは、もと1959年にコクヨ株式会社が測量士向けに開発した、現場での筆記に適したコンパクトで耐久性のあるミニノートです。

もともとは測量や建設現場で使用される実用性を重視して作られましたが、現在ではアウトドアやモバイルワーク、日常のメモ帳としても人気があります。

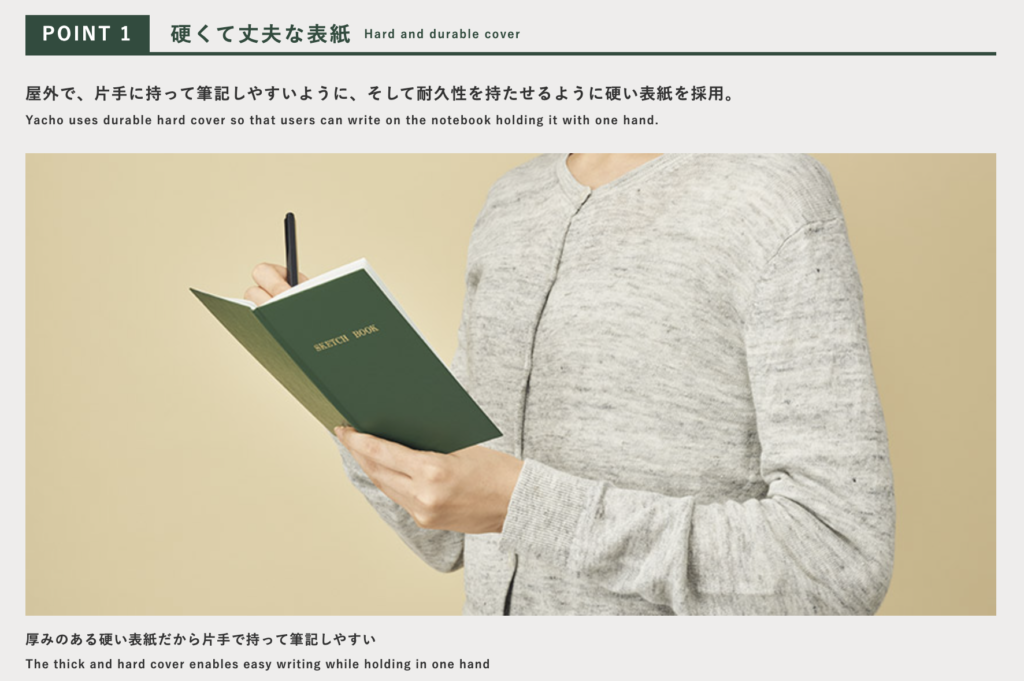

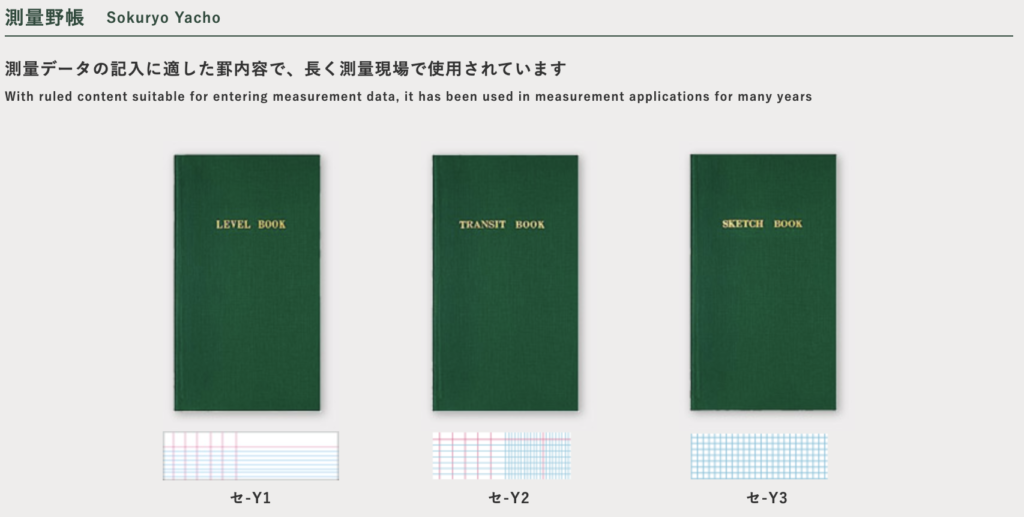

まずは、定番の測量野帳です。

硬い表紙が特徴で、現場で立ったまま執筆できます。

中身の紙に種類があり、3種類に分かれています。

・3mm方眼紙

・レベル用

・トランシット用

ぜねた

ぜねた私はレベル用の野帳をずっと使っています。

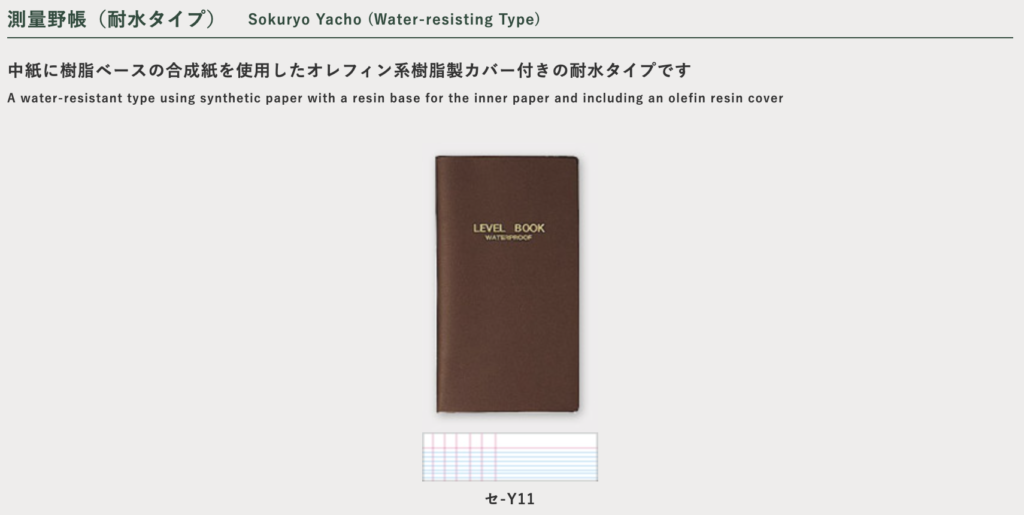

現場作業を行う上で非常に便利なのが、防水タイプの野帳です。

雨が降っている時でも、紙がふやけずに書けるので重宝しています。

ぜねた

ぜねたちなみに、ボールペンで書いてしまうと濡れた時に滲んでしまったり、最悪の場合インクが消えてしまうので、私が書くときはシャーペンを仕様してます

値段は少し割高ですが、現場で働く人には必須の一冊です。

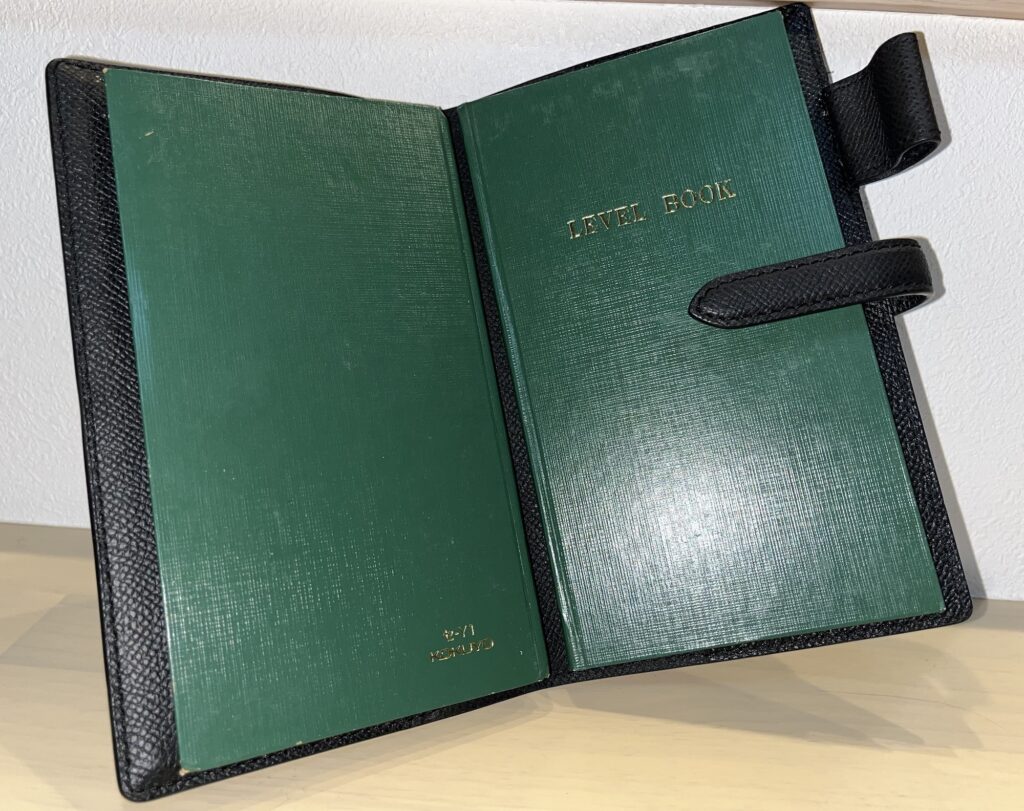

実は、野帳カバーというものも販売されています。

野帳の表紙にセットする形式のもので、汗や雨などで濡れてしまう野帳のダメージを押さえることができます。

ぜねた

ぜねた私も現場用に普通、防水と2つの野帳をカバーに入れて使っています。

野帳カバー(ぜねた私物)

現場ではメモかわりに防水野帳を使っていて、 日々の記録 (生コンの打設日など)として普通の野帳を活用していました。

手書きの野帳も便利ですが、 現代ではスマホ等で簡単に使用できる野帳アプリがあることをご存じでしょうか。野張アプリには、数字を入力するだけで自動計算をしてくれるなど、紙の野張にはない機能があります。

野帳アプリも使い方次第で業務効率化に繋がることでしょう。

ここでは、 野帳アプリの概要、メリット・デメリットと実際の野帳アプリを1つ紹介します。

野帳アプリとは、 測量の記録や計算、メモ帳代わりに記入できるアプリ全般のことを言います。

野帳アプリでは、測量で算出する計算を自動で行ってくれるため、測量業務の効率化に役立ちます。

野帳アプリを使用するメリットは以下のとおりです。

・自動で計算してくれる

・雨の日でも使用できる

・電子データで保存・共有ができる

一番のメリットが、 自動計算機能。

測量をするうえで、計算ミスはつきものです。 人の手で計算するため、ミスを防ぐためには、何回も計算しなくてはいけません。

ですが、野帳アプリなら、検算に使う時間も手間も0です。

また、雨の日でも、使用できることが大きなメリットです。

傘をさしながら測量することもありますが、防水対策をしたケースに入れることで、雨も気にせずに使用できるでしょう。

最後に、電子データで保存できることもメリットです。

後になって、測量結果を見返すときに、電子データなら簡単に検索することができます。

また、アプリによっては、csvで出力でき、外部へ共有が簡単です。

もちろんデメリットもあります。

・電子機器が使えないと使用できない

・文字や数字を打つことに慣れが必要

一番のデメリットは、電子機器だということ。

アプリを起動できなかったり、そもそも本体のバッテリーがなくなったり、といった状態では使用できません。

実際に現場で、急いで使いたい時に、使えない可能性があるのは怖いですよね。

ぜねた

ぜねただからこそ、紙の野張などアナログな手法がいまだに使われているのが現実です。

また、アプリの操作にも慣れが必要です。

アプリによっては、 メモ機能や自動計算など、 便利な機能がありますが、 まずは使い方を覚える必要があります。

実際に業務で忙しい中、 新しいことを覚える時間をとるってなかなかの負担になりますよね。

野帳アプリの概要、 メリット・デメリットを解説したところで、 野帳アプリを1つ紹介します。

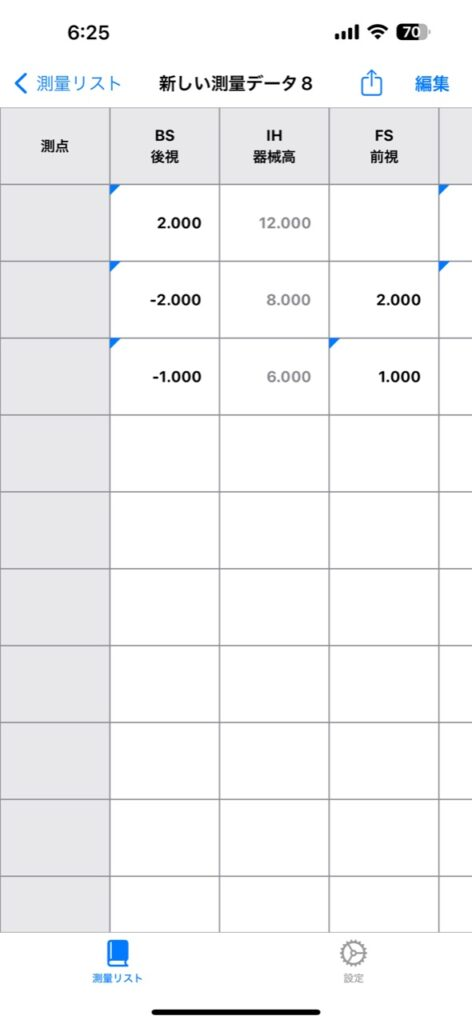

「測量野帳 器高式〜現場監督必携の水準測量野張アプリ」は、 現場で測量・丁張の計算と記録を効率的に行える野帳アプリです。(以下、現場測量と呼ばせて頂きます)

測量方式は器高式です。

地盤高や後視、前視等の値を入力することで、各測量値を自動で計算してくれます。

さらに、計画高などを入力すれば、目標値との差も計算してくれる機能もついてます。

料金設定は買い切りの300円と、低価格なのが嬉しいポイント。

| 提供 | Takahiro Noro |

|---|---|

| 使用できる機能 | 水準測量における自動計算、測量結果の保存 |

| 金額 | 300円 |

| 利用可能媒体 | iPhone・iPad・Android |

| 公式ホームページ | https://kashikoi-life.com/2023/11/23/surveynote-release |

また、測量したデータはcsv形式にしてメール等で送信することができます。

ぜねた

ぜねたそのため、測量したデータをすぐに送って、事務所で別の人に測量結果をすぐにまとめてもらうといったことも可能です。

水準測量における野帳の書き方について解説しました。

水準測量野帳を使った計算の方法が理解できたと思います。

・水準測量は、既知点から機械高さを計算し、機械高さから、”高さが未知の点”を計算する

・IH(機械高)=BS(後視)+KBM(基準点高)

・測点=IH(機械高)-FS(前視)

・測量は誤差をいかに抑えられるかが重要

・野帳アプリなら自動計算機能などメリット多数あり

以上、水準測量における野帳の書き方を解説しました。

なお、1級又は2級土木施工管理技士の受験を予定されている方には、[独学サポート事務局って口コミや評判良くて、実績もすごいけどどうなの?実際に利用した結果 【論文の代行は効果アリ】]で詳しく解説しています。

技術者として一人前の証を手に入れたい方は、独学サポート事務局を検討してみる価値はあります。

18年間で58,000名の合格者を出している老舗のサービスです。

会社の同僚がこのサービスを利用して合格したので、受験を予定されている方は利用を検討してみてもよいのではないでしょうか。

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

『つちとき』にコメントする

コメント一覧 (1件)

こんにちは、いつもお世話になっております。

例題の IH(機械高)は、10.0+1.234で11.234になると思います。

ご確認お願い致します。