\ 公式LINE登録は完全無料 /

今すぐお友達になる公式LINE限定で、土木施工管理技士試験対策のプレミアム記事を公開中

この記事では、世の中を支えてるインフラについて土木技術者の目線から、わかりやすく解説します。

土木構造物を種類ごとに解説

社会資本整備による効果を解説

公共事業について

執筆者

『つちとき塾』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|【経験工種類】道路土工事、トンネル、PC上工、橋梁下部工|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』著者

この記事を読むと"いつものつまらない日常の風景が"いつもより楽しく見えてきます。

『土木』の語源は諸説ありますが、『淮南子』(えなんじ)という本を参考に「築土構木」という言葉がもとになっています。

日本では、明治時代に「築木構木」を縮めて土木という言葉を作ったとのことです。

さらに、土木構造物は多くが公共財です。

非競合性:ある人の消費によって別の人が消費できる量が減らない。

非排除性:対価を支払わない人が消費をすることを排除することができない。

ここでは身近な土木構造物を中心に、世の中を支える土木構造物を解説します。

ぜねた

ぜねた道路は一番代表的な土木構造物ですね。

道路は日々の暮らしで接する機会が多い身近な土木構造物ですよね。

普段は意識せずに何気なく使ってます。

道路は人の移動や物質の輸送に不可欠な基本的な社会資本であり、社会・経済の発展や国民生活の向上に大きな役割を果たしている。

『道路構造令の解説と運用』公益社団法人日本道路協会(P61)

アスファルトで舗装した道路があるおかげで、物流の発展に大きく貢献し、我が国の経済の発展に大きく寄与しました。

道路はさまざまな法律が関わっている公共財です。

道路について以下の記事で詳しくまとめています。

橋は、川・谷や海の上を越えて対岸側へ渡るために造られた構造物です。

橋は材質によって「コンクリート橋」と「鋼橋」とその二つを合体した「鋼・コンクリート複合橋」があります。

コンクリートを主材料として用いた橋です。

コンクリートは重い部材のため、短いスパンの橋に用いられてきました。

近年では技術の進歩により、長いスパンの橋でもコンクリートが用いられています。

主要構造に鋼材を用いた橋。コンクリートより橋を軽くできるため支間長の長い橋によく使われる。

構造形式による分類は以下の通りです。

ぜねた

ぜねたやっぱり橋はかっこいいです。

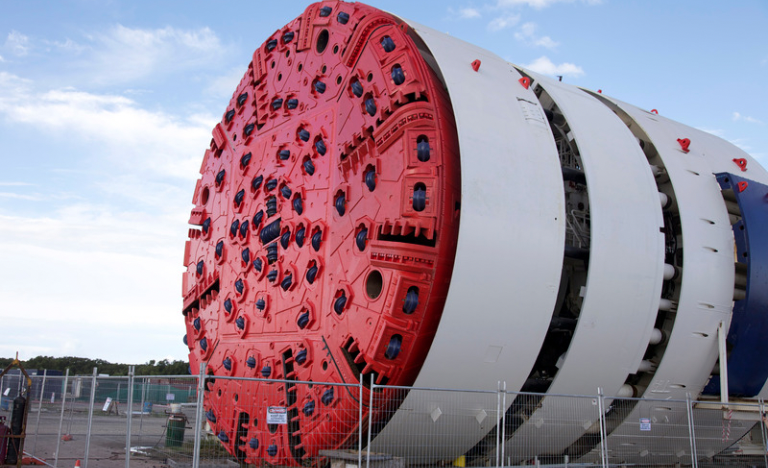

トンネルは地下や海底、山などの土中を通る人工の土木構造物です。

1970年に専門家の間では、断面積が2m2以上のものと定義されています。

世界初のトンネルはなんと4000年以上前に掘られたそうです。

トンネルの代表的な掘削工法は2つあります。

NATM(New Austrian Tunneling Method)は、ロックボルトと吹付けコンクリートを主たる支保部材とし、地山が本来有する支持力を積極的に利用し、岩盤の変位や応力について現場計測(情報化施工)を行うことにより安定を確認しながら、掘り進めていくトンネル工法をいう。

シールド工法

シールドと呼ばれる掘削機を用いて地中を掘削しながらセグメントと呼ばれるコンクリートのブロックを組み上げてトンネルを築造する工法。

ぜねた

ぜねたトンネルの現場では、"まだ誰も踏み入れたことのない空間に自分が立っていること"に感動でした。

世間の声

世間の声蛇口を捻ると水が出ます。

ぜねた

ぜねたそんな生活にかかせない水を人々に届ける上水道。

生活ででた汚水と雨の水を地下の水路で集めて公共施設に届ける下水道。

"水"はいつの時代も変わることなく人びとの生活を支えてきました。

そんか当たり前の水を確実に届けるために陰で支えています。

地上には出てきませんが、現代社会では必要不可欠なインフラですね。

ぜねた

ぜねた2019年3月末で、上水道の普及率は98.0%で、2018年3月末で下水道の普及率は78.8%です。

ダムは水力による発電や治水、利水を目的として、川や谷に造られる土木構造物です。

ダムは堤体材料によって、コンクリートダムとフィルダムに大別されます。

建設する場所や地盤の固さによって種類が決められます。

重力式コンクリートダム

コンクリートダムでは重力式コンクリートダムが一般的でダム自体の重さで水圧を支えます。

国際大ダム会議では"堤高が5.0m以上かつ貯水容量が300万m3以上の堰堤"を「ダム」として定めています。

ぜねた

ぜねたダムの現場は工期が長く、10年くらいも普通です。

日本は海に囲まれた島国なので、「貿易」は物流量の約99%が「港」を通して行われます。

石油などの資源も食料や衣料などの輸入品や、日本で作った自動車や電気製品などの輸出品もそのほとんどが「港」を通じての取引が必然的に多くなります。

ぜねた

ぜねた日本は島国なので、港の数は大小併せて約2800もあるんです。

鉄道や駅などの施設は、日々の暮らしで直接利用する機会が多く、馴染みのある土木構造物ですよね。

日本の大都市では、鉄道網が発達され東京や大阪では放射状に整備されています。

ぜねた

ぜねた鉄道の工事は在来線に考慮して、夜勤も多いです。

インフラの整備がもたらす効果は、大きく2つに別けられます。

雇用の誘発や消費の拡大などの短期的な「フロー効果」

中長期的な「ストック効果」

ストック効果とは、完成したインフラによって、"安全の確保"や"生活の質の向上"や"生産性の向上"が発揮される効果です。

今後は人口が減少する社会となるため、現在整備されている社会資本を適切に維持管理していく必要があります。

公共工事とは公共事業の一部で、皆様の貴重な税金を用いて行われる事業です。

「公共事業」の一部である社会基盤整備を実施する「公共工事」は、公共の安全および福祉の向上を目標とした政府あるいは公共団体(公共部門)が行う国民のための「公共財」産づくりと共に、その工事の実施を通じた雇用の創出や経済活動の活性化による、失業対策を含む経済振興や地域振興の役割を期待されている部分もある。

國島正彦・福田昌史 編著1994年『公共工事積算学』山海堂(P12)

公共工事には以下の特徴があります。

有名な経済学者のケインズは「穴を掘って埋めるだけの工事でも景気対策には有効だ」と言っています。

日本の国内総生産(GDP)に占める建設投資額の割合は、1973年度の24.6%がピークで、その後は下がり続け近年は9〜10%で推移しています。

国土交通省の調査によると建設業の投資額は平成4年の84兆円をピークに下がり続け、平成28年度の建設投資額は52兆円です。

ぜねた

ぜねた福祉産業と並ぶ一大産業です。

今後も建設投資額が増えることはないと思いますが、維持管理や更新にかかる費用はどんどん増えていきます。

社会を支える上で必要不可欠な業界であるので、今後も魅力を発信を続けていきたいです。

ぜねた

ぜねた私も魅力を発信できるように頑張ります。

現代社会を影から支える土木構造物について解説しました。

普段あまり意識することはないと思いますが、どれも普段の生活を支えているものです。

今は見学会など色々な取り組みを行っていますので、是非直接自分の目で見てみることをおすすめします。

以上、世の中を支えてるインフラについて土木技術者の目線から解説しました。

参考書籍

『公共工事積算額』

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

『つちとき』にコメントする