\ 公式LINE登録は完全無料 /

今すぐお友達になる公式LINE限定で、土木施工管理技士試験対策のプレミアム記事を公開中

「丁張ってなにかわからない・・・」

「丁張ってどうやってかけるのかわからない・・・」

「土木の工事でもっと効率的に丁張をかける方法を知りたい!」

こんな悩みを抱えている方、ご安心ください。この記事では土木工事で必要な丁張りについて、計算方法から、かけ方まで全て解説します。

ぜねた

ぜねた一度、覚えてしまえば、丁張りは簡単にかけられます!

そこで、この記事では、土木工事において丁張りを”早く””正確に”かけるコツをまとめました。

もちろん、丁張りをかける経験をたくさん積めば、自然に早く正確にかけることができるようになるでしょう。結局、経験に勝るものはないからです。

しかし、私が7年間土木の工事監督として経験した丁張りをかけるコツをお伝えするので、同期よりちょっと先に進みたい方や、先輩から怒られたくな方には役に立つので、ぜひ参考にしてください。

なお、丁張をかける際に必要な道具については、[丁張の道具7選!現場経験7年の元ゼネコンが実際に使ってよかった道具を紹介!]で詳しく解説しているので、よかったら参考にしてください

執筆者

『つちとき塾』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|【経験工種類】道路土工事、トンネル、PC上工、橋梁下部工|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』著者

一日中何十本と丁張をかけた1級土木施工管理技士の元ゼネコンマンが、土木の工事で大切な丁張について解説します。

なお、丁張をかける際に必要な道具については、[丁張の道具7選!現場経験7年の元ゼネコンが実際に使ってよかった道具を紹介!]で詳しく解説しているので、よかったら参考にしてください。

丁張とは、工事現場で用いる木製の仮説構造物です。

工事目的物を作るための基準として、木杭や貫板により、位置と高さを現場で示します。

工事を進めていく上で、工事目的物を構築するためのポイントは、 “位置と高さ”です。

丁張りがあることで、平面的な位置であるX、Yに、高さの軸Zを加えて、3次元で”どの場所に””どの高さ”でモノを作るのかを、現場に可視化することができます。

実際に、丁張りが現場にかかっていることで、元請けの職員から現場で作業を行う作業員まで、工事関係者間で正確なイメージを共有できるのです。

丁張りをかけるためには、以下の準備が必要です。

・基準となる位置と高さ

・丁張りをかけるために使用する道具

まず、基準となる設計の位置と高さが必要です。設計図書などから基準となる位置と高さを準備しましょう。

・位置となる座標(X、Y)

・標高(Z)

次に、必要なものが道具です。

以下の部材や道具を用意しましょう。

・木杭、貫板(丁張りの部材)

・鋲、釘、スプレー(測量して位置を出した際に使用)

・掛矢(かけや)、鉄ピン、大ハンマー(木杭を打ち付ける際に使用する道具)

・ハンマー、ノコギリ、スケール、水平器、スラント、計算機、油性ペン(貫板をかける際に使用する工具など)

丁張をかける理由は以下の3つです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

丁張りをかけることは、工事の目的物を実際の現場で具体的に示すことができるという大きな利点があります。丁張りにより、工事目的物をどの位置に、どの高さで建設すべきかが一目瞭然となります。

ぜねた

ぜねた現場で丁張を見れば、誰でも位置と高さがわかりますよね

これは、設計図面という二次元の情報だけでは十分に把握できない、現場の状況と設計との関係を実践的に示すものです。たとえば、掘削の深さ、盛土の高さ、構造物の正確な位置関係などを、実際に目で見て確認することができます。

このように現場で視覚的に確認できることで、元請け職員や作業員など工事関係者が完成形を共通のイメージとして持つことができるので、作業効率の向上や手戻りの防止につながり、さらに可視化された情報をもとに、施工計画における問題点の早期発見も可能になるでしょう。

ちょっと想像してみてください。

これは極端な例ですが、「どちらがわかりやすいか」「間違いがないか」と言ったら、2つ目の方が圧倒的にわかりやすいですよね?

現場でしっかりとした指示を出すためにも、丁張りは必要不可欠です。

このように丁張りは、単なる目印以上の役割を果たす、非常に重要な工程だと言えます。

建設現場において最も避けなければならないのは、“間違ったもの”を作ること。

間違った施工を防ぐために、位置や高さの墨出しや丁張りの設置後は、異なる方法で確認を行うことが重要です。

実際に、丁張りは、かけて終わりではありません。むしろ、かけた丁張りは、施工する予定の工事目的物が正しい位置と高さなのかを繰り返し確認するための「基準」となります。

例えば、丁張りの杭間隔を再度測定したり、水平貫の高さを別の測量機器でチェックしたりすることで、計算間違いといったヒューマンエラーを含めた施工ミスを事前に防ぐことができます。

ぜねた

ぜねたむしろ、丁張りは「確認作業を可能にする」ために設置されるものと言えます

現場での施工管理の方法として、法丁張以外は現場につきっきりでいることが可能であれば、わざわざ丁張をかける必要はないと思っています。常にその現場にいて、必要な位置を光波で出して、レベルで高さを当たることで、必要な位置も高さもわかります。

ぜねた

ぜねたもちろん、法面の構築においては、法丁張が必ず必要です

しかし、現実的には、一人の監督が常に現場に張り付き、全ての作業の度に測量を行うことは不可能です。

丁張をかけることで、監督が現場を離れている間でも、作業員は丁張を基準に作業を進めることができます。つまり、丁張は監督の「分身」として機能することで、現場作業を進める役割を担います。

これにより、現場監督は、品質管理、安全管理、工程管理といった、他の業務に集中することができ、現場全体の生産性を向上させることが可能になります。

土木の工事で使用する丁張りは以下の3種類です。

・トンボ

・門型

・法面丁張り

丁張といってもいくつか種類があるので、紹介します。

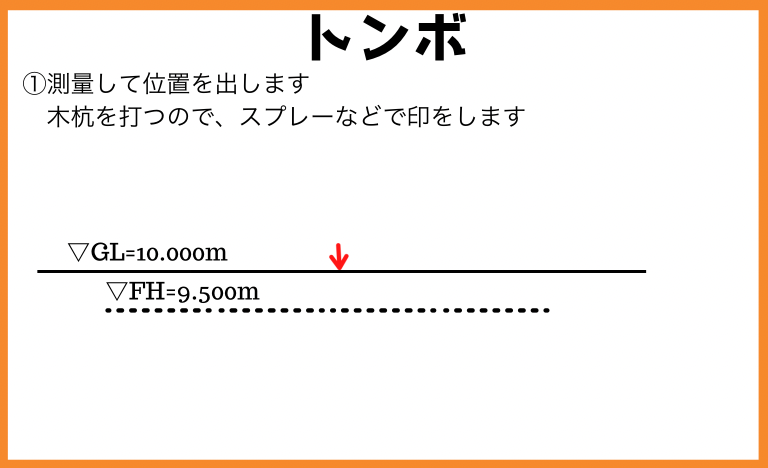

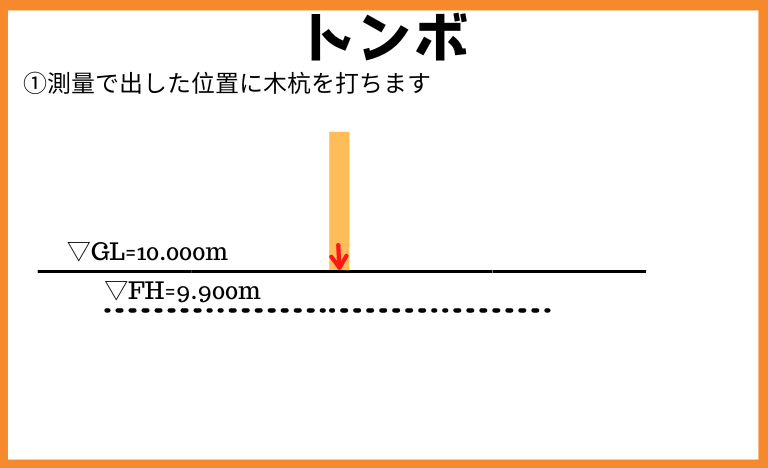

一番簡単な丁張で、昆虫の蜻蛉(とんぼ)のような形をしていることから“トンボ”と呼ばれます。具体的には、1本の杭を地面に打ち込み、それに貫板を取り付けたシンプルな構造です。

土工事の仕上がり面や、法肩など位置と高さを示す必要がある場所で使用します。貫板に、設計図書に基づいた高さや位置を示す印をつけ、それを基準に作業を行います。

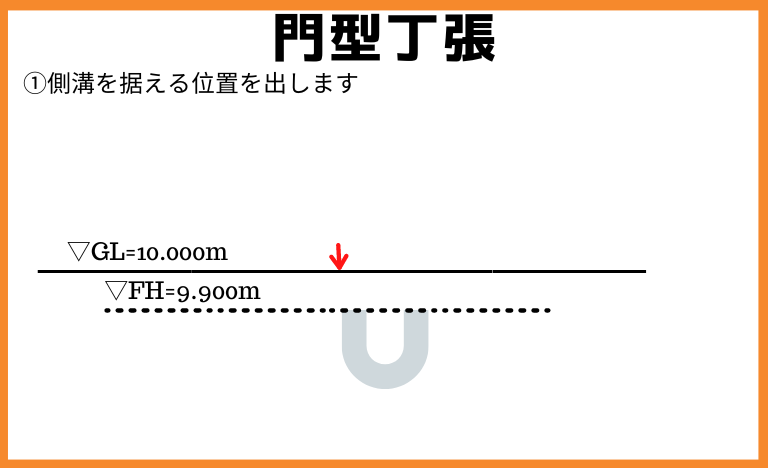

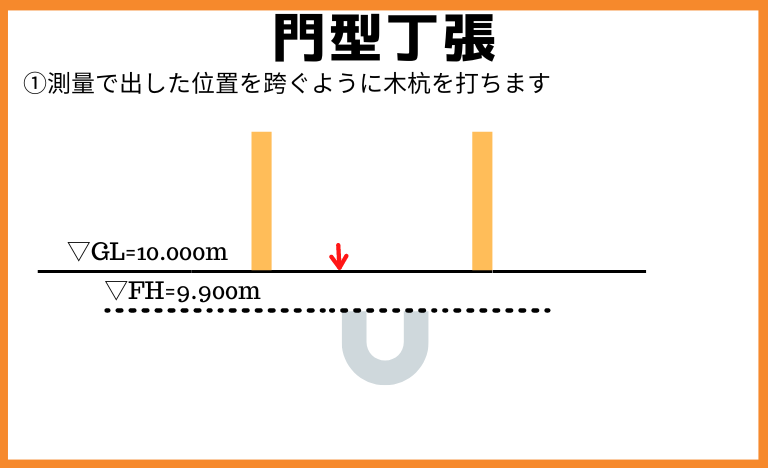

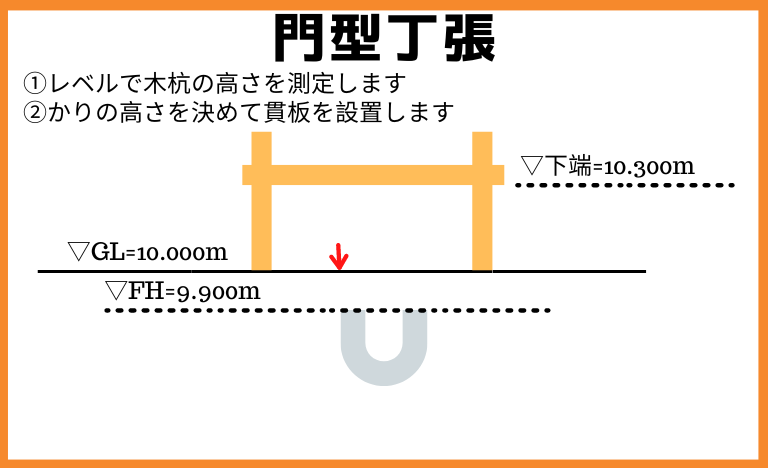

側溝などを据えるときに用いる丁張で、門の形をしていることから門型丁張と呼ばれます。トンボとの違いは、位置を示すことができること。横にかかる貫板に釘を打つことで位置を示すことができます。

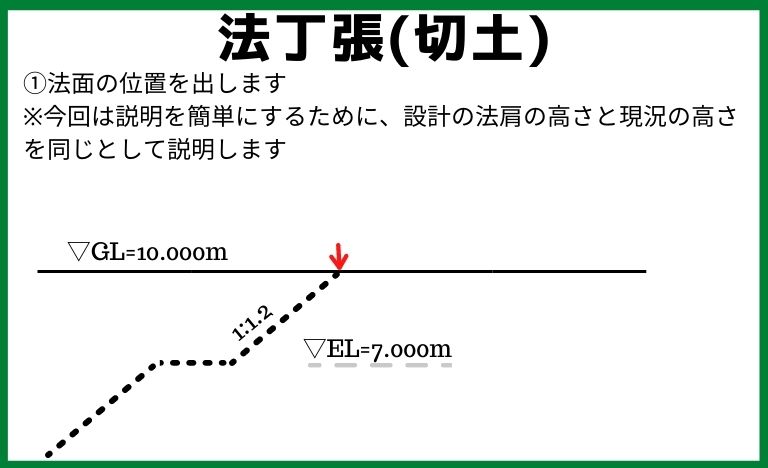

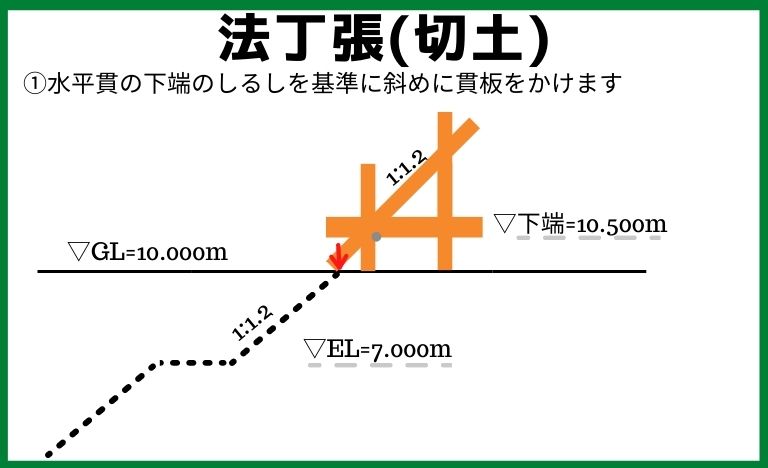

法面の位置と向きを示す丁張で、かけるのに一番難易度が高い丁張です。

ぜねた

ぜねた手間も時間も多くかかって、正直めんどくさいんですよね

先ほども言いましたが、法丁張の重要な要素として”向き”があること。位置だけでなくあり”方向”もしっかりと位置を出しましょう。

なお、法面の勾配については、[法面の安定勾配とは!?5秒で解決!]で詳しく解説しています。

丁張をかけると言っても、いろいろな種類があります。

ここでは種類に応じた丁張のかけ方を一つ一つ丁寧に解説するので、一緒に確認していきましょう。

「トンボ」と「門型丁張」は基本的に大きく変わりはしないので、一緒にまとめて解説します。

トンボの場合はスプレー、門型の場合は釘や、鋲で位置を出します。

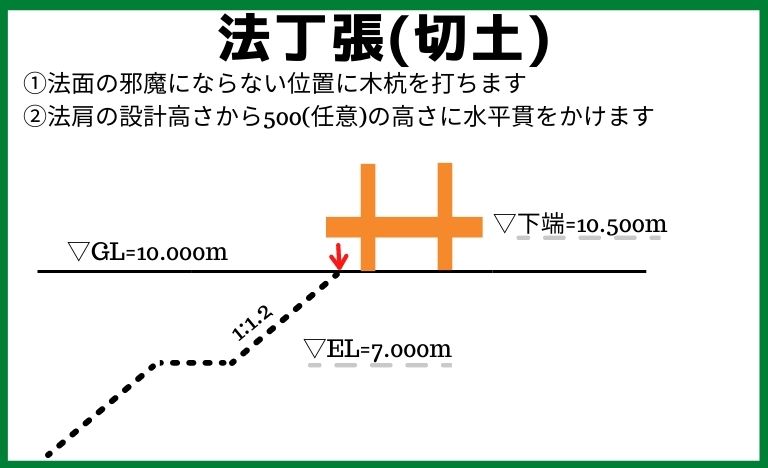

グラつかない程度まで、木杭を地面に打ち付けます。

ぜねた

ぜねたかけやを使って木杭を打ちましょう

※木杭はできるだけ垂直になるように打ちましょう

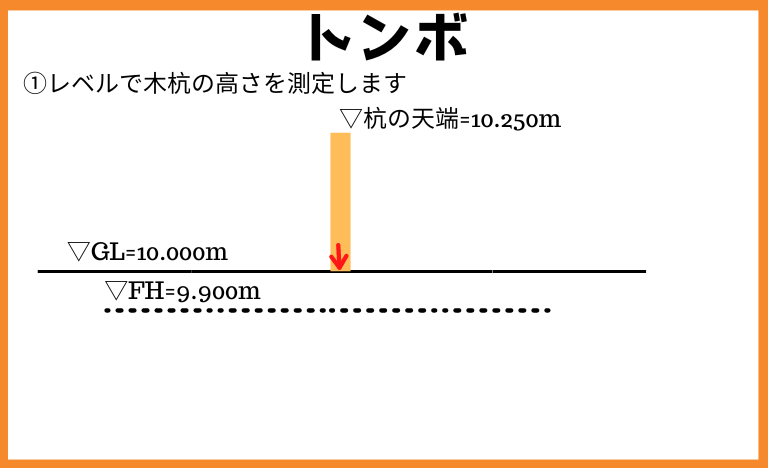

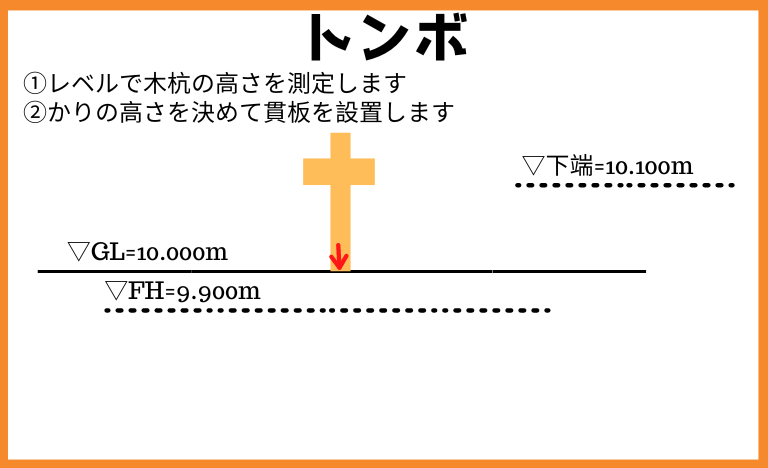

レベルで杭頭の高さを測定します。

かりの高さを決めて貫板を水平に設置します

これで完成です。

まず、トンボや門型の丁張の役割は「現場に位置と高さ」を示すことです。

ぜねた

ぜねたあくまで仮設の構造物なので、少々不格好でも大丈夫です

ちなみに、側溝用の丁張については、[側溝用の丁張りを元ゼネコンマンが解説!]で詳しく解説しています。

他の丁張も同じですが、法丁張は特に事前の準備が大切です。

事前に計算しておくものを紹介します。

結局、大事なのは”位置”と”高さ”です。

法丁張の場合は、法尻と法肩の位置と高さがポイントになります。

トンボや門型の丁張でも、同じですが、基本は位置と高さです。

それに加えて法丁張はもう一つポイントがあります。それが方向です。

法面をどの方向に構築するのか?

ここポイントを必ず押さえましょう。

法丁張りは法尻及び法肩の位置と高さ、そして方向

ぜねた

ぜねたあとで向きも大切になるので、向きを示す位置も出しておきましょう。

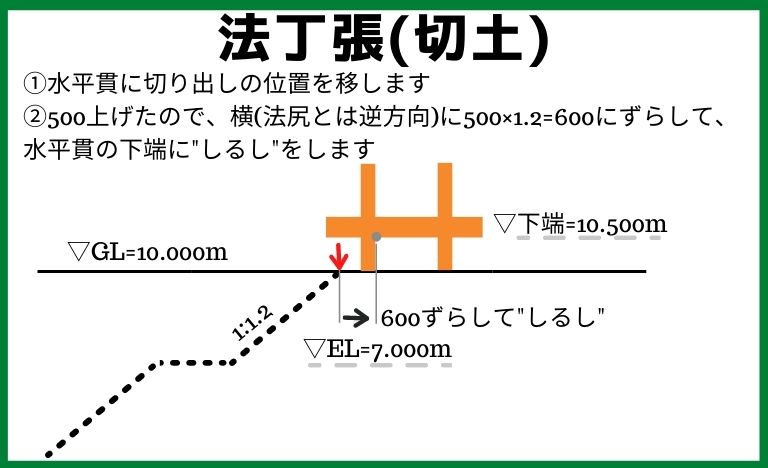

水平貫を法肩の高さから500かりくらいの位置にするとラクです。

法丁張には必要な情報を記入します。以下の内容が一般的な内容です。

基本がわかれば後は繰り返し丁張をかけることで早く正確に丁張をかけることができるようになります。

ぜねた

ぜねた何事も経験ですね。

法面丁張について、[法面には法丁張!丁張りを元ゼネコンマンが解説!]で詳しく解説しています。

丁張りのかけ方でよくある質問をまとめました。

「丁張り(ちょうはり)」は、建設の工事の準備の段階として、木杭や貫板を用いて“施工の基準となる仮設物“です。

丁張りの種類は以下の通り。

・トンボ…法肩などの位置と高さを示す丁張り

・門型…門のように杭2本に対して水平抜きをかける丁張りで、側溝などの設置の際に掘削の邪魔になりにくい

・法丁張り…切土や盛土が発生する際にかける丁張り

必要な道具は以下の通り。

木杭、貫板

鋲、釘、スプレー

スケール、水平器、スラント、計算機、油性ペン

掛矢、鉄ピン、大ハンマー、ハンマー、ノコギリ

土木工事で必要な丁張のかけ方について簡単に解説しました。

丁張をかけた後は別の方法で丁張があっているか必ず確認することが大切です。

丁張のかけ方は4つのステップで簡単にかけられる

丁張をかけることで時間を有効に使える

丁張をかけることで視覚的に現場を確認することができる

以上、土木工事の基本である丁張のかけ方について解説しました。

施工管理技士の受験を考えている方は、「独学サポート事務局って口コミや評判良くて、実績もすごいけどどうなの?実際に利用した結果 【論文の代行は効果アリ】」を参考にしてみてください。

施工管理技士の資格は国家資格なので、一人前の技術者の証になります。私の同僚はこのサービスを利用して、一度落ちた実地試験を翌年合格しました。

独学で勉強している人にはおすすめのサービスです。

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

『つちとき』にコメントする