\ 公式LINE登録は完全無料 /

今すぐお友達になる公式LINE限定で、土木施工管理技士試験対策のプレミアム記事を公開中

若手技術者

若手技術者土の変化率について知りたい

若手技術者

若手技術者土の変化率の計算方法がイマイチわからない

本記事は、こんな悩みを解決します。

土量の変化率について

変化率の注意点

土量の変化率を使った簡単な計算問題

土量の変化率は、土工事の施工計画を立案する際に重要な値です。

では、土の変化率を無視して土量計算をすると、どうなるでしょうか?

ダンプトラックの運搬計画が大きく狂い、最悪の場合は工期遅延や利益がなくなってしまうかもしれません。

そこで本記事では、土量の変化率をどのように考慮して計算すべきか、また一般的な土量の変化率の値について、わかりやすく解説します。

特に土木施工管理技士試験でもよく出題されるテーマですので、資格取得を目指している方は必見です!

本記事を読み進めることで、専門知識に基づいた適切な施工管理手法を習得でき、結果として利益が出る現場運営が実現できるでしょう。

執筆者

『つちとき塾』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|【経験工種】道路土工事、トンネル、PC上工、橋梁下部工|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』著者

土工事経験のある1級土木施工管理技士の元現場監督が、土木の工事で大切な土量変化率について解説します。

なお、土工事において必須項目の丁張をかける方法については、[丁張りのかけ方【完全版ガイド】種類や計算方法、やり方、手順を徹底解説]で詳しく解説しているので、よかったら参考にしてください。

若手技術者

若手技術者土量の変化率を算出する方法が知りたいです

ぜねた

ぜねた土量の変化率を理解するためには、土の状態を理解しましょう

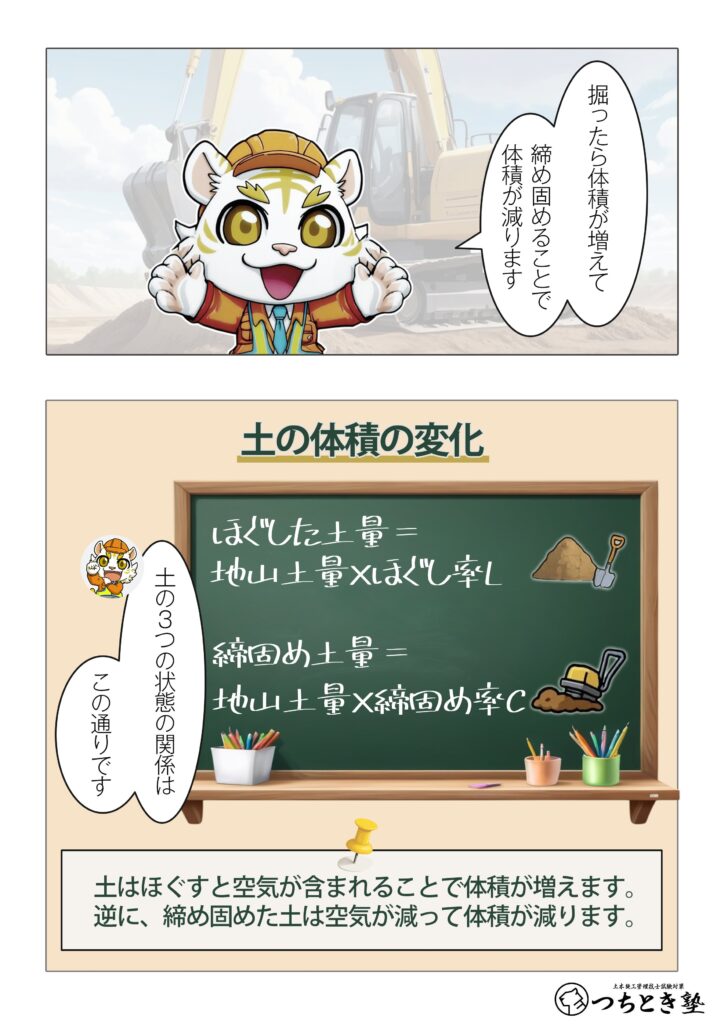

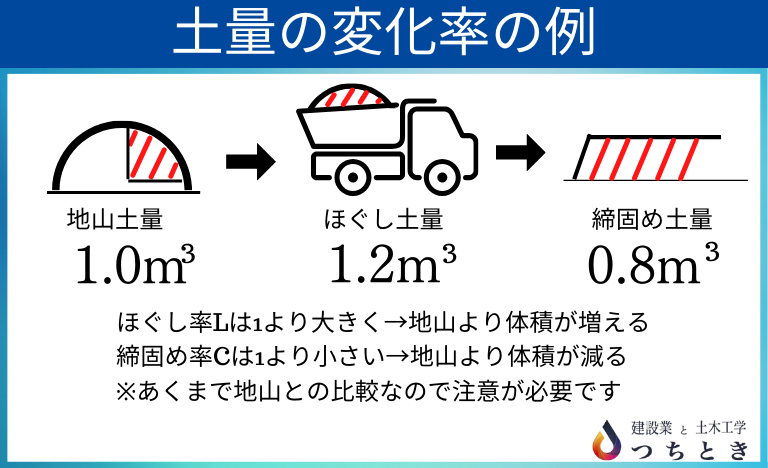

土量の変化率は、”地山の体積1”に対して「ほぐした状態」「締め固めた状態」における体積の比率です。

土の変化率

ほぐし率L=ほぐした土量(㎥)/地山土量(㎥)

締固め率C=締固め土量(㎥)/地山土量(㎥)

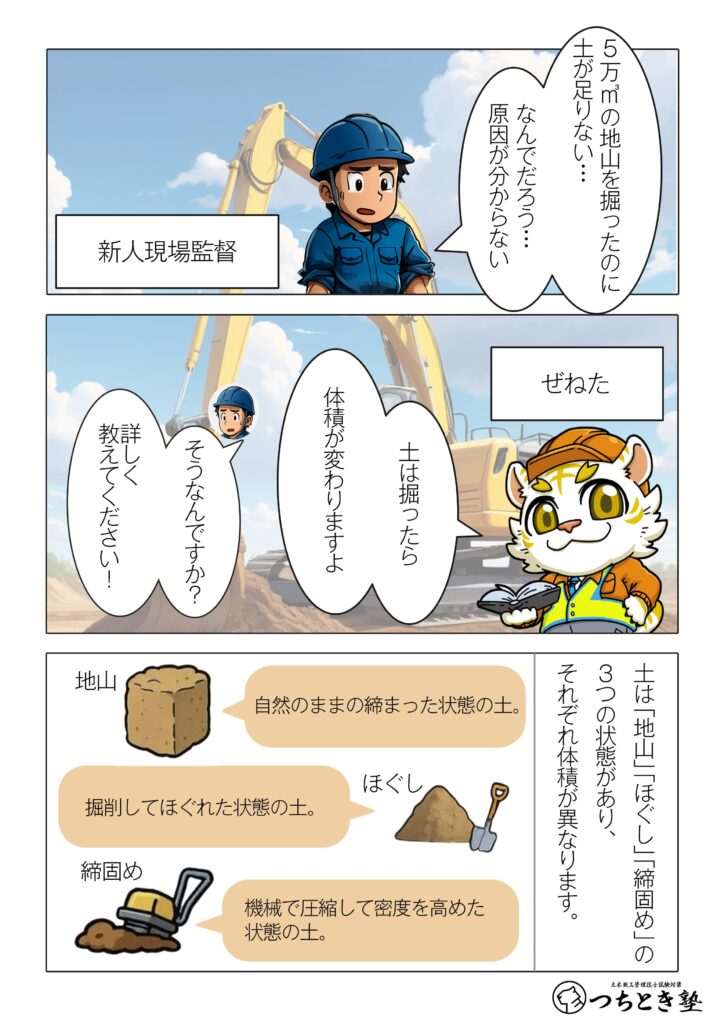

変化率には、以下の3つの土の状態が重要です。

と、いきなり、解説していも理解が進まないと思うので、土の状態について詳しく解説します。

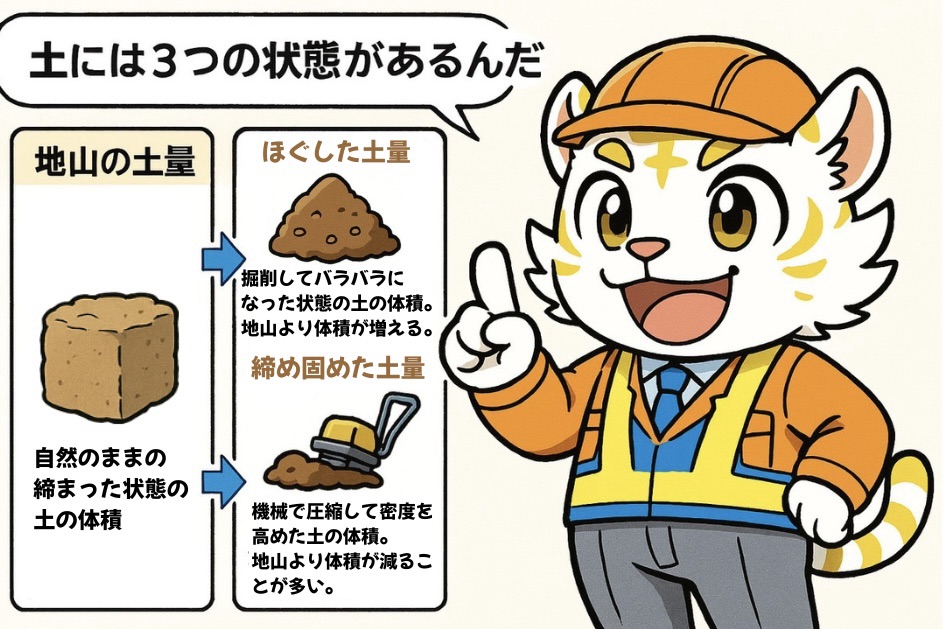

土の状態は大きく3つに分けられて、それぞれの状態によって体積が異なります。

土量の計算をする前に、まずは土の状態と土量について理解を深めましょう。

わかりやすく解説すると、地山をショベルやバックホウで掘削すると、土がほぐれて体積が増加します。

これが、地山の状態とルーズな状態の違いです。

ぜねた

ぜねた掘削することで土に空気が含まれることで、体積が増加します

そのため、地山を切土してほぐした土量は、基本的に地山の土量に比べて多くなります。

逆に、土をローラ等で転圧することにより、締固まることで一般的には体積が小さくなります。

ぜねた

ぜねた締固めて空気を追い出すと体積が圧縮されます

後ほど詳しく解説しますが、地山を切土してほぐしてから盛土をした場合、一般的に盛土量は地山の土量より少なくなります。

※岩や礫混じりの土の場合、地山より多くなることがあります。

このように土は状態によって、体積が大きく異なります。

その関係性は土の変化率を考慮することで、計算することが可能です。

一般的に地山の状態を基本として、体積の変化率を土の変化率といい、ほぐし率Lと締固め率Cで表します。

ほぐし率L=ほぐした土量(㎥)/地山土量(㎥)

締固め率C=締固め土量(㎥)/地山土量(㎥)

ほぐし率Lと締固め率Cについて、詳しく解説します。

ほぐし率の計算式は以下の通りです。

ほぐし率(L)=ほぐした土量(㎥)/地山土量(㎥)

ぜねた

ぜねた土がほぐれた状態をほぐし土量といいますが、他にも「ふけた状態」という表現もします

地山の土量からほぐし土量を計算するために、ほぐし率を使用します。

土砂の場合、”ほぐし率”はおよそ1.2程度です

つまり、言い換えると”地山の土に対して土をほぐすと1.2倍の体積になる”ということ。

実際に、ほぐし率はどのように使うのかと言うと、土の”運搬計画”を立てるのに用います。

ぜねた

ぜねた「〇〇㎥の地山に対して、〇台のダンプが必要だな」という計算をするのに使用します

運搬機械の積載量は、「重量(t)」と「容積(㎥)」の2つの制限を受けます。

土の密度が大きい・・・積載重量によって運搬量が決まる

土の密度が小さい・・・積載容量によって運搬量が決まる

地山の密度と変化率Lが求まることで、ダンプの台数を算出することができます。

実際に計算方法については後ほど解説するとして、次は締固め率について解説します。

締固め率は、先ほどの式の通り”地山”と”締固めた(Compaction)状態の土”との体積の比のこと。

締固め率C=締固め土量(㎥)/地山土量(㎥)

「地山の土に対して、締め固めると体積はどのように変化するのか」を算出するために使用します。

土砂の場合、締固め率はおよそ0.9程度です

つまり、地山の土の量に対して締め固めた土は0.9倍の体積になるということ。

では、実際に締固め率はどのような時に使用するのかというと、土の“配分計画”を立てるのに使用します。

土工事の計画を立てるのに、重要な指標となり、工事の原価を組み立てるうえで重要な要素です。

変化率は掘削及び運搬中のロスや、地盤の沈下による盛土量の増加は含みません

ここで注意しなくてはいけないのが、締固め率は締固める前のほぐした状態の比率ではなく、地山との比率であるといこと。

ほぐした状態の土との比率ではないため、ほぐした状態の土に対してはもっと体積は小さくなります。

ほぐした土量から締固め土量が0.9倍→締固め率:0.9は❌

ぜねた

ぜねた経験者でも間違えやすいポイントなので注意しましょう。締固め率はあくまでも地山との比較です。

ほぐし率1.2、締固め率0.8とした場合

1㎥の地山は以下のようになります。

ほぐした土量1.2㎥

締め固めた後の土量0.8㎥

ほぐした土量から締固めた後の土量は、

0.8÷1.2=0.6666…倍

ということになります。

つまり、運搬する土量から、0.67倍の大きさになってしまうということ。

ぜねた

ぜねたほぐした状態の土と比較ではありません。

最初は間違えやすいので注意です!

土の変化率である「ほぐし率L」及「締固め率C」の値は、土の質によって大きく異なります。

ぜねた

ぜねた土砂の場合はL=1.2、C=0.9が一般的です

土の質によって変化率は大きく異なります。

一例として、国土交通省の『土木工事積算基準』では土量の変化率を以下のように定めています。

| 分類名称 | 変化率L | 変化率C |

|---|---|---|

| 主要区分 | 標準値 | 標準値 |

| レキ質土 | 1.20 | 0.90 |

| 砂及び砂質土 | 1.20 | 0.90 |

| 粘性土 | 1.25 | 0.90 |

| 岩塊玉石 | 1.20 | 1.00 |

| 転石混り土(Ⅰ) | 1.25 | 0.96 |

| 〃(Ⅱ) | 1.32 | 1.04 |

| 〃(Ⅲ) | 1.39 | 1.11 |

| 軟岩(Ⅰ) | 1.30 | 1.15 |

| 〃(Ⅱ) | 1.50 | 1.20 |

| 中硬岩 | 1.60 | 1.25 |

| 硬岩(Ⅰ) | 1.65 | 1.40 |

| 〃(Ⅱ) | 1.65 | 1.40 |

引用:国土交通省『土木工事積算基準』より

なお、以下の表の土量の換算係数を用いることで、手軽に簡単に土量を求めることができます。

| 求める作業量(Q) 基準作業量(q) | 地山土量 地山の土量 | 運搬土量 ほぐした土量 | 盛土量 締固めた土 |

|---|---|---|---|

| 地山土量 地山の土量 | 1 | L | C |

| 運搬土量 ほぐした土量 | 1/L | 1 | C/L |

| 盛土量 締固めた土 | 1/C | L/C | 1 |

計算例

1000㎥の盛土を行う場合、ほぐし土量はどれくらい必要か?

なお、土量変化率をL=1.20 C=0.9とする。

答え

1.333m3

解答例

先ほどの表より

ほぐした土量=L/C×締固めた土量

となり、

1.2/0.9×1,000≒1,333㎥

となります。

式を用いた計算だと、少し理解が難しい方に向けて順番に詳しく解説します。

まずは、締固め率から地山土量を計算し、地山土量からほぐし土量を計算していきます。

解答例2

締固めた土量=地山土量×締固め率C

1000=地山土量×0.9

となり、

地山土量=1,000÷0.9

=1.111・・・

となります。

次に、地山土量からほぐし土量を計算します。

運搬土量=地山土量×ほぐし率L

=1.111×1.2

=1.333・・・

土量の変化率に対して、理解できたと思います。

ここで一度、土の変化率の練習問題を解いてみましょう。

盛土量A=1500㎥が必要な土工事で、現場で利用できる地山がB=800㎥であるとき購入する土量を求めよ。

ただし、現場で利用できる土のほぐし率L=1.2、現場で利用できる土の締固め率C=0.8、購入土のほぐし率L’=1.1、購入土の締固め率C’=0.9とする。

1500-800=700㎥は誤りです

①現場で使用できる地山の盛土量 B×C=800×0.8=640㎥

②購入土の盛土量 D=A-B×C=1500-640=860㎥

③購入土の地山土量 E=D÷C’=(A-B×C)÷C’=860÷0.9=955.5㎥

④購入土の運搬土量 F=E×L’=D÷C’×L’=955.5×1.1=1051.1㎥

購入する土量は1051.1㎥となります。

答え:1,051.1㎥

ぜねた

ぜねた土量の変化率を考慮しないと、約300㎥も差があります。知らないと現場で大変なことになるので、しっかりと覚えましょう。

また、土量の計算については[土量計算について一級土木施工管理技士が徹底解説!]で詳しく解説しています。

土量の変化率は、土の配分計画や、機械の選定を行う上で重要な要素です。

施工前の段階で、 過去のデータや統計をもとに推測しますが、実際に工事を進めていくうえで、乖離が生じることもあります。

そのため、工事がある程度進んだ段階で、 現場で土量の計測を行い、 実際の土の変化率を算出することもあるでしょう。

ここでは、 実際に土量の変化率を算出するために、必要な土量の計測方法について解説します。

・平均断面法

・メッシュ法

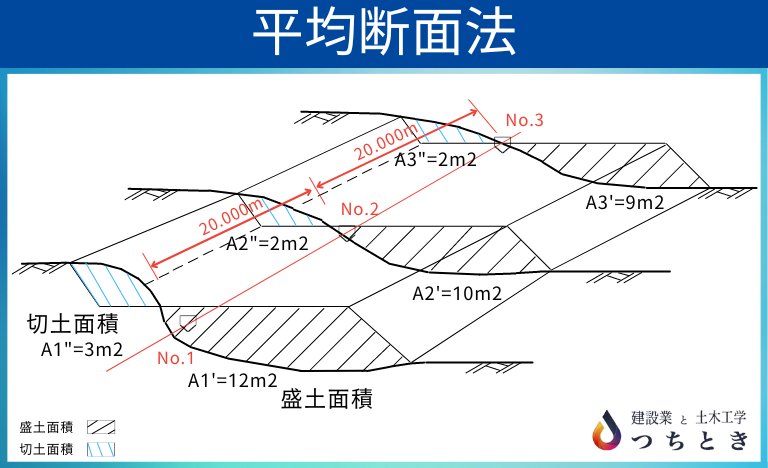

道路や鉄道、堤防など、起点から終点まで距離が長く、現況の地盤から大きく高さが変化する場合に用いられるのが平均断面法です。

平均断面法は、2点の断面の平均断面積 A’に2点間の距離Lを乗じて体積を算出します。

ぜねた

ぜねた道路土工事のような”線上の土量計算”において用いられる方法です。

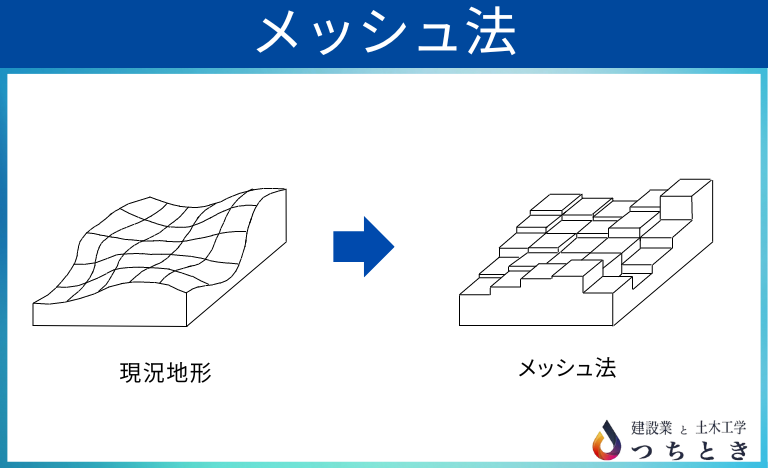

また、造成工事等に用いられる方法が、メッシュ法です。

造成工事のような広い工事範囲において、高さがそれほど変わらないような工事に適しています。

メッシュ法は、縦横に10mや5mなど等間隔で、メッシュ状に分割し、高さの計測を行う方法です。

4点の高さからメッシュ1つの平均高さを算出し、 体積を計算します。

実際の計測方法について理解ができたところで、 実際に、「地山の土量」 「ほぐした土量」 「締固められた土量」 と、それぞれの状態において、 体積を計測する方法をお伝えします。

地山の土量を測定する一般的な方法は、以下の2点です。

地山の土量の計測方法

・平均断面

・メッシュ法

道路や鉄道、堤防など、 起点から終点まで距離が長く、現況の地盤から大きく高さが変化する場合に用いられるのが、平均断面法です。

光波を用いて現況を計測することで、 設計の値と比較し、土量を計算することができます。

また、造成工事等に用いられる方法が、メッシュ法です。

造成工事のような広い工事範囲において、高さがそれほど変わらないような工事に適しています。

一番測定することが難しいのが、ほぐした状態における体積(ほぐし土量)です。

なぜなら、ほぐした状態の土は、そのまま運搬機械に積み上げることから、計測する機会をつくることが困難であることに加えて、締固まった状態ではないため、正確な形状の測定が困難であるから。

実際に、ほぐし土量を算出するには、ダンプの荷台の大きさから体積を算出するなど、運搬機械の荷台の大きさと台数から算出します。

例

10tダンプ 200台→1,000㎡ (1台5m換算)

一番誤差が大きい部分であり、 実際に土量の変化率を算出した場合、信頼性が低いと言えるでしょう。

締固めた状態の土量を測定する一般的な方法は、以下の3点です。

締固めた土量の計測方法

・平均断面

・メッシュ法

・四角錐台

締固めた後の土量は、締固め予定の土の搬入前と後の形状の差から算出します。

そのため、高精度な計測をするためには、前後で計測することです。

工種に合わせて、最適な方法を選択しましょう。

平均断面法による計測は、地山の状態を計測する方法と同様です。

土の搬入前に測量を行い、土を搬入して締固めた後に同じように測量を行うことで、 差を算出できます。

メッシュ法では、土の搬入前と後で同じ位置で高さの計測することで、その差を求めます。

そして、算出した高さの差に面積をかけることで土量を算出します。

また、四角錐台の計算方法を用いることでも土量を算出できます。

四角錐台の上面と底面2辺と高さの5つの要素を使って、計算する方法です。

詳しくは、「台形(四角錐台)の体積の求め方!オベリスクの体積計算について解説」の記事で実際の計算例を交えて解説しています。

「土量の計測に人でも時間もかかって大変・・・」

「1人で測量できたらいいのに・・」

といったお悩みないですか?

土量を計測するためには、 最低2人以上の人出と測量機器が必要です。

ぜねた

ぜねた土量の計測って、手間も時間もかかる作業ですよね。実際に、私が経験した約2kmにわたる道路土工事の現場では、 毎月全段断面を測量して土量を算出していましたが、時間も労力もかかって大変でした。

ほぼ半日は測量に費やし、その後、事務所に戻り測量結果をまとめて図面に起こすことに半日はかかっていました。

「あー。 この手間が少しでも楽になったらいいのに」

と、日々、思っていました。

そこで、ここではそんなお悩みを解決する最新の技術を使った土量の計測方法について解説します。

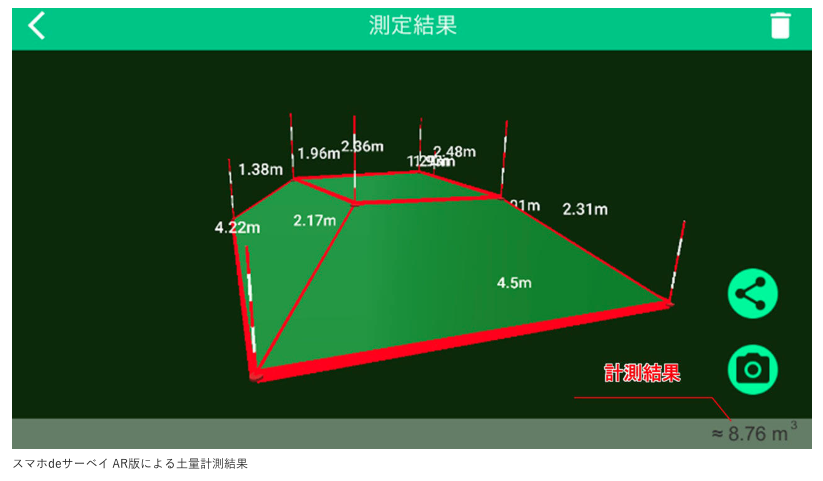

株式会社大林組と株式会社エム・ソフトが共同開発したスマートフォンアプリケーションの「スマホ de サーベイ®」(以下、スマホdeサーベイ)です。

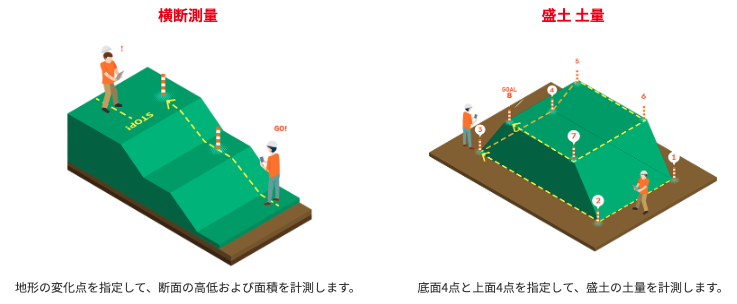

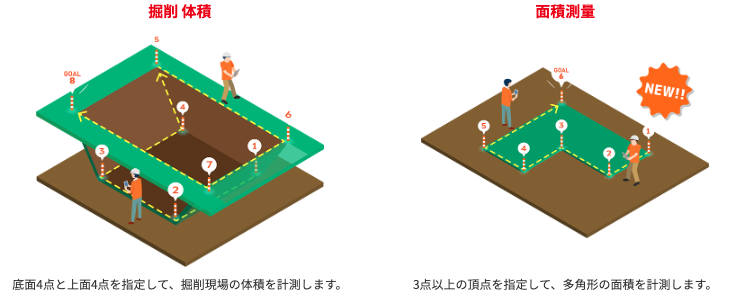

スマホ de サーベイは、「ひとりで」 「スマホで」 「即座に」 測量ができるARアプリ。

このアプリを使用すれば、トータルステーションや巻き尺、レベルも不要で土量の計算が可能です。しかも、スマホのみで、一人で測量できます。

そして、測量結果はすぐに画像になるので結果の確認が不要です。

だから、「事務所に戻って図面化したけど、測量ミスがあってもう一度次の日に測量しなおし。」

なんて、“建設業あるある“も過去のものになるかも。

使用方法も簡単です。

引用: スマホ de サーベイ

興味がある方は、ぜひダウンロードしてください。

| 提供元 | 株式会社エム・ソフト M.SOFT CO.,LTD. |

|---|---|

| 使用できる機能 | 【横断測量】【盛土 土量】【掘削 体積】【面積測量】 |

| 金額 | 300円 |

| 利用可能媒体 | iPhone・iPad・Android |

| 公式HP | https://www.msoft.co.jp/service/smartphonedesurvey.html |

\ スマホで簡単にダウンロード可能 /

土工事の土量の計算で必要な土の変化率について解説しました。1級土木の試験でも出題される重要な問題です。

土は地山、ほぐした状態、締固めた状態の3つに分類される

ほぐし率L=ほぐした土量(㎥)/地山土量(㎥)

締固め率C=締固め土量(㎥)/地山土量(㎥)

以上、現場の土工事では必須な土量の変化率について解説しました。

参考書籍

『道路土工要綱』平成21年度版

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

『つちとき』にコメントする

コメント一覧 (2件)

とても分かりやすい解説ありがとうございます。

しかし、ほぐし率(L)が運搬計画を立てるのに役立つはずが、配分計画を立てるのに役立つとなっています。

改善していただくとありがたいです。

コメントありがとうございます。

ご指摘のとおり、修正いたしました。