\ 公式LINE登録は完全無料 /

今すぐお友達になる公式LINE限定で、土木施工管理技士試験対策のプレミアム記事を公開中

若手技術者

若手技術者ネットワーク式工程表がわからない

若手技術者

若手技術者ネットワーク式工程表の「メリット」 「デメリット」がわかならい

若手技術者

若手技術者ネットワーク工程表を作成する手順をしりたい

こんな疑問を解決します。

・ネットワーク式工程表の概要について

・ネットワーク式工程表の書き方

・ネットワーク工程表のメリット・デメリット

この記事では、ネットワーク式工程表の概要から書き方、メリット・デメリットについて解説しています。

これを読み終えれば、どんな時にネットワーク式工程表を書けばいいのか理解できて、 実際にネットワーク式工程表が書けるようになれます。

執筆者

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』著者

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|【経験工種類】道路土工事、トンネル、PC上工、橋梁下部工|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』出版

当サイトの運営者ぜねたの詳しいプロフィールは、コチラです。

また、土木施工管理技士に関する情報を音声でも発信しています。

stand.fm

若手技術者

若手技術者ネットワーク式工程表ってどんなものですか?

ぜねた

ぜねた工事全体の流れを把握するのに最適な工程表です

ネットワーク工程表は関連する作業の項目をつなぎ、 工事全体の流れを示すことができる工程表です。工事全体でどの作業が工程に影響を与えるような重点的に管理する必要がある作業なのか一目でわかります。

土木工事では、2~5年などの期間にわたって行う工事といった長期間の工事において用いられる工程表表です。

ぜねた

ぜねた1級土木施工管理技士の試験でも出てくるので、 しっかりと覚えましょう。

ネットワーク工程表には以下のような特徴があります。

工事全体の流れが分かりやすい

工事で最も時間を要する経路が分かる

各工事の関連性が分かる

他の作成には工程表に比べて、作成には熟練を要する

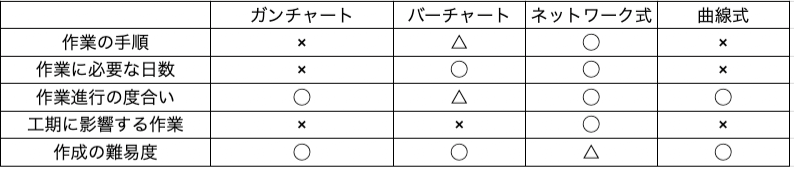

なお、 主な工程表との比較は以下の通りです。

▼他の工程表との比較

ネットワーク工程表は、わかることが多いですが作成に手間を要し、 難易度が高い工程表です。

ぜねた

ぜねたそもそもですが工程表とは何かわかりますか?

若手技術者

若手技術者作業内容を可視化したものでしょうか?

工程表とは工程管理を行うときに用いる管理表の1つです。工事を完了させるまでに生じる作業を可視化して、日数や作業手順を記載し、工程管理を行うために作成して使用します。

工程表があることで、工程表が今どの段階にあって、スムーズに進捗しているのか、それとも問題を抱えているのかを判断する材料になります。

ぜねた

ぜねたその結果、現場で「ムリ・ムラ・ムダ」な作業をなくすことにつながります

現場監督のような施工管理が行う管理は4つあります。

4大施工管理

・品質管理

・工程管理

・安全管理

・原価管理

この中でも工程は、他の安全や原価、品質に大きく影響を与えます。

実際に、ある一定のレベルを超えるほど工事を急ぐと、原価は高くなり、安全に対する意識は薄くなることに加えて、品質も悪くなります。逆に、後期に余裕があるからと、工事のスピードが遅くなると原価がかかってしまいます。

そのため、現場監督にとって適切に工程管理を行うことは重要な仕事です。

若手技術者

若手技術者よくわかない用語が沢山あってパンクしそうで・・

ぜねた

ぜねた一つ一つはそれほど難しくないので、一緒に確認しましょう。

ネットワーク式工程表には独自の専門用語があります。

以下で、ネットワーク式工程表の用語とその意味を解説します。

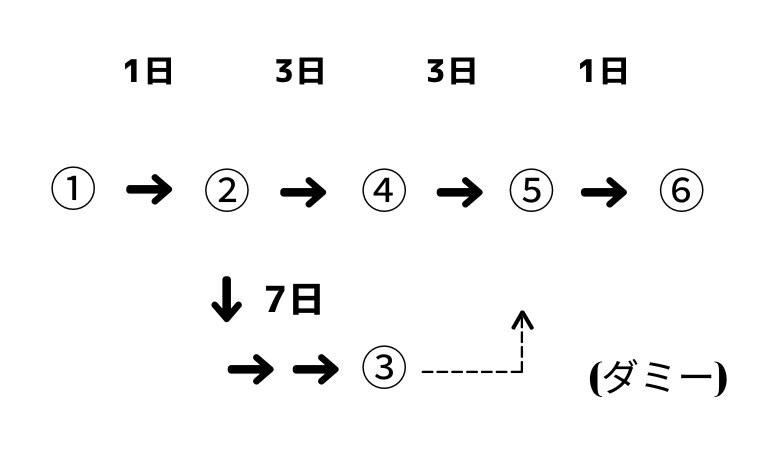

イベント

数字が書いてある〇のこと

各作業の結合点になります。

左から右に向かって、 作業の順番通りに数字が大きくなります。

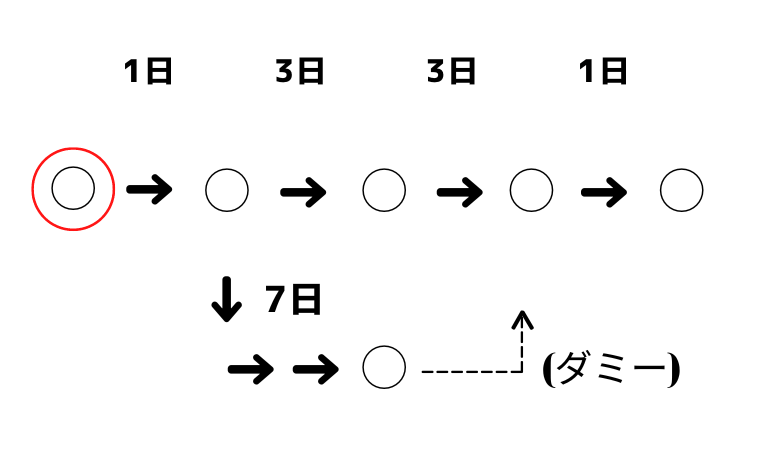

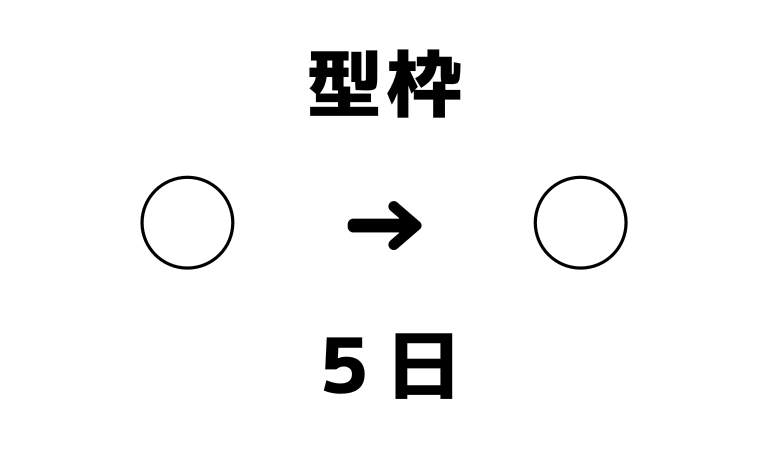

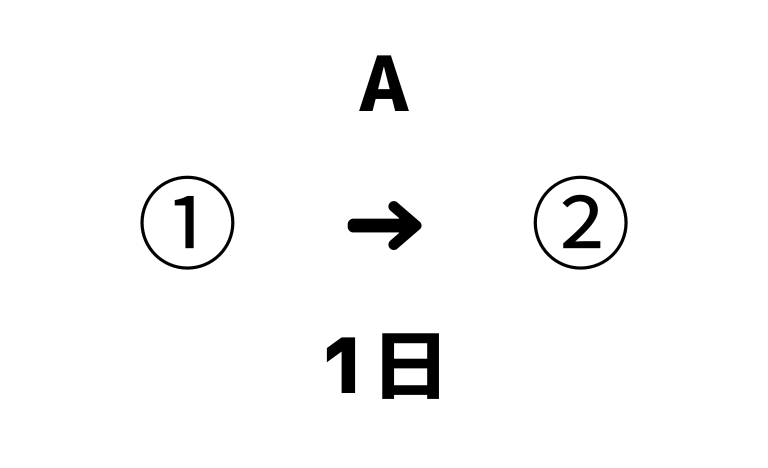

アクティビティ

○と○をつなぐ矢線上に作業内容、 矢線下に作業日数を書き入れたもの

作業の開始から終了までを意味します。

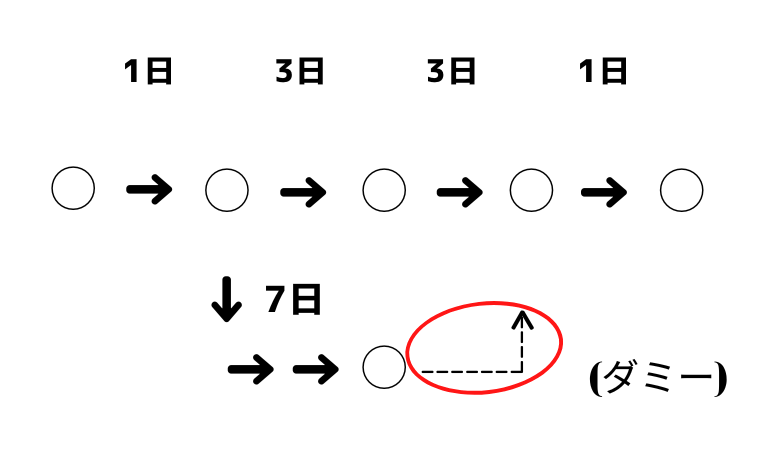

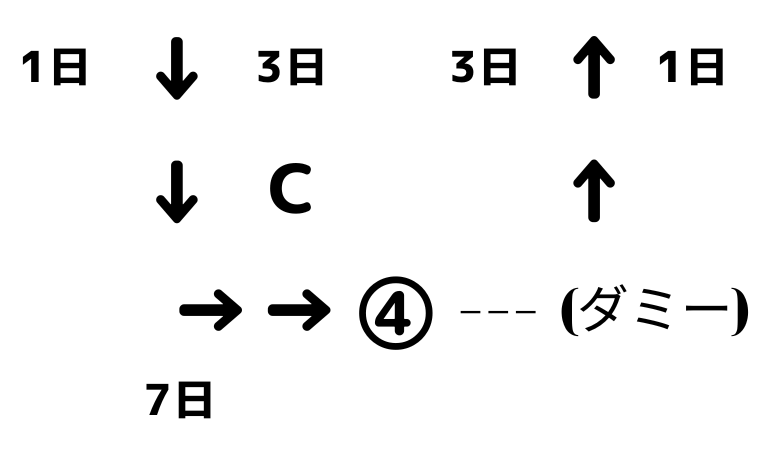

ダミー

作業の順序を規制するために使用される疑似矢線のこと

所要時間が0の擬似作業になります。

クリティカルパス

最も日数がかかる経路のこと

クリティカルパスの日数が、工事に要する日数になります。

クリティカルパス上の作業が遅れるとダイレクトに工事が遅れるので、重点的に管理する作業になります。

ネットワーク式工程表では、 どんな作業に注力するべきか一目でわかるのがメリットです。

上図の場合、 A→B→C→Fがクリティカルパスになります。

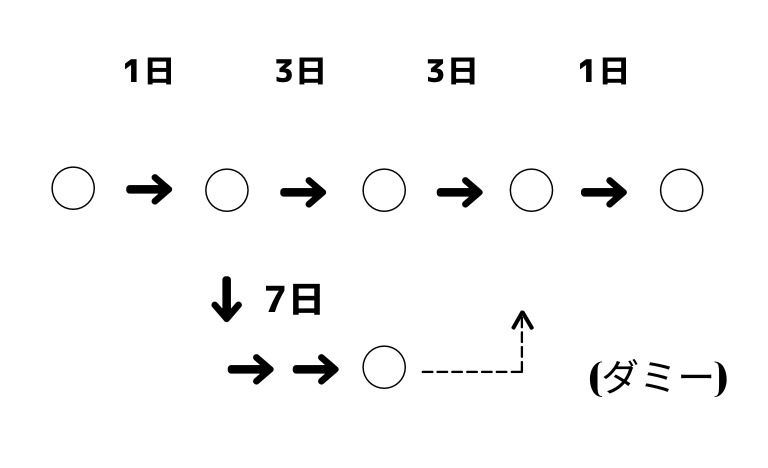

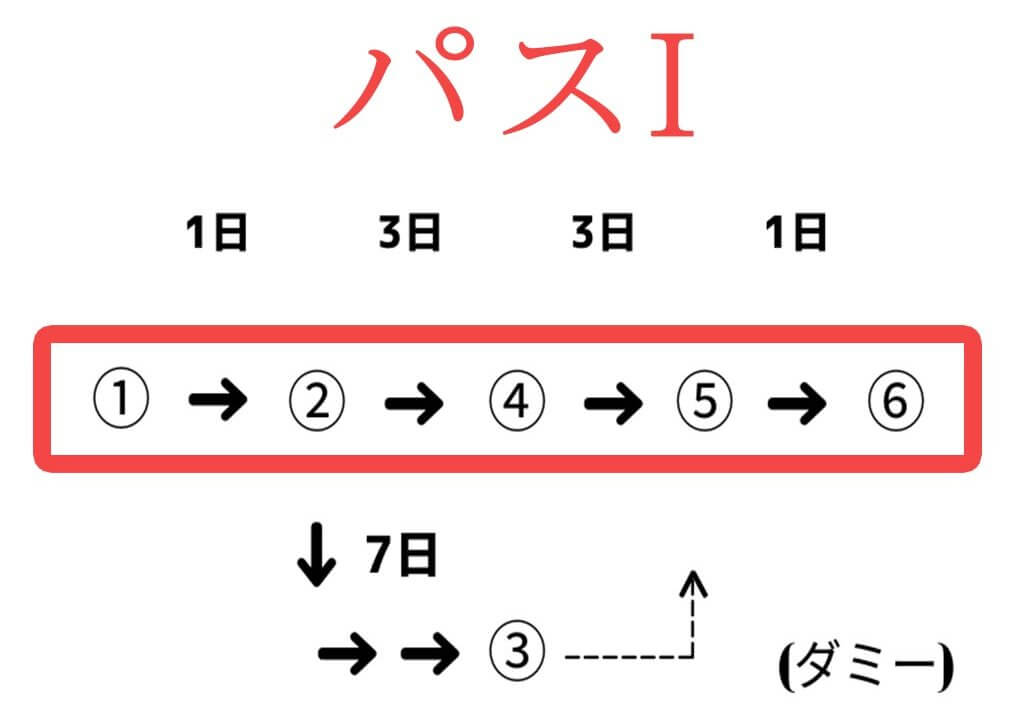

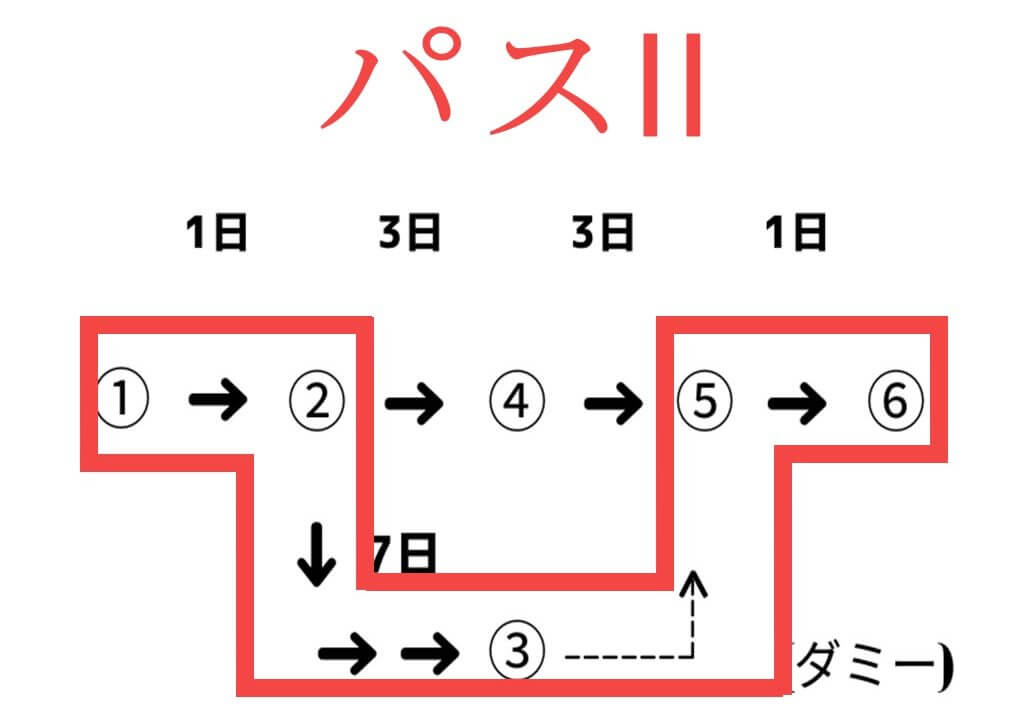

スラックとは

余裕日数のこと

クリティカルパスを基準に対して、 どれだけ余裕があるか示します。

この事例では、パスⅠに対してパスⅡにはフロートが4日あるといいます。

最早開始時刻

ある作業が最も早く開始できる時刻

複数の経路がありイベントに対して複数の矢線がある場合 (ダミーを含める)、最大の値を取ります。

パスⅠ:8日

パスⅡ: 9日

この場合、イベント5の最開始時刻は8日となります。

最早開始時刻がわかることで、 ”材料や作業員がいつ必要になる”か知ることができます。

最遅完了時刻

遅くても”ある作業をいつまでに完了しなければならないか”を示すもの

工事現場では、「遅くても何日までに終ええなくてはいけないのか」理解することは工程管理上、大切なことです。

イベント⑥における最遅終了時刻 9

イベント⑤における最遅終了時刻 8

イベント ④ における最遅終了時刻 5

イベント③における最遅終了時刻 8

イベント②における最遅終了時刻 1

求め方は、最終のイベントの最終了時刻からそれぞれのイベントにかかる日数を引いていきます。

若手技術者

若手技術者用語も理解できたので、早速工程をひいてみようと思います。

ぜねた

ぜねたその前に、ネットワーク式工程表を書く際のルールを今一度確認しましょう。

ネットワーク工程表を作成する際の基本的なルールは、以下の通りです。

ネットワーク式工程表の基本的なルール

① アクティビティーの上部(矢線の上) 作業番号と工種を記入

(例: A: 足場組立、 B: 鉄筋組立、 C: 型枠組立)

② アクティビティーの下部 (矢線の下)に作業日数を記入

(例: 3日 5日 7日 )

③ アクティビティーは、 作業の進行方向へ向ける

(基本:左から右)

④ イベントの番号は、 作業が進行するほど大きな整数を記入

⑤ アクティビティーの作業が完了しないと、次の作業にかかれない

(並行する場合は別のアクティビティーを記入する)

若手技術者

若手技術者実際工程表ってどうやって作るんですか?

ぜねた

ぜねた工程表は 2STEP で作成できます。

ネットワーク工程表の作成は、 2STEPで行うことができます。

必要な作業及び必要な日数を拾い出します。

次に、 拾い出した各工事において工事の進捗や関係性をまとめます。

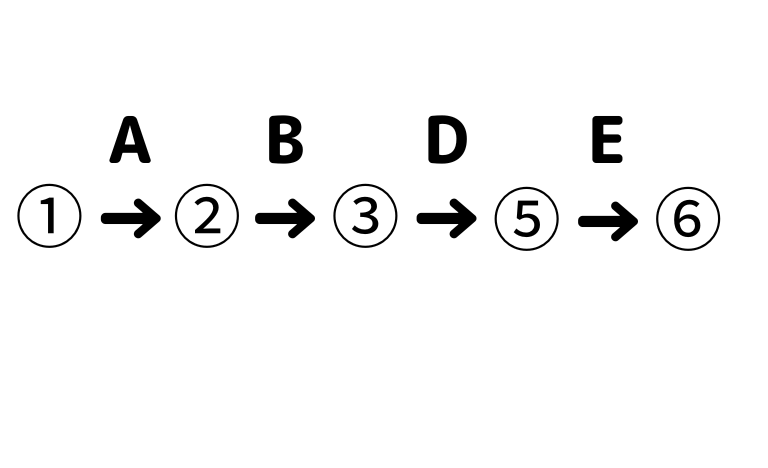

作業A(1日) が完了、 作業BとCが同時に開始

作業B (3日)が完了 → 作業Dを開始

作業C (7日) と作業D (3日)が完了 作業E (1日)を開始

これをさらに表にすると、 理解が深まります。

| 作業名 | 作業日数 | 後続作業 |

|---|---|---|

| A | 1 | B、C |

| B | 3 | D |

| C | 7 | E |

| D | 3 | E |

| E | 1 |

先ほどの表を例に解説していきます。

工事全体の流れを可視化して、ネットワーク化していきます。

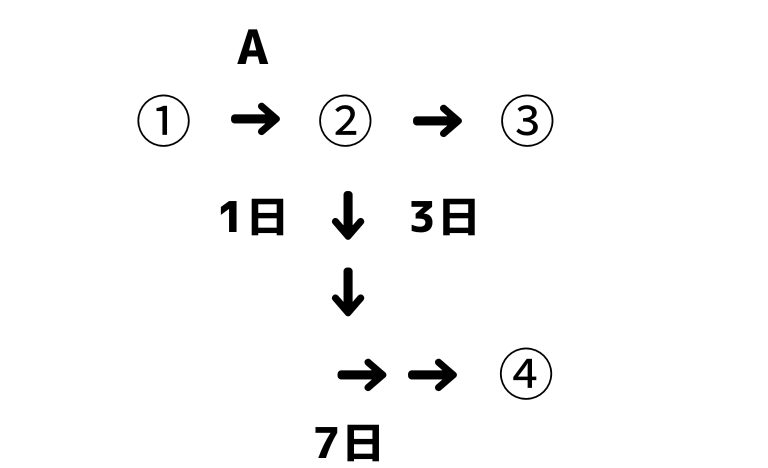

① 最初の作業Aを表示

②作業Aの後の作業を、平行作業として表示する

③このように繰り返して、 作業ネットワーク工程表を完成させる

若手技術者

若手技術者あらためてネットワーク工程表のメリットが知りたいです

ぜねた

ぜねたメリットは大きく5つあります

ネットワーク工程表のメリットは以下の通りです。

・工事全体の流れが可視化できる

・クリティカルパスが把握できる

・各工事に必要な日数が明確になる

・各工事に従事する順番が明確になる

・工程の管理が柔軟に調整できる

今までの解説で重複した部分はありますが、ここでは今一度メリットをまとめて解説します。

ネットワーク式工程表を用いる一番のメリットが、工事全体の流れが理解しやすいということ。

工事に係る作業の流れが分かるので、どの作業が終われば次の作業に取り掛かることができるのか理解できます。

ぜねた

ぜねたその結果、工事を終わらせるのに、どの作業を優先して進めなければいけないのかという工事全体の繋がりが可視化することができます。

他の工程表ではそれぞれの作業の進捗度合いがわかる工程表はありますが、工事全体の流れというと、バーチャー工程表とネットワーク式工程表の2つだけです。

ネットワーク式工程表の2つ目の特徴は、クリティカルパスがわかること。

工事の進捗に関わる最も日数がかかる経路

ぜねた

ぜねた工事全体の流れがわかるので、どの作業の経路が一番日数を要するのか、一目でわかります

その結果、遅れが許されない作業がわかることに加えて、余裕がある作業はどんな作業で、その作業は何日遅れせることができることができるのかわかります。

クリティカルパスは他の工程表ではわからないことなので、ネットワーク式工程表を用いる最大のメリットです。

ネットワーク式工程表は、全体の流れがわかりやすいことに加えて、予定に対して今の進捗状況との比較を行うことができるといった特徴があります。

そのため、進捗の遅れが一目でわかり、そして、それが工事全体の進捗にどのように影響するのかわかるので、工程の調整を柔軟に行うことができるといったメリットがあります。

他の工程表でも、それぞれの作業の進捗状況はわかりますが、工事全体に対する影響がわかりにくいので、工程の調整が柔軟にわかりにくいです。

若手技術者

若手技術者ネットワーク工程表ってメリットばかりなんですね!

ぜねた

ぜねたもちろんデメリットもあるので、確認しましょう

ネットワーク式工程表の最大のデメリットは、作成に時間がかかり、それなりの習熟度がある技術者が作る必要があることです。

また、全体の出来高の進捗が一目ではわかりづらいということも特徴であります。

ぜねた

ぜねたデメリットもありますが、工事を管理するのに便利な工程表です。

作業の種類や工事の規模、工程の数によって、 ネットワーク工程表が必要かどうかよく確認して工程表を作成しましょう。

若手技術者

若手技術者ネットワーク式工程表について理解が深まりました。

ぜねた

ぜねたさらに、一つ例題として、過去に1級土木施工管理技士の試験で出た問題を解いてみましょう。

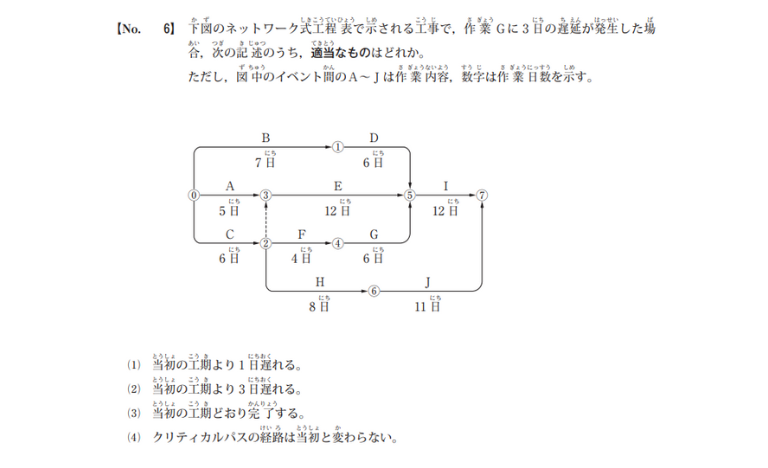

ネットワーク式工程表を使って、 実際にクリティカルパスを求める例題を解いてみましょう。

一級土木施工管理技士の試験で出てきた問題です。

<答え>

1の当初工期より1日遅れる

経路A:①→⑤→⑦:7日+6日+12日=25日

経路B:③→⑤→⑦:6日+12日+12日=30日(経路AにダミーCが影響するため6日)

経路C:②→④→⑤→⑦:6日+4日+6日+12日=28日

経路D:②→⑥→⑦:6日+8日+11日=25日

よって、この作業全体に要する日数は30日。

そこから、経路Bが3日遅延するため31日。

ぜねた

ぜねたなので、答えは1の当初工期より1日遅れる。

ネットワーク式工程表について 概要から用語や実際に書く手順を解説しました。

ネットワーク式工程表について理解が深まったと思います。

・ネットワーク工程表は関連する作業の項目をつなぎ、 工事全体の流れを示すことができる工程表

・ネットワーク工程表のメリットはクリティカルパスがわかること

・ネットワーク工程表は「工事全体の流れが分かりやすい」「工事で最も時間を要する経路が分かる」「各工事の関連性が分かる」「習熟度がある技術者が作る必要がある」といった特徴がある

・ネットワーク工程表の作成は、①工事内容をリストアップ②工事全体の流れを可視化してネットワークにするの2STEP

以上、ネットワーク式工程表の書き方について解説しました。

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

『つちとき』にコメントする